阅读下面的文字。

认识你自己

知人者智,自知者明。胜人者有力,自胜者强。——老子

知不知,尚矣;不知知,病也。——老子

是以圣人自知不自见,自爱不自贵。——老子

这是一个千古难题。对此,老子的教导是“知人者智,自知者明”。知人不过表明了人有力量,或人有战胜他人的力量,自知才让人成为战胜自己的强者。所以他紧接着又说:“胜人者有力,自胜者强”。一个人倘能“知人”,固然可见出智慧,但这种智慧也容易流于算计,或易为狡黠。只有同时能够“自知”,才算神志清明,并因着这种通透的明澈,他才不易受人蒙蔽,并不易自蔽而蔽人。

那么,什么是“自知”呢?千万不要以为自己评功摆好是自知,它更多的是指向对自己短处的认知,并且不是那种自然的短处,而是知道什么是自己所不具备的箕德行,从而谦虚地学习别人;什么是自己所承受不起的赞誉,从而识趣地让给别人。从这个意义上说,自知这件事说说容易,真做起来难。

人什么时候需要“自知”?是在日常吗?不是,是在荣誉猝然降临、赞美纷至沓来的时候,这种时候往往牵涉到利益,能做到大利在前,撒手一放,不是一件容易的事。能否在告诫自己“自爱不自贵”的同时,做到“自知不自见”,也就是不自我表扬,得意洋洋,很可以看出一个人是否真的有大智慧。从这个意义上又可以说,有时自知这件事,连说说也是不容易的!

所以,老子特别提出:人要“知不知”,就是要知道却不自以为知道,这是讲人要谦虚,是一种对一己之才终有所不逮的自知。如是反是,“不知知”,即不知道却以为自己知道,就是太坏的缺点了。

可是,千百年来,人还是如此,“知不知”的太少,“不知知”的却到处都是。至于是看别人明白,看自己糊涂的就更多了。看别人明白,往往被人称为世事洞明人情练达,所以人们每每强调,在江湖中行走,在社会上历练,首先在识人,知道哪个可以合作,哪个不可信赖。可一旦遭到失败,他们也最容易采取诿过于人的做法,一句“算我瞎了眼了”,就可以将自己的无能与过错推卸得干干净净,侥幸的话,还可以博得他人的一份同情;一旦受到伤害,记恨别人的时候,也可以从牙缝中挤出一句阴冷的话:“我认得你!”有几个人能真的认得自己,知道自己有此一难,全系个人薄德,有此一辱,或出一己的轻躁呢?

正因为如此,由老子书中得出的“人贵有自知之明”一语,才成了高悬在每个人头上最明澈的镜子。想到拿破仑说过的一句话“善于奉承的人一定也精于诽谤”,可谓知人之言。因为他道出了所有的赞辞都有可能掺往上迷药的事实。但他认识自己吗?恐怕未必。还有,他是伟人吗?我们以为当然是,但用老子的标准,恐 怕也未必。

怕也未必。下列对“自知”这一概念的理解,符合原文意思的一项是

| A.所谓“自知”,就是先知人,然后知己,是建立在“知人”基础上的“知己”。 |

| B.所谓“自知”,就是既要知道自己的长处,也要知道自己的短处和缺点,当然更要知道哪个占主要地位。 |

| C.所谓“自知”,既不是指对自己优点的了解,也不是指对自己自然的短处的了解,而主要是指对自身德行不足及不能承受某些赞誉的清醒的认知。 |

D.所谓“自知”,就是崇尚“知 不知”,摒弃“不知知”,虚心地向别人学习,把名利让给别人,世事洞明,人情练达。 不知”,摒弃“不知知”,虚心地向别人学习,把名利让给别人,世事洞明,人情练达。 |

下列对文中“由老子书中得出的‘人贵有自知之明’一语,才成了高悬在每个人头上最明澈的镜子”一句理解不正确的一项是

A.老子说:自知者明。一个人能够认清自己才会 有不易自蔽而蔽人的通过透的明澈,这是十 有不易自蔽而蔽人的通过透的明澈,这是十 分可贵的品质。 分可贵的品质。 |

| B.“人贵有自知之明”这句话出自《老子》一书,说明人真正认识自己很不容易,人应该用这句话来对照和检查自己。 |

| C.对自己有一个正确的做人是一种可贵的品质,是否做到“自知之明”应该是每个人经常面对并需要作出回答的问题。 |

| D.作者认为,“人贵有自知之明”一语是人们根据老子的说法而总结出的一句名言,每个人都可以用这句名言来对照和检查自己。 |

下列理解和分析,不符合原文意思的一项是

| A.老子认为,知道别人,了解别人,这是智慧;知道自己,了解自己,这是通过透明澈。在“知人”和“自知”方面,本文作者更强调的是“自知”。 |

| B.作者认为,在名利前面,是需要“自知”的时候,此时,如果能清醒地认识自己,既“自爱不自贵”,又“自知不自见”,那就是具有大智慧。 |

| C.作者指出,世上“知不知”的人太少,而“不知知”的人太多,知人而不自知的人更多;只知人而不自知,如果遇到挫折或伤害,就不能客观地理性地对待他人和自己。 |

D.文章说拿破仑是知人的,但用老子的标准来衡量他,拿破仑并不自知;我们认为拿破仑是伟人,但用老子的观点来评价 他,拿破仑并不是伟大。 他,拿破仑并不是伟大。 |

阅读下面文章,回答下列小题。

iPod、iPhone、iPad……自从上世纪末在盖茨的支持下回归苹果,乔布斯就用他惯常的创新手段,收获了一系列令人眼花缭乱和令业界难望项背的成功,从而使苹果重新成为IT巨头之一,甚至与Google和微软形成三足鼎立之势。而这样的成功,在离开乔布斯的时代,对苹果而言就是一个奢求。

谈论技术的人总是想从苹果的产品身上挖掘出更多领先技术的表现,虽然偶有收获,但最近的失望却越来越多:Mac机型越来越慢的更新换代、iPad的新瓶旧酒,都表现出苹果的创新乏力。我想请果粉们扪心自问,如果不是乔布斯站在苹果的大柜台后面叫卖,你会对iPad有恁大的热情吗?于是,谈论营销的人又想从营销的角度去探求苹果的经验,总结了苹果掌握有“少数派”和“神秘感”两大营销定律。但实际上,乔布斯不在苹果的那些年,苹果走的同样一条道路,结果却是一败涂地。其实他们不知道,苹果的成功是不能被复制的,即使是苹果自己。因为苹果精神从核心而言,就是一个偶像崇拜。业界将苹果如今的成功归结为“苹果的精神”:叛逆、无拘无束、藐视权威……殊不知并没有这样的苹果精神存在,苹果精神的关键决不在于藐视权威,因为乔布斯自己就是一个权威、一个教主、一尊神。

2008年经济学诺奖获得者保罗•克鲁格曼将全球金融危机比喻为“金融传染病”,这个比喻用在苹果的用户群身上也非常合适。苹果就象是一种传染病,而乔布斯则是这种传染病的病原体,乔布斯的创新确实与众不同,没有章法可循,也没有所谓的创新方法可以复制,就象是病原体的不断变异。一旦将来某一天,离开了乔布斯这个可以不断变异的病原体,“苹果传染病”的感染能力便岌岌可危了。

《哈佛商业评论》认为,“如果一个艺术性的流程很少失败,就说明这一流程已经具有了可预测性,是时候把它转化成科学流程了”。乔布斯对苹果的率领和对苹果迷的吸引显然是一个艺术性的过程,经过这么多次这么多年的检验,也确实很少失败;但是很遗憾,这一艺术过程常葆青春的核心力量之一就是不可预测性。于是,要想把乔布斯的偶像光环变成一顶可以摘下来转手他人的帽子,似乎彻底是一件不可能完成的任务。

每一款苹果新品的上市,都能在很多地方引发追捧,中国的北京、上海也不例外,但这一传染力到了成都就势微了,在成都买iPhone、iPad既不抢购也不排队。是成都人不知道苹果吗?肯定不是,成都作为中国西部的IT中心,苹果同样享受极高的知名度。是成都悠闲的生活态度;成都人深知,小白鼠不是人生的理想模式,“生活的目的是生活本身”,不需要在对什么东西的追逐和追捧当中得到体现和发泄。下列有关说法符合文意的一项是()

| A.谈论营销的人从营销的角度去探求苹果的经验,总结出了苹果成功的两大经验,即“少数派”和“神秘感”。 |

| B.由于盖茨的支持,苹果重新成为IT巨头之一,甚至与Google和微软形成三足鼎立之势。 |

| C.离开乔布斯的苹果,成功只能是一种奢望,所以乔布斯对苹果而言就是一个权威、一个教主、一尊神。 |

| D.苹果的成功是不能被复制的,即使是苹果自己;苹果在当下的成功可以归结为“苹果的精神”:叛逆、无拘无束、藐视权威… |

下列相关椎断与评价正确的一项是()

| A.经济学诺奖获得者保罗•克鲁格曼说,苹果就象是一种传染病,而乔布斯则是这种传染病的病原体。 |

| B.要想把乔布斯的偶像光环变成一顶可以摘下来转手他人的帽子,似乎彻底是一件不可能完成的任务,是因为它是一个艺术性的过程,而非科学流程。 |

| C.中国的北京、上海,对每一款苹果新品的上市,都热烈的追捧,表明他们还不明白“生活的目的是生活本身”这个道理。 |

| D.只“创新,才能使苹果取得一系列令人眼花缭乱和令业界难望项背的成功,而这一切只有乔布斯才能做到。 |

根据文章内容,请分三点概述苹果的成功经验。

①

②

③

阅读下面文章,回答下列小题。

MBA教育市场乱象调查分析:MBA教育别走歪了

这两天,在北京开着一家会计师事务所的陈朋,像挑白菜一样在3张MBA研修班录取通知书间犹豫,并深感如今的MBA“不靠谱”。

1991年,教育部批准清华、复旦、人大等9所高校试行招收MBA研究生,首批招生只有84人;而到了2011年,开展MBA专业学位培养的招生院校已超过230所,毕业生规模超过20万。

从最初行业领军人物的“精英教育”,到如今的小企业主遍地的“普及培训”,MBA从“神化”到“异化”,让人唏嘘。

(一)

“我们的MBA教育有全日制和研修班两种。”8月10日,一家重点院校的MBA教育中心工作人员向记者介绍,“全日制MBA需要经过全国统一的联考和本校的复试,毕业时拿正规学位证书,但是难度比较大;如果你是企业的管理者或者管理经验丰富,可以读个研修班,这个报考条件比较宽松。”

事实上,针对不同层次的需求者,进入中国20年的MBA教育,已经衍生出一整套名目繁多、规格各异的“菜单”。当然,均价格不菲。

有人这样评价,在一片繁华热闹中,MBA留给旁观者们更多的是一种遗憾:中国的MBA教育缺乏起码的责任感。不管是施教者还是受教者,都好像是在从事一项“投机买卖”。

从2010年9月开始,几大名牌高校纷纷大幅调高MBA价格,从12万元到18.8万元不等,即便随意上个考前班,都要付出近6000元人民币的高价。今年7月底,北大光华将2012年度的MBA学费上调了4万元,达到20.8万元;清华经管学院MBA也涨价6万元至18.8万元,这些录取严格、教学广有口碑的名校,是MBA“菜单”中的“鱼翅”“海参”。

陈朋指着办公桌上一大叠招生简章说:“我这个年纪肯定不会去复习参加联考了,只能选择在职班或者研修班了。”咨询了一遍下来,他感到这个领域“鱼龙混杂”——而记者调查了解,1908年诞生于哈佛大学的MBA教育项目,到现在已经有103年。在我国,真正开始MBA教育的时间并不长,数量却多不胜数,难免鱼龙混杂。

“现在有很多MBA研修班、课程班,这些实际上跟MBA正规教育没有关系,只是借一个名义。”全国MB A教育指导委员会秘书长仝允桓指出,MBA是学位教育,不可能通过课程班来获得学位,“教育部也不允许。”

(二)

记者在调查中得知,目前MBA教育市场竞争激烈,已经呈现出群雄逐鹿的态势。当MBA成为时尚,成为需求时,当公办大学招生的联考,成为许多人难以逾越的门槛时,一些教育机构开始利用各种方式,瞄准市场,捕捉商机。

“很多人读MBA并不是为了增加管理知识和技能,而仅仅是看重毕业后的高薪——这早已成为公开的秘密。”中山大学岭南学院副院长许罗丹说。

北京金和软件董事长栾润峰表达了同样的担忧。他认为,现在的MBA教育已经变成僵化的体制性的教育体系。因此,最近几年,要求对MBA“太过追求数量、质量下滑”进行改革的呼声不绝于耳。

目前,我国MBA培养体系还面临一个问题——学员的低龄化。据统计,MBA学员的平均年龄已从1997年的32岁左右下降到2001年的26岁左右。英特宜家(中国)董事总经理丁晖说,“原料”的不理想首先就给MBA“成品”的“含金量”打了一个大大的折扣,这就使MBA教育“优秀的管理潜质是惟一的入学标准”的原则形同虚设。

在巨大市场潜力的诱惑下,众多国内外的商学院很早就已开始“掘金”国内MBA教育市场。MBA教育也经历了从盲目追逐到光环渐渐褪去的过程,到今天,MBA是否已贬值已受到人们广泛质疑。我们要思考,针对这种状况怎么培养MBA?!

(三)

一项调查显示,国内MBA教师中只有不到10%的人拥有博士学位,其中在国外著名商学院深造过的更是凤毛麟角。目前中国的一些MBA教师本身学历不高,几乎没有企业咨询的经验,大多只能按照国外的教材照本宣科,长此以往,后果不堪想象。“MBA教育与我们常规的本科和研究生教育有些区别。但没经历过商界的人给学生讲商业实践,很难避免空洞,也难怪学生缺席。”

最新消息 2011年6月10日 10:北大化学学院院长吴凯:化学给人类带来巨变。香港科技大学管理学院院长陈家强说:“国内MBA市场发展得太快,很多人以前了解不够,以为拿了MBA就意味着高薪职位,还有很多学校对MBA认识不清,大肆举办MBA课程,而市场方面对MBA同样认识不够。”

“MBA教育不能只是一种短期行为甚至是一种短视行为,单纯取悦市场无法最终赢得市场。”一位教育专家指出,中国的MBA教育面临重新洗牌,经过五至十年的洗练,会淘汰大批院校。

对此,黄益平认为,只要抓得紧,这些问题其实不难解决。“学生是否认真学习,其实关键在学校。学校管理不严格,学生就很难不偷懒。如果抓得紧,混文凭的学生就不会来。”

(选自《光明日报》2011年9月17日,有删改)根据文意,说说MBA教育市场存在 哪些乱象?

文中两次提到陈朋,还多处引用专家学者的话语,这样写,有何作用?

结合全文,你认为MBA教育之路应该如何改革才不至于走歪?

阅读下面文章,回答下列小题。

抻面条

许行

他特别喜欢吃面条,一天三顿也不厌,不过这可不是粮店里卖的那种面条……

小时在家里母亲给他擀面条,一碟鸡蛋酱,一盘芽葱,或者黄瓜,水萝卜等小菜,他吃得真香!以后结了婚成了家,妻子摸到了他的脾气,比母亲还下力给他做面条吃。她能擀、能抻,抻出来的面条要粗有粗,要细有细,比从模子里轧出来的挂面还匀溜,吃起来硬实、筋叨、口感好,就是到了肚子里也觉得舒服。

不幸,妻子比他先走了。他也六十大多了,但身板硬实,牙口好,还是爱吃抻面条。现在续了个后老伴,这个五十刚过的小老太太,就只给他买挂面吃,吃起来真败口!

星期天女儿回来了,一看爸爸瞅着挂面条眼晕、不下筷……她把爸爸的饭碗端过去说:“你等一会吃。”便扎起围裙下了厨房。和面、揉面、饧面、抻面……大约半个多钟头后,一碗面条端到了爸爸的面前。他一惊,女儿什么时候也学了母亲的手艺?这回他吃着嘴里香,肚里苦,他想起前妻,眼泪含在眼眶里……

这一切后老伴都看在眼里,心中很不是滋味。第二天,她吃罢早饭,便提了一盒点心,到饭馆去向抻面师傅学习。学和面,学揉面,学饧面,学抻面。

抻面这道关最难过。她人老了,手脚笨了,力气也小了,怎么也弄不到抻面师傅那么灵巧,不是粘连,就是断条,二斤面未抻完便一身汗了。她不得不出个高价,匀了一斤抻面条回去。

老头子离休后搞史志,天天到班上去。午间回来,一碗抻面摆在面前。

“啊,小凤(他女儿)来了?”

“没。我给你抻的。”

“你也会抻……?”

“你别隔着门缝看人。”

老头子吃得很香,这面条跟过去妻子抻的差不多。

“想不到你还有这两下子,这跟她过去抻的一样……”老头子一高兴,有点说走了嘴。

老太太听了当然有点不是味,这老家伙总想着他的前妻……不过,这毕竟是赞美她,把她说成跟他前妻一样,有啥不好?于是,也很高兴。

第二天老太太练抻面就更来劲了,她先到饭馆去学一通,又在家里自己和面苦练。可翻来覆去还是抻不好,这大概得费点功夫,不到十天半个月出不了徒……眼看就该做午饭了,没办法还得跑到饭馆去匀人家抻好的面条。好话说了一筐,勉强按成碗的面条价格匀了一斤回来。呵?一上楼房门开着,老头子回来了。

这回露馅啦!

“唉,没想到吃一口饭,给你添了这么多麻烦……”老头子明白了后有些过意不去。

抻面条煮好后,老头子只吃了半碗。不知怎么的,他心里老觉得这抻面条味道有点不对了……他说:

“以后咱们吃烙饼吧!”

这天夜里老太太偷偷抹了半宿眼泪。又一个星期天,老头子女儿回来了。她又要动手给爸爸做抻面条,老太太一把揽过去说:

“我来!”

“老头子和女儿都睁大了眼睛,惊讶地看着老太太熟练的抻面表演。

老头子这晚心情激动,喝了两盅洒,不免亢奋起来,上床后毛手毛脚帮老太太脱衣服,待脱下衬衫,他怔住了,天哪,老太太两条胳膊肿得像发面馒头了……他一切全明白啦。心中震动非常,紧紧地搂着老太太,眼含热泪,不胜爱怜地抚摸她的胳膊:

“唉,这该死的抻面条呵!……”“冰糖葫芦”模式是小小说常用的结构模式之一,它最大的优点就在于可以避免叙述混乱,达到结构清晰、策划明了而合乎情理的目的。请你简要分析这篇小说“冰糖葫芦”的结构模式。

小说主人公面对续妻的情感态度,在文中有明显的变化,请结合小说内容说说他的情感是怎样变化的?

人情美、人性美历来是小说的主题。请你就这篇小说并结合自己所接触的书籍、影视作品谈谈人情美人性美的社会价值。

阅读下面文章,回答下列小题。

辛亥革命的精神遗产

任何历史人物,即使像孙中山先生这样的伟大人物,也不可避免地会有其历史局限性,会有缺点甚至会犯错误。辛亥志士们在革命理念和斗争实践中同样存在着这样那样的问题和失误,这需要进行认真总结。但是,他们为了国家民族的未来抛头颅、洒热血,置生死安危于不顾,置功名利禄于度外,谱写了可歌可泣的历史篇章。他们气壮山河、感动天地的英雄事迹,为中华民族精神增添了新的内容,是今天仍然值得珍视的精神遗产。为振兴中华而矢志不渝、顽强奋斗的爱国情怀。爱国主义是中华民族的优良传统,从来就是推动中国社会历史前进的巨大精神力量。孙中山先生曾经说自己“爱国若命”,“生平以爱国为前提”。事实上,所有辛亥志士无不是由爱国精神所驱使而投身于革命的。鲁迅写过“寄意寒星荃不察,我以我血荐轩辕”的诗句,吴玉章写过“为求富国强兵策,强忍抛妻别子情”的诗句,这些诗句真实地反映了那个时代许多革命者的共同心声。他们为了挽救民族的危亡、求取国家的富强,宁肯放弃舒适的生活、离开温暖的家庭、抛却个人的幸福,而选择一条困苦艰险、荆棘丛生的革命之路,甚至不惜献出青春和生命。对祖国前途和命运魂牵梦绕的关注,对中华民族整体利益执着不屈的追求,使他们汇聚在一起,形成一支向阻碍中国社会前进的独裁政权宣战的战斗队伍。辛亥革命时期的爱国主义有着鲜明的时代特色:一是把爱国主义与民族独立要求相结合,以“造成独立自由之国家”为重要目标;二是把爱国主义与民主主义相结合,为建立共和政治而奋斗不息;三是把爱国主义与国家统一相结合,指出只有国家的“统一独立”才有国家的“兴盛”,只有建立统一的国家才能“达革新之目的”。孙中山先生强调,“‘统一’是中国全体国民的希望。能够统一,全国人民便享福;不能统一,便要受害。”这就把近代的爱国主义提升到了一个崭新的水平。

“以浩气赴事功,置死生于度外”的献身精神。一群开始时几乎是赤手空拳的革命者,要推翻一个虽然已经腐朽却还掌握着全部国家机器并有着根深蒂固的封建势力以及帝国主义列强作后盾的清王朝,将会遇到怎样的艰难险阻是可以想见的。辛亥志士们勇敢地直面困难,为实现自己的理想锲而不舍、百折不挠,表现了坚强的意志和坚定的决心。正如孙中山先生所说:“吾志所向,一往无前,愈挫愈奋,再接再厉。”这个概括,既是孙中山先生毕生经历的真切写照,也是许多辛亥志士的共同品格。女革命家秋瑾在致友人信中表示了这样的信念:“已置吾生命于不顾,即不获成功而死,亦吾所不悔”。方声洞在参加黄花岗起义前,给父亲写下了这样的诀别书:“夫男儿在世,不能建功立业以强祖国,使同胞享幸福;奋斗而死,亦大乐也。且为祖国而死,亦义所应尔也”。他们用自己的行动实践了自己的誓言。对于这些革命先烈,我们由衷地抱着至深的敬意。

关心民生疾苦、立志为百姓谋福祉的高尚品德。在辛亥志士的心目中,祖国并不是一个抽象的概念,而是以数万万同胞为实体的具体存在。真诚地热爱、关怀人民群众,深切同情劳动群众的苦难,为人民谋取幸福,是他们奋斗目标的一个重要内容。孙中山先生曾说:“三民主义是为人民而设的,是为人民求幸福的”,革命“就是要除去人民的那些忧愁,替人民谋幸福。”他们深深懂得,要替人民谋幸福,必须改变“国贫民瘠”的状况。当有人批评革命只有破坏、没有建设时,他们回答说:革命正是为了建设,“革命之破坏与革命之建设必相辅而行”,只有推翻了腐朽政权之后,才可以“大力发展社会生产,解决好人民的衣食住行问题。”所以,“革命的目的是为众生谋幸福。”我们只要看一看孙中山先生关于革命后中国如何发展经济、实现工业化、提高人民生活水平的宏伟设想,就可以清楚地了解他对于国家富强和人民幸福抱着何等殷切的期望。

顺应时代潮流、放眼世界的博大胸怀。孙中山先生和他的战友们对国家民族前途命运的思考,常常能以世界眼光观察国际大势,从而作出顺应时代潮流的判断和决策。“世界潮流,浩浩荡荡,顺之则昌,逆之则亡”,成为孙中山先生自觉遵循并时刻不忘的座右铭。他强调,解决中国的问题,只有“内审中国之情势,外察世界之潮流,兼收众长,益以新创”,才能收到积极的成效。孙中山先生本人,从和平改良到武装反清,从追求资产阶级共和国到“以俄为师”,从依靠某些军阀势力到“联俄、联共、扶助农工”三大政策的确立,始终随着时代变化而不断前进。同时,辛亥志士们也强烈地意识到中国对于世界文明所肩负的历史责任。早在1904年,孙中山在给美国人民的一封信中就满怀信心地说:“一旦我们革新中国的伟大目标得以完成,不但在我们的美丽的国家将会出现新纪元的曙光,整个人类也将得以共享更为光明的前景。普遍和平必将随中国的新生接踵而至。”他们坚信,一旦革命成功,中国一定能对人类作出新的更大的贡献。类似这样的言论,在革命派其他人物的口中也屡见不鲜。

100年前,这些思想成为推动人们投身革命的巨大精神力量。直至今天,革命先辈留下的精神遗产仍然没有失去思想光辉,仍然是实现中华民族伟大复兴的强大精神动力。

(选自《人民日报》2011年09月20日),有删改。)下列说法不符合文意的两项是

| A.辛亥志士们在革命理念和斗争实践中存在着这样那样的问题和失误。 |

| B.清王朝还掌握着全部国家机器并有着根深蒂固的封建势力,还向帝国主义列强俯首称臣。 |

| C.鲁迅写过“寄意寒星荃不察,我以我血荐轩辕”的诗句,表明鲁迅对中华民族整体利益也有着执着不屈的追求。 |

| D.当有人批评革命只有破坏、没有建设,孙中山认为“革命之破坏与革命之建设必相辅而行”。 |

E. “中国一定能对人类作出新的更大的贡献”是当时社会的正确的舆论导向。下列关于孙中山先生在革命后中国如何发展经济、实现工业化、提高人民生活水平的宏伟设想的表述,推断不合理的一项是

| A.只要推翻了封建专制主义的统治,中国一定能够在经济发展中以超乎寻常的速度,在短期内迎头赶上甚至超过西方国家。 |

| B.为了振兴实业,成立了实业部,先后颁布了一系列有利于工商业发展的政策、法令,使当时的经济发展出现了一个前所未有的高潮。 |

| C.现代工业无论在数量、规模、范围还是影响上都大大超过晚清几十年的总和,教育事业、新闻出版事业、医疗事业等也都有了明显的进步。 |

| D.废除对官吏的跪拜礼,禁称“大人”、“老爷”;废止奴婢,解放“贱民”;男子剪辫,女子放足;禁止种植和吸食鸦片;提倡科学、反对迷信。 |

作者认为百年前的这场辛亥革命,有哪些是今天仍然值得珍视的精神遗产?

根据第二段画线的“这就把近代的爱国主义提升到了一个崭新的水平”句子,请说说辛亥志士们之前的爱国主义是怎样的?

阅读下面文章,回答下列小题。

听雨

聂鑫森

自然界的万千色彩、姿仪和声音,诱发着我们感觉的灵敏,也丰富着我们的心境和意绪。当我们久住高楼林立的城市,喧嚣和浮躁,日日如大潮澎湃,席卷着我们的身心,于是感觉变得迟钝,情绪变得单调,也就少了许多人生的乐趣。

比如说雨,春雨、夏雨、秋雨、冬雨,或细密绵软,或粗重急促,衬在何种背景上,击触着什么物件,又因不同年纪、经历和情愫的人在听雨,于是就因雨而生发出独特的感受。

杜甫听出了春雨“随风潜入夜,润物细无声”的温馨;孟浩然听雨而萌生“夜来风雨声,花落知多少”的怜惜之意;李商隐从“巴山夜雨涨秋池”中,体会到友情的珍贵;陆游“夜阑卧听风吹雨”,激发的是“铁马冰河入梦来”的报国襟怀。南唐李后主李煜的亡国之恨及凄凉,尽显在“帘外雨潺潺,春意阑珊,罗衾不耐五更寒”的哀唱中。

而现代作家郁达夫,在西湖“楼外楼”把酒遇雨,想到的是历代名人在西湖留下的身影和诗文,白居易、苏东坡、林逋、欧阳修、秋瑾……于是雨中西湖令他感慨万千:“楼外楼头雨似酥,淡妆西子比西湖。江山也要文人捧,堤柳而今尚姓苏。”

在城市听雨,承受物多是钢筋、水泥、沥青、砖石,声音自然是单调而呆板的。记得小时候在古城湘潭听雨,长长的小巷,庭院中的天井,砖木楼房的青瓦、镜瓦、木晒楼,屋檐下导水的木枧、竹溜筒,雨水击打和流淌在它的各个部位,鸣响出各种不同意味的声音,古典而又纯和。可惜这些年来,小巷和砖瓦楼房几乎消损一净,那种雨声再也听不到了。我曾写过一篇很诗化的小说《怀念一种声音》,在新旧对比中,隐隐透现一种对现代文明“欲说还休”的惆怅和喜悦。

人们渴望与大自然亲密接触,倡导城市的园林化,构建社区的生态环境。我所栖息的城市株洲,全力推行“四化”:绿化、亮化、美化、数字化。工厂与山形水势相依,道路为绿荫花影所掩,楼房立清风酥雨之间。既是一个城市品位的提升,又使市民时刻领受诗情画意的陶冶。

年前立春,年后暖日和风,我的住地康和山庄,一树树玉兰花洁白如雪,小池边的杨柳新芽串串,紫藤架上柔藤盘绕、花苞待放。忽然,“倒春寒”来了,大雨夹雪。这时候,自然没有客人来叩访,于是撑着伞到社区散步,宁静极了。玉兰花打落不少,柳芽瑟瑟卷缩。而农村正在忙着备耕,牛喂壮了,犁头、镰刀磨亮了。“倒春寒”正如人生的小插曲,自会很快过去,该干啥还干啥。听雨看雪归家,便写了一首七律:“丽日楼头酒半酣,癫狂雨雪倒春寒。玉兰初放花心冷,池水才苏柳眼残。酬酢稀疏车马阻,思量静穆砚笺闲。农家殷念田垄事,擦亮镰犁待好天。”

清人张潮在《幽梦影》一书中说:“春雨宜读书,夏雨宜弈棋,秋雨宜检藏,冬雨宜饮酒。”这当然是古人的某种生活形态。现代人要效法的,是在各个季节不同的雨声中,做自己怡然而乐的事;体味不同的心理感受,与大自然声气相通。

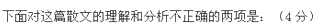

让我们在下雨天,细细聆听和品味雨声吧。(选自2010年《散文精选》)在大自然中听雨会给人带来哪些好处?请结合原文回答

自古以来“听雨”就是文人墨客的雅事,文章多处引用文人听雨后留下的诗文有什么作用?

“听雨”的感受真的与人的年龄、经历、感情等有关吗?请结合文章或自己的体验说明理由。