汉语可以治病

①美国费城有一个小学五年级学生,聪明好学,成绩优秀。有一天,他在看报纸上的天气预报,他发现自己一个字也不认识,极为恐怖的是即使拿出他已经学过的教科书来看,也感到一无所知……后来经医生诊断,这个孩子患上 了一种叫“失读症”的疾病。

了一种叫“失读症”的疾病。

他痛苦地告诉父亲,他看不懂。已读小学五年级的他怎么连天气预报也看不懂呢?他父亲不相信,带他去看医生。不料,医生经过测试,证实这是真的,并说孩子患了一种叫“失读症”的病。

②我们知道,人的大脑皮层有一个语言中枢,是人类语言能力的生理基础,它的作用就是控制人类的语言行为。这个中枢一旦因脑外伤受损或因脑血管供血障碍。其语言行为便出现异常,常见的表现是患上“失语症”。“失读症”就是失语症中的一种。

③传统的看法是:人脑的语言中枢在大脑的左半球,只要左半球的这个中枢受损,就可能发生失语症或失读症,不管他是哪个国家、哪个地区的人。但是事实却不全是这样。

④科学家经调查发现,中国和日本患失语症的人要比欧美少得多。这是为什么?经过多次实验,发现基本的,却是最一个简单的事实:中国人和日本人都使用汉字,欧美人使用的是拼音文字,使用的是大脑左半球,而且仅仅是左半球,但中国人、日本人使用的都是汉字,对大脑的利用精细得多,左半球认记字音字义,右半球认字形,左右两半球均衡协作。这就是欧美人患“失读症”概率多,而中国人、日本人患难夫妻“失读症”少的原因。

⑤更为有趣的是,美国科学家对中国儿童和美国儿童的阅读能力和某些智商做比较实验,发现中国儿童的智商要高得多。其中一个重要原因是中国儿童学的是汉语,因此他们大脑的左右半球都得到了更充分、更均衡的锻炼。

⑥根据汉字与大脑两半球的这种关系,费城的心理学家做了一个试验:他们首先教这位患“失讯症”的 美国少年学汉字、汉语,接着让他在一张纸的上行写英语句子,下行写同样意思的汉语句子,最后要这位美国少年看着汉字读出英语句子念出来了,结果这位美国少年竟毫不费力地就把英语句子健康情况出来了。试验初步成功了。

美国少年学汉字、汉语,接着让他在一张纸的上行写英语句子,下行写同样意思的汉语句子,最后要这位美国少年看着汉字读出英语句子念出来了,结果这位美国少年竟毫不费力地就把英语句子健康情况出来了。试验初步成功了。

⑦不过,这个试实验有一个问题,即汉语句子只起“唤醒”英语句子的作用,不等于完全把病治好后来根据以后的试验表明,这一问题是可以解决的,因为在不断“唤醒”的作用下,患者通过不断的训练能慢慢逐步恢复英语的阅读能力,达到治病的效果。

⑧由此可见,汉语、汉字的学习和使用,可以使人们更充分、更均衡地使用大脑两半球,其意义是非常深远的。.下列对文中标点符号使用分析有误的一项是( )

| A.第①段“也感到一无所知……”中的省略号作用是内容的省略。 |

| B.第②段“失语症”和第⑦段“唤醒”中的双引号用法是一样的。 |

| C.第④段“却是最简单的事实:”中的冒号可改为破折号,作用不变。 |

| D.第⑧段“汉语、汉字的学习和使用”中的顿号改为“与”意思不变。 |

.下列对文中加点词语的分析有误的一项是( )

| A.第③段中的关联词语“只要……就……”使用不当,根据上下文扒断应改为“只有……才……”。 |

| B.第⑤段“其中一个重要原因是中国儿童学的是汉语”,“其中”一词,说明中国儿童年智商高的原因有多种。 |

| C.第⑥段末句“试验初步成功了”,“初步”一词说明费城收理学家的这次试验刚有效果,今后还要做更深入的研究。 |

| D.第⑧段中的两个“更”字,从程度方面说明学习汉语能促使人们的大脑左、右半球得到充分、均衡发展。 |

.这篇文章说明顺序和运用的说明方法是( )

| A.空间顺序举例子作比较 | B.时间顺序举例子分类别 |

| C.逻辑顺序举例子分类别 | D.逻辑顺序举例子作比较 |

比邻若天涯

朱铁志

(1)如今,在全球化时代的地球村里,由于网络、手机盛行,互通互联,只要手指一点,顷刻之间图文毕现,哪怕地球那端,也好像近在眼前。即时通讯系统改变了千百年来从农耕文明到工业文明业已形成的交往方式,从技术上讲,“天涯若比邻”再也不是浪漫的想象,而是具体而微的现实。为了一个共同的诉求,全球网友可以在最短时间内形成貌似虚拟,其实非常实在的联盟,用以帮助那些需要帮助的人。比如提供一份骨髓,贡献一份干细胞,捐献一笔善款。网络和手机的出现,像电灯、马桶、蒸汽机的发明一样,深刻地改变了当代人的生活。毫无疑问,人类需要充分享用现代文明所带来的具有划时代意义的丰硕成果。

(2)然而,就像世间所有美好事物一样,网络也有两面性,在虚拟空间拉近人们之间距离的同时,也在现实世界疏远了人们之间的直接交流。常见的情形是:在虚拟空间聊得火热,见面之后却没有多少话说,虚拟的热情和现实的冷漠,形成了有趣的对比。过去到了年节,人们走亲访友、其乐融融;而今一条短信,四处群发,不知是真情祝福,还是随意应付。方便则方便,但缺少了一点可以感知的温度,淡化了抱拳、鞠躬之间所包含的浓浓情谊。人们热衷于在虚拟空间用假名展示真实的自我,却不愿在真实的世界里本真地素面朝天。在真实和虚假之间,自觉不自觉地错把虚拟当真实。

(3)人们发明了网络,原本是为了方便工作、学习和生活,事实上也确实如此。但对网络的极度依赖,反而影响了我们中一些人的工作、学习和生活。我们经常看到有些人每天把大量的时间和精力消耗在虚拟的网络世界里;我们不难发现有的人在办公室、课堂上,甚至在行驶着的汽车的驾驶室里都忍不住摸出手机收发短信,刷新微博。这实在是一种典型的异化现象。在韩国,一些最简单朴素的傻瓜手机和电脑开始重新回到人们手中。其实,不少高档手机繁琐的功能是多余的,很多在虚拟空间飞来飞去的信息是无价值的。

(4)我不是一个排斥网络、手机等新技术的冬烘先生,相反,对网络、手机给当代生活带来的巨大变化深怀敬意。我只是想善意地提醒人们:在网络、手机时代,要警惕自己被物化为机器的奴隶。在热切关注新技术的同时,要把时间、精力有意分配给现实生活,分配给现实生活,分配给活生生的人,不应沉迷于所谓的虚拟空间,而是扎扎实实地站在现实的土地上。

【注】冬烘先生:预付浅陋的知识分子。根据全文内容,概括作者所要表达的观点。

第二段用了什么论证方法?有何作用?

下列说法不符合文意,请指出并简述理由。

①文中用“天涯若比邻”来形容网络和手机的出现能够快捷的使原本虚拟的世界变成现实的世界。

②网络的发明,原本是为了方便工作、学习和生活,但事实上却影响了工作、学习和生活。请你对“韩国一些最简单朴素的傻瓜手机和电脑开始重新回到人们手中”的现象做简要评述。

冰湖

陈彦斌

(1)“爹,遛网吧?”儿子猫腰拎起大网漂子,扔到船上。刚遛了几下就喊起:“大鱼!爹,上了一条大的!”“慢点儿,慢着点儿,别拽跑了!”他一别船桨,渔船贴过去,渔网紧挨在船的右舷边。

(2)大鱼一见亮,吓得惊慌乱挣,宽宽的鱼尾巴击打得湖水四溅。他掂起抄罗子探过身去,连鱼带网一起抄到船上。“爹,咱们掏到白鱼窝子啦。”儿子说着,又把一条二三斤重的白鱼从网上摘下,扔进舱里。

(3)“打完这次鱼,回去,你就去上学,啊!”他看着儿子说。“不!”儿子一直没回头,还在遛着网,“我和你一起打鱼。”“我揍你……没出息的小兔崽子!”

(4)下午的时候,一小团乌云从湖西面升起,越集越密,阴沉沉地移过来。他忙招呼儿子起网。他们刚把渔网拽到船上,铅灰色的乌云已低低地覆盖住了整个天空,整个湖面都陷入阴沉沉的风雪中。翻起的湖浪骤然变得浑黄,像煮开锅的小米粥,变得稠糊糊的。气温骤降,湖水拍溅在船帮上,立刻结成了冰,渔船变得沉重起来。

(5)不好!他心里暗暗叫了一声,使劲儿地扳起桨往回划。可风浪太大了,他拼尽了全力,还是顶不动。渔船上下颠簸着,四周涌动的大浪,一个接一个扑向船舷。他不敢再硬顶着风划船了,便把两只船桨深深地插在水里,任凭风浪带着渔船往东南方向漂去。

(6)大雪是后半夜停的,风浪也渐渐小下来。在风雪里挣扎了几个小时的爷儿俩累得话都懒得说了,脑子里一阵阵地犯糊涂,麻木的手也痛得发痒。他真想躺在儿子身边睡一会儿,却不敢。这么冷的天,湖随时都会封上。

(7)天快亮的时候,一阵可怕的寂静从四周围拢过来,涌动着的浪几乎瞬间就凝住了,滑行的渔船也冻结在冰里。船浆抵在光滑的冰面上,打着滑拢到船尾,船仍是一动没动。不好,封湖了,封湖了!他拿起船桨,疯狂地砸着冰。儿子被砸冰声惊醒,昏昏沉沉地爬起,拿起另一只桨砸下去。冰冻得还不太厚,一桨下去,冰碎了。渔船挤进窄窄的冰缝,一点点挤过去,船身被锋利的冰碴儿刮得“沙沙”响。

(8)他疯狂地砸着冰,儿子再把大冰块砸碎,渔船这才能前进一点儿。儿子没砸几下,“扑通”一声倒在舱里,挣扎几下没起来。他探手摸摸儿子的头,滚烫!可他已顾不上儿子了,只是更狠劲儿地抡着船桨,朝冰砸下去。

(9)中午的时候,一条线般的暗影出现在远远的天边。此刻,他的棉衣棉裤已被汗浸透了,黏黏地贴在身上。他瘫坐在船舱里,大口大口地喘着粗气。双手的虎口也震裂了,渗出的血结成了紫黑色的血痂。他几乎再也举不动那支松木船桨了,只想就这么躺着,好好喘息一会儿。可当他看见蜷缩在舱里浑身瑟缩、脸色发青的儿子,又站了起来,举起船桨。

(10)“咔嚓”一声,桨断了。桨头甩在冰上,滑出好远才停下来,孤零零地躺在冰面上。他凶狠地骂一句,看着手里攥着的那半截已经没有用了的船桨,把它甩了出去。他直起腰来朝湖岸那边看去,隐隐约约看得出是村子附近那片柳树林。他默默地朝那边望了一会儿,扶着船帮把一只脚跨到船外,随着“咔嚓”的冰裂声,冰塌陷了,他下到水里。他一只手紧紧抓住船,拖在身后,向湖岸的方向扑去。

(11)“爹,你怎么啦?”儿子被冰碎声惊醒,挣扎着爬到船边,看到水里游动的爹,一下抓住他的手,哭喊着往上拽,“爹,你上来,上来呀,爹!”“放开手,爹……爹送你……回去……上学!”他的左手紧紧抓住船头板,右手努力地向前扒着冰,两条腿也在身后使劲儿地蹬着,整个身子扑向前面的冰,压下去,冰碎了,把船拉过去,身子再向前挪,又压在冰上……儿子感觉到爹的手在不停地哆嗦,过电般地传到自己的身上。儿子越发哆嗦了,可他还是用力地点了点头。

(12)湖岸那边有船过来了。他的眼前变得模糊起来,但是,手指却像是五根铁钉,死死地抠进船板里……(选自《金奖小小说》,有删节)请根据文章内容和下面的提示,将小说的故事情节补充完整。

父子俩遛网打鱼——(1)——砸冰行船—— (2)——看到希望试分析第(7)段画线句环境描写的作用。

笫(11)段画线句的语言极富表现力,请简要分析。

他的左手紧紧抓住船头板,右手努力地向前扒着冰,两条腿也在身后使劲儿地蹬着,整个身子扑向前面的冰,压下去,冰碎了,把船拉过去,身子再向前挪,又压在冰上…… 文中的父亲给你留下了怎样的印象?请结合文章内容回答。

父亲的布鞋

周海亮

①一位朋友童年时,正赶上三年困难时期。他告诉我,他能活到现在全靠了父亲的一双布鞋。

②朋友老家在鲁西南,一个平常都吃不饱饭的贫困山村,何况全国人民都挨饿的那三年?朋友记事比较早,在那三年的漫长时间里,他每天要做的唯一事情,就是寻找各种各样的东西往嘴里塞。槐树叶吃光了吃槐树皮,草根吃光了吃观音土。可是,在那样的年月,即使可以勉强吞咽下去的东西,也是那么少。朋友经常坐在院子里发呆,有时饿得突然昏厥过去。

③朋友的父亲在公社的粮库工作。有一阵子,粮库里有一堆玉米,是响应号召,留着备战用的。饥肠辘辘的父亲守着散发着清香的玉米,念着骨瘦如柴甚至奄奄一息的妻儿。有几次他动了偷的心思,但朋友的父亲说,那是公家的东西,即使我饿死了,也不去拿。

④可是他最终还是对那堆粮食下手了。确切说是下脚。他穿着一双很大的布鞋,要下班时,他会围着那堆玉米转一圈,用脚在玉米堆上踢两下,然后,若无其事地走回家。他的步子迈得很扎实,看不出任何不自然。可是他知道,那鞋子里面,硌得他双脚疼痛难忍的,是几粒或者十几粒玉米。回了家,他把鞋子脱下,把玉米洗净,捣碎,放进锅里煮两碗稀粥。朋友的母亲和朋友趴在锅沿贪婪地闻着玉米的香味,那是两张幸福的脸。

⑤这时朋友的父亲会坐在一旁,往自己的脚上抹着草木灰。他的表情非常痛苦。

。可是他没有办法。他可以允许自己被饿死,但他绝不允许自己的妻儿被饿死。朋友的父亲在那三年的黄昏里,总是痛苦着表情走路。他的鞋子里,总会多出几粒或者十几粒玉米、高粱、小麦、黄豆……这些微不足道的粮食,救活了朋友以及朋友的母亲。朋友说,他小时候认为最亲切的东西,就是父亲的双脚和那双破旧的布鞋。那是他们全家人的希望。那双脚,那双鞋,经常令我的朋友垂涎三尺。

⑥饥荒终于过去,他们终于不必天天面对死亡。可是他的父亲,却没能熬过来。冬天回家的路上,父亲走在河边,竟然跌进了冰河。或许是饿晕了,或许被磨出鲜血的双脚让父亲站立不稳,总之父亲一头栽进了冰河,就匆匆地去了。直到死,他的父亲,都没能吃过一顿饱饭。

⑦朋友那天一直在呜咽。他喝了很多酒。他说多年后替父亲偿还了公社里的粮食,还了父亲的心债;可是,面对死去的父亲,他将永远无法偿还自己的心债。请根据文章内容补充情节。

妻儿挨饿,父亲动了偷粮食的念头—— ——终于用鞋偷装粮食回家——饥荒过去, 。“不动笔墨不读书”是一种良好的学习习惯。请你仿照示例,给文中划线句作批注。

【示例】可是他最终还是对那堆粮食下手了。

【批注】“最终”一词有最后、终于的意思,是指父亲经过深思熟虑后才做出的决定,表现了父亲内心挣扎的心理。

【文中划线句】他穿着一双很大的布鞋,要下班时,他会围着那堆玉米转一圈,用脚在玉米堆上踢两下,然后,若无其事地走回家。他的步子迈得很扎实,看不出任何不自然。

【我的批注】 文末,作者说他的朋友“面对死去的父亲,他将永远无法偿还自己的心债”,联系全文,你认为朋友的“心债”是什么?

请结合文章内容,谈谈你对文中这位父亲行为的看法。

阅读下面的文本。

关注微信

微信是腾讯公司于2011年1月21日推出的一个为智能终端(手机、平板等)提供通讯服务的免费应用程序。截至 2013 年 11 月微信注册用户量已经突破6亿,其中,海外用户超过1亿。成为亚洲地区最大用户群体的移动即时通信软件。

【特色介绍】微信开创了以异步语音 ( 最长60秒) 作为点对点信息传输的新模式。语音输入比传统文字信息输入更加便捷,适合在行走、移动、双手不便等情况下随时进行信息交流。所有语音信息被留存,可以随时回放,解决了用户不同时在线的问题。与电话语音传输相比,微信用户处理信息的自由度更高。跟电信运营商的短信服务相比近乎免费。微信高效便捷的异步语音传输开创了之前其他媒体所不具备的传播优势。

微信“朋友圈”在信息传播范围的可控性上进行了新的尝试。既拥有微博、人人网里对朋友公开发布信息的“朋友圈”,但与“微博、人人网”比较,微信有限制公开程度的功能,如屏蔽、设置私密等。这种“既公开又封闭”的信息发布方式,让用户的信息有了介于私密和公开之间更安全、更值得信赖的释放方式。

【用户体验】用户甲:进入微信界面,一个小孩在一个星球上仰望地球,它很好地阐述了微信初始的设计理念:人与外界的沟通。它甚至让原本和互联网绝缘的人都能随心所欲跟上时代的发展。如果你不想说话,也可以打开微信平台,进入“朋友圈”,简单方便地看到身边朋友分享的“心情”,或是一段话,一张照片,亦或是一篇文章,一则链接,也许能给你带去些许感动与思考,并将你的这种感动和思考反馈给朋友们。

用户乙:大部分微信账号和手机号绑定,并导入用户的手机通讯录,多是以真实姓名和照片注册,令用户放松警惕,这些信息容易使犯罪分子有机可乘。虽然个性化服务的潮流滚滚向前,但隐私安全问题不可忽视。

【相关数据】工信部2013年1-2月电信业统计数据显示:2013年,我国三大电信运行商(中国移动、中国联通、中国电信)语音每户每月平均收入从去年同期的33.8元下降到31.1元。

三大电信运营商前两个月虽然春节效应推动短信发送总量增长,但普通用户所使用的点对点短信下滑10.6%。1-2月,短信业务量达到1576.1亿条,同比增长0.7%,但明显低于2011年同期的5.7%,更低于2012年同期的7.6%。工信部称:“微信、微博等新型移动信息服务对短信的替代作用非常显著。”

腾讯微信在手机用户中的渗透率持续增长。微信本身免费,发微信时产生的上网流量费由运营商收取,微信刺激了电信运营商无线上网业务流量增长。

2012年三家电信运营商净利润情况(下图)

【业界观点】关于微信与电信运行商业务之争,各方表示了自己的观点

中国移动董事长奚国华:处理得当可双赢

中国电信董事长王晓初:受影响有限

微信所属腾讯董事局主席马化腾:可与运营商共赢

【使用说明】

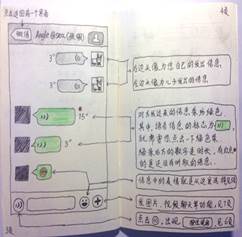

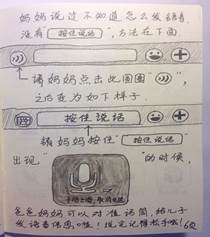

重庆邮电大学学习的张明同学,花10个小时手绘了7页说明书教父母用微信,下图是其中的两页。

重庆邮电大学学习的张明同学,花10个小时手绘了7页说明书教父母用微信,下图是其中的两页。根据以上材料,下列说法不正确的一项是()

| A.微信给用户带来了高效、便捷的服务,我们在使用时也要注意各人隐私安全问题。 |

| B.微信与电信运营商之间是火拼还是合作,双方高层给出的答案是后者。 |

| C.晓琳想在自己的微信“朋友圈” 里发一张照片,是无法对公开程度进行限制的。 |

| D.张明父母给张明发送语音信息时,张明正好在上课,他可以晚上回宿舍再收听。 |

【特色介绍】在介绍微信的两项特色功能时,都使用了什么说明方法?有何表达效果?

请在【相关数据】中找出能印证此【业界观点】的依据。

请根据【使用说明】回答问题。

(1)张明手绘的这两页说明书,正是教他的父母使用【特色介绍】中的微信的 的功能。

(2)根据张明的回答,完成你和张明的对话。

你:

张明:谢谢你!微信操作虽然很简单,但对于我农村父母来说,仍需要更直观地说明,我在外读书,不能手把手地教他们,于是就想到手绘了。今年母亲节,许多年轻人在微信朋友圈晒文字,秀照片,倾诉对母亲的爱,表达对母亲的感恩和祝福。而在现实生活中,年轻人往往不太习惯向母亲当面表达感情。他们或忙于学习,或忙于工作,或因为其他种种原因,很少陪母亲。在这个属于母亲的节目里,他们通过微信尽情抒发自己的感情。

。一方认为,这是年轻人有孝心的表现,值得点赞;另一方认为,这是作秀,是给别人看的。网友调侃:“什么地方儿女最孝顺?微信朋友圈。”

⑴在第二段横线上填写一句话,使两段文字衔接自然。

⑵请你就年轻人表达爱的方式发表自己的看法。要求观点明确,理由充分,语言简洁。

阅读下文。

我在寻找那片野花(毕淑敏)

①上小学的时候,班上有个女同学,叫做荞,家境贫寒,她衣着破烂,夏天总穿短裤,是捡哥哥剩下的。

②我和她同期加入少先队。那时候,入队仪式很庄重。新队员的红领巾,是提前交了钱买下的。荞说她没有钱,哥哥已超龄退队,她可用哥哥的旧领巾。授巾的仪式那天,当辅导员用托盘把新领巾呈到校长手中时,就提醒校长记得把托盘里的那条旧领巾分给她。

③A满盘的新领巾好似一塘金红的鲤鱼,支棱着翅角。旧领巾软绵绵地卧着,仿佛混入的灰鲫,落寂孤独。

④校长可能不曾听清这句格外的交待,走到荞的面前时,随手把一条新领巾分给了她。我看到荞好像被人砸了一下头顶,身体矮了下去。灿如火苗的红领巾环着她的脖子,也无法映暖她苍白的脸庞。

⑤那个交了新红领巾的钱,却分到一条旧红领巾的女孩,委屈至极。刚一散会,就怒气冲冲地跑到荞跟前,一把扯住荞的红领巾说:“这是我的!你还给我!”领巾是一个活结,被女孩拽住一股猛挣,就系死了,好似一条绞索,把荞勒得眼珠凸起,喘不过气来。大伙扑上拉开她俩。荞满眼都是泪花,窒息得直咳嗽。

⑥我们都觉得那女孩太霸道了。荞一声未吭,把新领巾折得整整齐齐,还了它的主人。把旧领巾系好,默默地走了。

⑦后来我问荞,她那样对你,你就不伤心吗?荞说,谁都想要新领巾啊,我能想通。

⑧毕业的时候,荞的成绩很好,可以上重点中学。但因为家境艰难,只考了一所技工学校,以期早早分担父母的窘困。荞以后的路,就一直在贫困的底层挣扎。

⑨荞是一家印刷厂的女工。早几年,厂子还开工时,她送过我一本交通地图。说是厂里总是印账簿一类的东西,一般人用不上的。碰上一回印地图,她赶紧给我留了一册,想我有时外出,或许会用得着。说真的,正因为常常外出,各式地图我很齐备。但我还是非常高兴地收下了她的馈赠。我知道,这是她能拿得出的最好的礼物了。

⑩一次聚会,荞终于来了。她所在的工厂宣布破产。她成了下岗女工。她的丈夫出了车祸,伤了腿,从此吃不得重力。儿子得了肝炎休学,需要静养和高蛋白。她在几地连做小时工,十分奔波辛苦。这次刚好到这边打工,于是抽空和老同学见见面。我们都不知说什么好,只是紧握着她的手。B她的掌上有很多毛刺,好像一把尼龙丝板刷。

⑾半小时后,荞要走了。同学们推我送送她。我打了一辆车,送她去干活的地方。本想在车上,多问问她的近况,又怕伤了她的尊严。正斟酌为难时,她突然叫起来:“你看!你快看!”

⑿窗外是城乡交界部的建筑工地,尘土纷扬,杂草丛生,毫无风景。我不解地问,你要我看什么呢?

⒀荞很开心地说,我要你看路边的那一片野花啊。每天我从这里过的时候,都要寻找它们。我知道它们哪天张开叶子,哪天抽出花茎,在哪天早晨,突然就开了……我每天都向它们问好呢?

⒁我一眼看去,野花已风驰电掣地闪走了,看到的只是荞的脸,憔悴之中有了花一样的神采。于是,我那颗久久悬起的心,稳稳地落下了。我不再问她任何具体的事情,彼此已是相知。人的一生,谁知有

多少艰涩在等着我们?C但荞经历了重重风雨之后,还在寻找一片不知名的野花,问候着它们。我知道在她心中,还贮备着丰足的力量和充沛的爱,足以抵抗征程的霜雪和苦难。

⒂此后我外出的时候,总带着荞送我的地图册。(选自《写给女儿们的散文》,有删改)本文讲述了关于“荞”的哪几件事?请用简洁的语言进行概括。(写出三件即可)

揣摩文中划线的语句,回答:

⑴从A、B两句中任选一句,从内容、写法、结构、语言等任一角度,结合语境进行评点。

⑵联系文章内容,说说你对C句中加点的“重重风雨”一词的理解。.寻找一片野花的“荞”,让我们看到了她的美丽。从文章的描写中,你感受到“荞”是一个怎样的人?

我有很多地图册,但为什么“我外出的时候,总带着荞送我的地图册”?

某同学将上文在QQ空间转载,引起好友们的跟帖热议。在此摘录2楼、5楼留言,请你联系全文内容及人物形象,并结合自己的生活感悟,补上6楼的留言。(60字左右)

2楼 评论时间 2012-4-3 19:02:28

荞就是那朵野花,生长在生活的荒野里,承受着重重风雨,但是依然乐观。生活中我们何尝不需要这样的精神呢?在艰难中保持乐观积极的心境,在逆境中崛起,生命才真正美丽!

5楼 评论时间 2012-4-3 20:02:38

面对生活艰辛,能保持乐观固然好,但是很多时候是很难做到的,问问你自己,你能做到吗?这只是作者一个美好的愿望。

6楼 评论时间 2012-4-3 20:09:38