(11分 )基因疫苗是将编码病原体蛋白的基因插到质粒上,然后将之导入人或动物体内,让其在宿主细胞中表达,诱导机体产生免疫应答。其主要机制如下图:

)基因疫苗是将编码病原体蛋白的基因插到质粒上,然后将之导入人或动物体内,让其在宿主细胞中表达,诱导机体产生免疫应答。其主要机制如下图:

据图回答有关问题:

(1)构建重组质粒需要用到的酶有 和 ;利用 技术可以在体外短时间内大量扩增目的基因,此时需要使用的酶是 。

(2)接种基因疫苗后,目的基因经过 和 过程指导合成的病原蛋白将作为

刺激人体,产生初次免疫。此过程中,细胞②经增殖、分化产生的细胞③能分泌 ,从而清除病原蛋白;这种免疫方式称为 。

(3)与初次免疫比较,当机体再次接触该病原蛋白时免疫的特点是 ,这与初次免疫时产生的 (填图中的编号)细胞密切相关。

糖尿病在现代社会中的发病率越来越高,它严重影响了人类健康,其发病的原因主要是胰岛素分泌不足,致使糖代谢异常,血糖浓度升高。当血糖浓度过高时, 由于肾小管的重吸收作用有限,致使部分葡萄糖随尿液排出体外,产生糖尿。请根据以上资料,联系生活实际分析作答。

(1)。

(2)诊断糖尿病常用的两个参考指标是和糖尿。

(3)胰岛素常用来治疗糖尿病,它是一种蛋白质类激素,其使用方法是(填“外用”、“口服”或“注射”)。

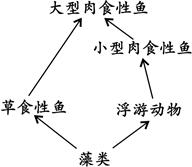

左图是某池塘生态系统的食物网,请据图回答。

(1)该食物网有条食物链。

(2)请写出该食物网中最短的一条食物链:。

(3)大型肉食性鱼占有个营养级,其与草鱼性鱼之间的关系是。

(4)生态系统的营养结构是和食物网,生态系统的物质循环和就是沿着这种渠道进行的。

下图为某雄性动物的细胞分裂示意图。请分析回答下列问题:

(1)图中进行有丝分裂的是 ______,进行减数分裂的是,A所示的细胞处于分裂的期,C所示细胞的名称是_______。

(2)A、B、C、D所示的细胞中,进行减数分裂的是,染色体数与DNA含量之比为1∶2的是_________。

(3)图中含有染色单体的细胞是________,染色体数与DNA含量之比为1∶1的是_________。

下图表示某生物膜结构以及物质运输与膜的关系,图中A、B、C表示某些物质,a、b、c表示物质跨膜运输方式。据图回答:([ ]填图中字母,横线填相关内容)

(1)把结构中的B在空气——水的界面上铺展成单分子层,发现展开的面积大约是原结构表面积的两倍,由此可说明B在结构中的分布状态是。

(2)在低温下,B排列整齐。但温度上升后,会出现排列不整齐的现象,其厚度也会减小,这说明生物膜的结构特点是性。

(3)在物质通过该结构时,C起着作用,使生物膜具有性。

(4)若这是癌细胞的细胞膜,则膜上含量较正常细胞减少的物质[ ] ______。

(5)若这是人体小肠上皮细胞膜,葡萄糖通过该膜的跨膜运输方式是[ ] ______ 。

(6)若这是神经元细胞膜,则在静息状态细胞膜两侧的电位表现为 ____。

野生马铃薯品种的植株具有较强的抗病、抗虫、抗盐碱、抗寒能力,但块茎不能食用。俄、德、芬兰专家共同做实验研究,用野生马铃薯与马铃薯的体细胞进行杂交,培育出了生活能力强的杂交系马铃薯。据图分析回答问题:

(1)①过程植物细胞原生质体的分离需经过酶解,其中“酶解”所用的酶应该包括

___________________________________________。

(2)②过程需要用到聚乙二醇(PEG)。其目的是__________________________________。

(3)请用文字和箭头表示出④、⑤过程的实验流程:______________________。

由此过程可以看出植物细胞有形成再生组织进而形成杂种植株的可能性,这是

的表现。

(4)一般在培养基上培养24~28小时后,大部分原生质体已再生出细胞壁。可以取样,通过_________________________________实验来鉴别细胞壁是否已经再生。

(5)请说明运用此植物体细胞杂交法的最大好处: __________________________。