阅读下列材料:

材料一 几乎每一位西方作者写到中国社会状况时,毫无例外地要描述一番中国人吸食鸦片的方式及其对道德和身体的危害。于是,在一般印象中,中国就是抽鸦片的国家。

————转引自周宁《鸦片帝国》(1840~1876)

材料二 1911年在中国建立起美国共和政体的仿制品,真是荒唐可笑。因为它在中国的历史、传统、政治经历、制度、天性、信仰、观念或习惯中毫无根基。……这种共和政体悲惨地结束了,即悲惨地失败了。然而,失败的并不是共和政体……而是一代人。

————N·佩弗《远东》

材料三 1958年美国人伊罗生出版的《浮光掠影——美国关于中国与印度的形象》一书,将美国对中国的总体看法分为下列六个阶段:① 尊敬阶段(18世纪);② 轻视阶段(1840~1905年);③ 乐善好施阶段(1905~1937年);④ 赞赏阶段(1937~1944年):⑤清醒阶段(1944~1949年);⑥ 敌对阶段(1949~)。

————袁明《略论中国在美国的形象》

材料四 20世纪八九十年代,两极格局解体,世界向多极化发展。中国不但经受住严峻的考验,而且始终抓住发展经济、社会进步的根本不动摇,中国已成为在世界事务中具有广泛影响的世界性大国。

————引自《中华民族:由衰落走向复兴》

请回答:

(1)材料一和材料二中西方人对“中国形象”分别做出了怎样的描述?(2分)

(2) 简要分析材料三中,美国对中国形成第④阶段总体看法的主要政治背景。(2分)

(3) 材料四反映了怎样的“中国形象”?结合史实说明20世纪八九十年代以来中国是怎样树立起这一形象的?(4分)

(4)上述材料反映了近现代中国国际地位的变化,请概括影响中国国际地位变化的主要因素。(4分)

有人说“鸦片战争打开了中国大门,从此改变了中国社会,开始了近代的历史”,你是否赞同这一观点? 请谈谈你的看法。

阅读下列材料:

材料一, 1918年列宁说:“”在一个建设被帝国主义战争破坏的国家里,实行余粮收集制禁止自由贸易……不仅是维持生活和对付战争,已经超越一般革命的任务,而是共产主义的任务,是推进社会主义的主要途径。”

—《苏联史》

材料二我们原来打算直接用无产阶级国家的法令,在一个小农国家里按共产主义原则来调整国家的生产和产品分配 , 现实生活说明我们犯了错误。

—《列宁选集》

材料三 1921 年列宁又说:“目前已经很清楚,我们用冲击的办法,既用简洁、迅速、直接的办法实现社会主义生产和分配原则的尝试已经失败,……,政治形势向我们表明,在许多经济问题上,从冲击转到围攻的方法上去。”

材料四必须后退,再后退,从资本主义转到右国家调节买卖和货币流通,商品交换没有得到丝毫结果,私人市场比我们强大,通常的买卖代替了商品交换。

—《列宁选集》

请回答

(1)材料一是针对什么政策而言的?

(2)结合材料一、二 说明列宁实施这一政策的目的是什么?

(3)材料三说明苏俄的经济政策发生了怎样的变化?

(4)材料四中的“再后退”推到什么地步?后退的根本目的是什么?

(5)结合材料回答,从苏俄经济政策的转变中你能得出什么结论?

阅读下列材料,回答问题。

材料一: 政变之总原因,盖出于光绪帝之怯懦,无权无勇,积威所施,不克自拔,慈禧以玩偶视之,一有异动,则随其喜怒而置焉!帝后两党政权之争,百莱已久,戊戌维新,特西后有意纵容之,以作废立之口实耳。

― 萧一山 《 清代通史 》 ( 1923 年商务印书馆)

材料二: 康梁之徒,欲以最短期内铲除千余年之积弊,中国欲为强国。梁启超述其师语日:“守旧不可,必当变法;缓变不可,必当速变;小变不可,必当大变。”其视事也,若此之易,实无政治上之经验。 · … ,’而康梁诸人不知环境之阻力,偏于理想,多招忌妒,终则一无所成,其人固无经验之书生也。

一陈恭禄《 中国近代史 》 ( 1 935 年商务印书馆)

材料三: 戊戌变政,首在裁官。京师闲散衙门被裁者不下十余处,连带关系因之失职失业者将及万人,朝野震骇,颇有民不聊生之戚。

―《 陈夔龙公梦蕉亭杂记 》

(注:陈夔龙,是清末官僚。 《 梦蕉亭杂记 》 中记述了作者亲见的重大历史事件,如戊戌政变、义和团运动、辛五条约、武昌起义等。)

材料四:伯兄(指康有为)规模太广,志气太锐,包揽太多,同志太孤,举行太大。当此排者、忌者、挤者、谤者盈衡塞巷, … … ,安能有成。弟私窃深忧之。

― 康广仁 《 致易一(何树龄)书 》

( 1 )材料一与材料二认为戊戌变法失败的原因分别是什么?

( 2 )上面的材料哪些可以作为研究戊戌变法的直接证据?简要说明你

的判断。

( 3 )你认为戊戌变法失败的主要原因是什么?

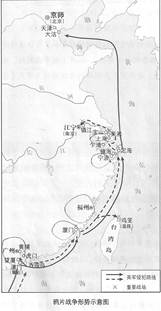

读下图,回答问题;

(1)如图所示,两次鸦片战争开放的通商口岸呈什么趋势?

(2)《马关条约》关于通商口岸有什么新的规定?

(3)指出三次战争以后通商口岸的分布的特点,并说明中国民族危机是怎样加深的

阅读下列材料: ( 14 分)

材料一曾国藩说:“今日和议既成,中外贸易有无交通。购买外洋器物,尤属名正言顺。购

成之后,访蓦潭思之士,智巧之匠,始而演习,继而试造。不过一、二年。火轮船必

为中外官民通行之物,可以剿发捻,可以勤远略。”

—引自《李文忠公全书》

材料二“中国文武制度,事事远出于西人之上,独火器万不能及……。”

—《筹办夷物始末》

材料三“中国欲自强,则莫如学习外国利器,欲学习外国利器,则母乳觅制器之器。师其法,而不必尽用其人。”

—《 江苏巡抚李鸿章致总理衙门内涵》

请回答:

(1)以上材料是清政府中哪一派的主张?出现在什么时侯?

(2)材料一提出的学习西方先进技术的具体方法是什么?其目的是什么?

(3)材料二中作者的观点是否正确?简述你的理由。

( 4)材料二与材料三观点上的相同之处是什么?