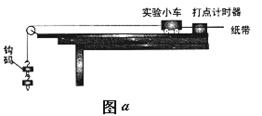

某同学为探究“合力做功与物体动能改变的关系”,设计了如下实验,他的操作步骤是:

①按图(a)摆好实验装置,其中小车质量M=0.20kg,钩码总质量m=0.05kg.

②释放小车,然后接通打点计时器的电源(电源频率为 =50Hz),打出一条纸带.

=50Hz),打出一条纸带.

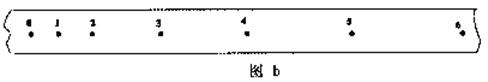

他在多次重复实验得到的纸带中取出自认为满意的一条,如图(b)所示.把打下的第一点记作0,然后依次取若干个计数点,相邻计数点间还有4个点未画出,用厘米刻度尺测得各计数点到0点距离分别为

,

, …,他把钩码重力(当地重力加速度g=9.8m/s2)作为小车所受合力算出打下0点到打下第5点合力做功W= J(结果保留三位有效数字),把打下第5点时小车动能作为小车动能的改变量,算得Ek= .(结果保留三位有效数字)

…,他把钩码重力(当地重力加速度g=9.8m/s2)作为小车所受合力算出打下0点到打下第5点合力做功W= J(结果保留三位有效数字),把打下第5点时小车动能作为小车动能的改变量,算得Ek= .(结果保留三位有效数字)

此次实验探究的结果,他没能得到“合力对物体做的功,等于物体动能的增量”,且误差很大。通过反思,他认为产生误差的原因如下,其中正确的是 .

| A.钩码质量太大,使得合力对物体做功的测量值比真实值偏大太多 |

| B.没有平衡摩擦力,使得合力对物体做功的测量值比真实值偏大太多 |

| C.释放小车和接通电源的次序有误,使得动能增量的测量值比真实值偏小 |

| D.没有使用最小刻度为毫米的刻度尺测距离也是产生此误差的重要原因 |

在“测定金属的电阻率”的实验中,需要用刻度尺测出被测金属丝的长度l.用螺旋测微器测出金属丝的直径d,用电流表和电压表测出金属丝的电阻Rx.

(1)请写出测金属丝电阻率的表达式:ρ=_________(用上述测量的字母表示).

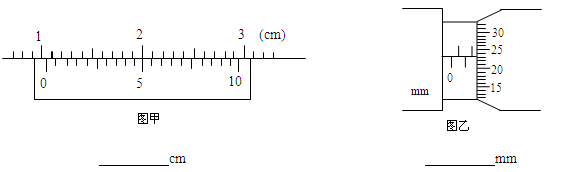

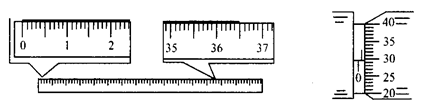

(2)若实验中测量金属丝的长度和直径时,刻度尺和螺旋测微器的示数分别如图所示,则金属丝长度的测量值为l=______cm,

金属丝直径的测量值为d=________mm.

(3)如图,要用伏安法测量Rx的电阻,已知电压表内阻约几kΩ,电流表内约lΩ,若用图甲电路,Rx的测量值比真实值_________(填“偏大”或“偏小”),若Rx的阻值约为10Ω,应采用________(填“甲”或“乙”)图的电路,误差会较小.

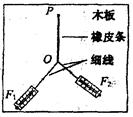

(1)在“探究力的平行四边形定则”实验中,下列实验要求正确的是

| A.弹簧测力计的拉力方向必须与木板平行 |

| B.两弹簧测力计的拉力方向必须相互垂直 |

| C.读数时,视线应正对弹簧测力计的刻度 |

| D.使用弹簧测力计时,不能超过其量程 |

(2)如图为某研究性学习小组设计的“验证机械能守恒定律”的实验装置.小圆柱由一根不可伸长的轻绳拴住,轻绳另一端固定。将轻绳拉至水平后由静止释放,在最低点附近放置一组光电门,如图。测出小圆柱运动到最低点时通过光电门的时间 t,再用游标卡尺测出小圆柱的直径d,重力加速度为g.

①某同学测出了悬点到圆柱重心的距离为l,若等式gl=成立,则可验证小圆柱下摆过程机械能守恒;

②若小圆柱下摆过程中在误差允许范围内机械能守恒,用天平测出小圆柱的质量为m,则小圆柱下摆到最低点时绳子上拉力的理论值为;

③若在悬点O处安装一个拉力传感器,且在最低点时拉力传感器测出绳子上拉力比理论值偏大些,请分析可能的原因.(写出1条即可)

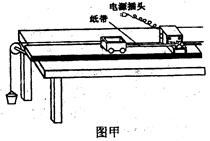

如图甲所示是某同学设计的“探究加速度a与力F、质量m的关系”的实验装置图,实验中认为细绳对小车拉力F等于砂和砂桶总重力,小车运动加速度。可由纸带求得。

(1)该同学对于该实验的认识,下列说法中正确的是

A.该实验应用了等效替代的思想方法

B.该实验应用了控制变量的思想方法

C.实验时必须先接通电源后释放小车

D.实验中认为细绳对小车拉力F等于砂和砂桶总重力,其前提必须保证砂和砂桶总质量远远大于小车的质量

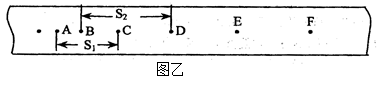

(2)如图乙所示是该同学在某次实验中利用打点计时器打出的一条纸带,A、B、C、D、E、F是该同学在纸带上选取的六个计数点,其中计数点间还有若干个点未标出,设相邻两个计数点间的时间间隔为T.该同学用刻度尺测出AC间的距离为S1,BD间的距离为S2,则打B点时小车运动的速度 =,小车运动的加速度a=.

=,小车运动的加速度a=.

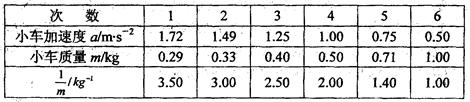

(3)某实验小组在实验时保持砂和砂桶质量不变,改变小车质量m,分别得到小车加速度a与质量m及对应的 数据如表中所示.根据表中数据,在图丙坐标纸中作出F不变时a与

数据如表中所示.根据表中数据,在图丙坐标纸中作出F不变时a与 的图像.

的图像.

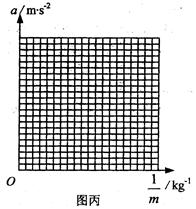

为了测量一节干电池的电动势和内阻,某实验小组按图甲所示的电路图连好实验电路,合上开关,电流表和电压表的读数正常,当将滑动变阻器的滑片由A端向B端逐渐滑动时,发现电流表的示数逐渐增大,而电压表的示数接近1.5 V且几乎不变,直到当滑片滑至临近B端时电压表的示数急剧变化,这种情况很难读出电压数值分布均匀的几组不同的电流值、电压值,出现上述情况的原因是________________.改进方法是_______________.改进后,测出几组电流、电压的数值,并画出如图乙所示的图象,由图象可知,这个电池的电动势为E=________V,内阻r=________ Ω.

写出下面两图读数