阅读下面的文言文

义田记

钱公辅

范文正公,苏人也。平生好施与,择其亲而贫、疏而贤者,咸施之。方贵显时,置负郭常稔之田千亩,号曰义田,以养济群族之人。日有食,岁有衣,嫁娶凶葬皆有赡。择族之长而贤者主其计,而时共其出纳焉。日食,人一升;岁衣,人一缣。嫁女者五十千,再嫁者三十千;娶妇者三十千,再娶者十五千;葬者如再嫁之数,葬幼者十千。族之聚者九十口,岁入给稻八百斛,以其所入,给其所聚,沛然有余而无穷。屏而家居俟代者与焉,仕而居官者罢莫给。此其大较也。

初,公之未贵显也,尝有志于是矣,而力未逮者二十年。既而为西帅,及参大政,于是始有禄赐之入,而终其志。公既殁,后世子孙修其业,承其志,如公之存也。公虽位充禄厚,而贫终其身。殁之日身无以为敛子无以为丧惟以施贫活族之义遗其子而已。

昔晏平仲敝车 羸马,桓子曰:“是隐君之赐也。”晏子曰:“自臣之贵,父之族,无不乘车者;母之族,无不足于衣食者;妻之族,无冻馁者;齐国之士,待臣而举火者三百余人。如此,而为隐君之赐乎,彰君之赐乎?”于是齐侯以晏子之觞而觞桓子。予尝爱晏子好仁,齐侯知贤,而桓子服义也;又爱晏子之仁有等级,而言有次第也。先父族,次母族,次妻族,而后及其疏远之贤。孟子曰:“亲亲而仁民,仁民而爱物。”晏子为近之。今观文正公之义田,贤于平仲,其规模远举,又疑过之。

羸马,桓子曰:“是隐君之赐也。”晏子曰:“自臣之贵,父之族,无不乘车者;母之族,无不足于衣食者;妻之族,无冻馁者;齐国之士,待臣而举火者三百余人。如此,而为隐君之赐乎,彰君之赐乎?”于是齐侯以晏子之觞而觞桓子。予尝爱晏子好仁,齐侯知贤,而桓子服义也;又爱晏子之仁有等级,而言有次第也。先父族,次母族,次妻族,而后及其疏远之贤。孟子曰:“亲亲而仁民,仁民而爱物。”晏子为近之。今观文正公之义田,贤于平仲,其规模远举,又疑过之。

呜呼!世之都三公位,享万钟禄,其邸第之雄、车舆之饰、声色之多,妻孥之富,止乎一己而已,而族之人不得其门者,岂少也哉?况于施贤乎!其下为卿,为大夫,为士,廪稍之充、奉养之厚,止乎一己而已。而族之人,操壶瓢为沟中瘠者,又岂少哉?况于他人乎!是皆公之罪人也。

公之忠义满朝廷,事业满边隅,功名满天下,后世必有史官书之者,予可无录也。独高其义,因以遗其世云。

选自《古文观止》,中华书局1959年版对下列句子中加点的词语的解释,不正确的一项是(

)

)

| A.择族之长而贤者主其计计:账册 |

B.以晏子之觞而觞桓子觞:酒杯 |

| C.而力未逮者二十年逮:达到 |

| D.世之都三公位都:处在 |

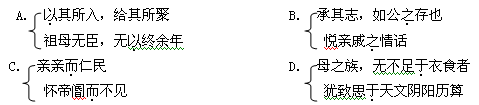

下列各组句子中,加点的词的意义和用法相同的一组是( )

下列用“/”给文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

殁之日身无以为敛子无以为丧惟以施贫活族之义遗其子而已

| A.殁之日身无/以为敛子/无以为丧惟/以施贫活族之义遗/其子而已 |

| B.殁之日/身无以为敛子/无以为丧/惟以施贫活/族之义遗其子而已 |

| C.殁之日/身无以为敛/子无以为丧/惟以施贫活族之义/遗其子而已 |

| D.殁之/日身无以为/敛子无以为/丧惟以施贫活族之/义遗其子而已 |

把文言文阅读材料中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)置负郭常稔之田千亩,号曰义田。

(2)昔晏平仲敝车羸马,桓子曰:“是隐君之赐也。”

(3)廪稍之充、奉养之厚,止乎一己而已。

阅读下面的文言文,完成小题。

越州赵公①救灾记

曾巩

熙宁八年夏,吴越大旱。九月,资政殿大学士、右谏议大夫、知越州赵公,前民之未饥,为书问属县:“灾所被者几乡?民能自食者有几?当廪于官者几人?沟防构筑,可僦②民使治之者几所?库钱仓粟可发者几何?富人可募出粟者几家?僧道士食之羡粟,书于籍者,其几具存?”使各书以对而谨其备。

州县吏录民之孤、老、疾、弱不能自食者二万一千九百余人以告。故事,岁廪穷人,当给粟三千石而止。公敛富人所输及僧道士食之羡者,得粟四万八千余石,佐其费。使自十月朔,人受粟日一升,幼小半之。忧其众相躁也,使受粟者男女异日,而人受二日之食。忧其且流亡也,于城市效野为给粟之所,凡五十有七,使各以便受之,而告以去其家者勿给。计官为不足用也,取吏之不在职而寓于境者,给其食而任以事。不能自食者,有是具也。

能自食者,为之告富人,无得闭粜。又为之出官粟,得五万二千余石,平其价予民。为粜粟之所,凡十有八,使籴者自便如受粟。

又僦民完城四千一百丈,为工三万八千,计其佣与钱,又与粟再倍之。民取息钱者,告富人纵予之,而待熟,官为责其偿。弃男女者,使人得收养之。

明年春,大疫。为病坊,处疾病之无归者。募僧二人,属以视医药饮食,令无失所,时凡死者,使在外随收瘗之。

法,廪穷人,尽三月当止。是岁尽五月而止。事有非便文者,公一以自任,不以累其属。有上请者,或便宜多辄行。公于此时,蚤夜惫心,力不少懈,事细巨必躬亲。给病者药食,多出私钱。民不幸罹旱疫,得免于转死,虽死,得无失敛埋,皆公力也。

是时,旱疫被吴越。民饥馑疾疠,死者殆半,灾未有巨于此也。天子东向忧劳,州县推布上恩,人人尽其力。公所拊循③,民尤以为得其依归。所以经营绥辑④,先后终始之际,委曲纤悉,无不备者。其施虽在越,其仁足以示天下;其事虽行于一时,其法足以传后。盖灾沴之行,治世不能使之无,而能为之备。民病而后图之,与夫先事而为计者,则有间矣;不习而有为,与夫素得之者,则有间矣。予故采于越,得公所推行,乐为之识其详。岂独以慰越人之思,将使吏之有志于民者,不幸而遇岁之灾,推公之所已试,其科条可不待顷而具。则公之泽,岂小且近乎!

——选自曾巩《元丰类稿》卷十九,有删节

【注】①赵公:赵抃(1008—1084),字阅道,号知非子,谥清献,衢州西宁(今浙江衢县)人。曾任殿中侍御使,为官正直无私,弹劾不避权贵,京师有“铁面御史”之称。②僦:雇佣③拊循:抚慰,安抚④绥辑:安抚对下列句子中加点词语的解释不正确的一项是()(3分)

| A.不能自食者,有是具也具:措施 |

| B.得粟四万八千余石,佐其费佐:弥补 |

| C.计官为不足用也计:考虑 |

| D.使籴者自便如受粟如:好像 |

下列各组句子中加点的词的意义和用法,相同的一项是()

| A.前民之未饥,为书问属县蚓无爪牙之利 |

| B.忧其且流亡也臣死且不避 |

| C.是岁尽五月而止吾尝终日而思矣 |

| D.所以经营绥辑先后终始之际师者,所以传道受业解惑也 |

把文言文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)公于此时,蚤夜惫心,力不少懈,事细巨必躬亲。

答:

(2)予故采于越,得公所推行,乐为之识其详。

答:曾巩作《越州赵公救灾记》的目的是什么?请概括作答。

答:用斜线(/)给下面的短文断句。

示子朔

阅儿信,谓一身备有三穷用世颇殷乃穷于遇待人颇恕乃穷于交反身颇严乃穷于行昔司马子长云虞卿非穷愁不能著书以自见于后世,是穷亦未尝无益于人,吾儿当以是自励也。

——《襟霞阁主人重刊晚明百家尺牍(郑淑云)写心集》

阅读下面的文字,完成题目。(12分)

①子路宿于石门。晨门曰:“奚自?”子路曰:“自孔氏。”曰:“是知其不可而为之者与?”(《论语·宪问》)

②如欲平治天下,当今之世,舍我其谁也?(《孟子·公孙丑下》)

③自事其心者,哀乐不易施乎前,知其不可奈何而安之若命,德之至也。(《庄子·人间世》)

(1)简要分析上述文字中所体现的儒、道两家在处世方面的不同态度。(4分)

(2)认真阅读上述材料,你认为对待人生该具有什么样的处世态度?请结合材料中的观点,谈谈你的看法。(150字左右)(8分)

阅读下面的文言文,完成小题。

直言天下第一事疏(有删节)

海 瑞

臣闻:君者,天下臣民万物之主也,其任至重。凡民生利病有所不宜,将有所不称其任。欲称其任,亦惟以责寄臣工,使尽言而已。臣请披沥肝胆,为陛下陈之。

昔汉文帝贤主也,贾谊犹痛哭流涕而言。非苛责也,以文帝性仁而近柔,虽有爱民之美,尚多怠废之政,此谊所大虑也。陛下天资英断,过汉文远甚。然文帝能示其仁恕之性,节用爱人,使天下贯朽粟陈,民物康阜。陛下则锐精未久,妄念牵之而去,反刚明之质而误用之。谓长生可得,而一意玄修,竭民脂膏,滥兴土木,二十馀年不视朝,法纪弛矣。天下吏贪官横,民不聊生,水旱靡时,盗贼滋炽。天下因即陛下改元之号而臆之曰:“嘉靖者言家家皆净而无财用也。”

迩者,严嵩①罢相,世蕃②极刑,差快人意,一时称清焉。然嵩罢之后,犹嵩未相之前而已,世非甚清明也,不及汉文帝远甚。天下之人不直陛下久矣,内外臣工③之所知也。古者人君有过,赖臣工匡弼。今乃修斋建醮相率进香仙桃天药同辞表贺建宫筑室工部极力经营取香觅宝户部差求四出。陛下误举,而诸臣误顺,无一人为陛下正言焉。都俞吁咈之风,陈善闭邪之义,邈无闻矣,谀之甚也。然愧心馁气,退有后言,欺君之罪何如?

夫天下者,陛下之家也,人未有不顾其家者。内外臣工有官守、有言责,皆所以奠陛下之家而磐石之也。一意玄修,是陛下之心惑也;过于苛断,是陛下之情偏也。而谓陛下不顾其家,人情乎?诸臣顾身家以保一官,多以欺败,以赃败,不事事败,实有不足以当陛下之心者。其不然者,君心臣心偶不相值也。执陛下一二事不当之形迹,臆陛下千百事之尽然,陷陛下误终不复,诸臣之罪大矣。《记》曰“上人疑则百姓惑,下难知则君长劳”,此之谓也。

注:①严嵩:明朝奸臣,窃权谋利,卖国求荣。②世蕃:严嵩之子。③臣工:有职务的臣子。对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是( )

| A.使天下贯朽粟陈,民物康阜贯:串钱的绳子。 |

| B.天下之人不直陛下久矣直:通“值”,值得 |

| C.水旱靡时,盗贼滋炽靡:无 |

| D.然愧心馁气,退有后言馁:空虚,心虚 |

下面各组句子中加点字的意义和用法,全都相同的一组是()

| A.古者人君有过,赖臣工匡弼求人可使报秦者,未得 |

| B.今乃修斋建醮尔其无望乃父之志 |

| C.无一人为陛下正言焉不足为外人道也 |

| D.其不然者,君心臣心偶不相值也而余亦悔其随之而不得极夫游之乐也 |

下列用/给文中划波浪线的句子断句,正确的一项是()

| A.今乃修斋建醮/相率进香仙桃天药/同辞表贺建宫筑室/工部极力经营/取香觅宝/户部差求四出。 |

| B.今乃修斋建醮/相率进香/仙桃天药同辞表贺/建宫筑室/工部极力经营取香觅宝/户部差求四出。 |

| C.今乃修斋建醮/相率进香/仙桃天药同辞表贺/建宫筑室工部/极力经营取香/觅宝户部差求四出。 |

| D.今乃修斋建醮/相率进香/仙桃天药/同辞表贺/建宫筑室/工部极力经营/取香觅宝/户部差求四出。 |

下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( )

| A.汉文帝本是贤主,能用他仁义宽恕的性格,节省费用爱护人民,使天下钱粮丰富,但他仍然有很多懈怠荒废的政事,让贾谊很担心,于是贾谊痛哭流涕地上疏陈事。 |

| B.嘉靖皇帝天资英明果断,超过汉文帝很多,所以他想通过修道练就长生不老之术,不惜竭尽民脂民膏,导致老百姓都说:嘉靖嘉靖,就是家家干净。 |

| C.海瑞认为,天下就是陛下的家,陛下应该照顾好自己的家,让内外大臣履行职责,陛下也要和各位臣子和谐沟通。 |

| D.海瑞在这篇疏文中,以满腔热血,拳拳赤心,大胆而直率地向嘉靖皇帝指出一心一意修道的弊端,希望皇帝的心不再迷惑,情不再偏颇。 |

把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1) 欲称其任,亦惟以责寄臣工,使尽言而已。

(2) 迩者,严嵩罢相,世蕃极刑,差快人意,一时称清焉。

(3)陈善闭邪之义,邈无闻矣,谀之甚也。

阅读下面的文言文,完成后面题目。

岳起,满洲镶白旗人。乾隆三十六年举人。累擢户部员外郎、翰林院侍讲学士、詹事府少詹事。五十六年,迁奉天府尹。前官贪 黩,岳起至,屋宇器用遍洗涤之,曰:“勿染其污迹也!”与将军忤。逾年,擢内阁学士。寻出为江西布政使,殚心民事。值水灾,行勘圩堤,落水致疾。诏嘉其勤,许解任养疴。

嘉庆四年,特起授山东布政使。未几,擢江苏巡抚。清介自矢,僮仆仅数人,出屏驺从,禁游船声伎,无事不许宴宾演剧,吴下奢俗为之一变。疏陈漕弊,略曰:“京漕积习相因,惟弊是营。米数之盈绌,米色之纯杂,竟置不问。旗丁领运,无处不以米为挟制,即无处不以贿为通融。推原其故,沿途之抑勒,由旗丁之有帮费;旗丁之索帮费,由州县之浮收。除弊当绝其源严禁浮收实绝弊源之首请下有漕各省列款指明严行禁革俾旗丁及漕运仓场无从更生观望冀幸之心。”诏嘉其实心除弊。

五年,署两江总督。劾南河工员庄刚、刘普等侵渔舞弊,莫澐于任所设店肆运货至工居奇网利,并治如律。扬州关溢额税银不入私,尽以报解;覈减两籓司耗羡闲款,实存银数报部,并下部议行。六年,疏请浚筑毛城铺以下河道堤岸、上游永城洪河、下游萧、砀境内河堰,并借帑举工,分五年计亩征还,允之。

八年,入觐,以疾留京,署礼部侍郎。会孝淑皇后奉移山陵,坐会疏措语不经,革职留任。寻命解署职,遂卒。帝深惜之,赠太子少保,赐恤如例。

无子,诏问其家产,仅屋四间、田七十六亩。故事,旗员殁无嗣者产入官。以岳起家清贫,留赡其妻;妻殁,官为管业,以为祭扫修坟之资。异数也。妻亦严正,岳起为巡抚时,一日亲往籍毕沅家,暮归,饮酒微醺。妻正色曰:“毕公耽于酒色,不保其家,君方畏戒之不暇,乃复效彼耶?”岳起谢之。及至京,居无邸舍,病殁于僧寺,妻纺绩以终。吴民尤思其德,呼曰岳青天,演为歌谣,谓可继汤斌云。

(节选自《清史稿》)对下列句子中加点的词语的解释,不正确的一项是

| A.殚心民事殚心:竭尽心力。 |

| B.京漕积习相因积习:长久的习惯。 |

| C.故事,旗员殁无嗣者产入官故事:以前事情。 |

| D.君方畏戒之不暇不暇:来不及。 |

对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是

| A.除弊当绝其源/严禁浮收/实绝弊源之首/请下有漕各省/列款指明/严行禁革/俾旗丁及漕运仓场/无从更生/观望冀幸之心 |

| B.除弊当绝其源/严禁浮收/实绝弊源之首/请下有漕各省/列款指明/严行禁革俾/旗丁及漕运仓场/无从更生/观望冀幸之心 |

| C.除弊当绝其源/严禁浮收/实绝弊源之首/请下有漕各省/列款指明/严行禁革俾/旗丁及漕运仓场/无从更生观望冀幸之心 |

| D.除弊当绝其源/严禁浮收/实绝弊源之首/请下有漕各省/列款指明/严行禁革/俾旗丁及漕运仓场/无从更生观望冀幸之心 |

下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是

| A.岳起追求高洁的品格。在担任奉天府尹时,为了表明自己不贪腐的决心,他将前任贪官居住过的房屋和使用过的物品全部清洗一番。 |

| B.岳起追求节俭的风尚。在担任江苏巡抚时,不仅自己生活简朴,只有几个仆人,而且在当地颁行抑制奢靡风气的制度,改变了当地的风俗。 |

| C.岳起严惩贪腐的官员。在担任两江总督时,他对当地的侵渔舞弊行为和任所设店牟取私人利益的行为如实举报,严加惩罚。 |

| D.岳起妻子严厉正派。一次岳起亲自去登记毕沅家的财产后,晚上归来时有些醉意,妻子以其沉溺酒色的事情相警诫,岳起承认错误。 |

把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)值水灾,行勘圩堤,落水致疾,诏嘉其勤,许解任养疴。

(2)以岳起家清贫,留赡其妻;妻殁,官为管业,以为祭扫修坟之资。

阅读下面的文言文,完成小题。

袁随园君墓志铭

【清】姚鼐

君钱塘袁氏,讳枚,字子才。其仕在官,有名绩矣。解官后,作园江宁西城居之,曰“随园”。世称随园先生,乃尤著云。祖讳锜,考讳滨,叔父鸿,皆以贫游幕四方。君之少也,为学自成。年二十一,自钱塘至广西,省叔父于巡抚幕中。巡抚金公鉷一见异之,试以《铜鼓赋》,立就,甚瑰丽。会开博学鸿词科,即举君。时举二百馀人,惟君最少。及试,报罢①。中乾隆戊午科顺天乡试,次年成进士,改庶吉士。散馆,又改发江南为知县;最后调江宁知县。江宁故巨邑,难治。时尹文端公为总督,最知君才;君亦遇事尽其能,无所回避,事无不举矣。既而去职家居,再起,发陕西;甫及陕,遭父丧归,终居江宁。

君本以文章入翰林有声,而忽摈外;及为知县,著才矣,而仕卒不进。自陕归,年甫四十,遂绝意仕宦,尽其才以为文辞歌诗。足迹造东南山水佳处皆遍。其瑰奇幽邈,一发于文章,以自喜其意。四方士至江南,必造随园投诗文,几无虚日。君园馆花竹水石,幽深静丽,至棂槛器具,皆精好,所以待宾客者甚盛。与人留连不倦,见人善,称之不容口。后进少年诗文一言之美,君必能举其词,为人诵焉。

君古文、四六体,皆能自发其思,通乎古法。于为诗,尤纵才力所至,世人心所欲出不能达者,悉为达之,士多仿其体。故《随园诗文集》,上自朝廷公卿,下至市井负贩,皆知贵重之。海外琉球有来求其书者。君仕虽不显,而世谓百馀年来,极山林之乐,获文章之名,盖未有及君也。

君始出,试为溧水令。其考自远来县治。疑子年少,无吏能,试匿名访诸野。皆曰:“吾邑有少年袁知县,乃大好官也。”考乃喜,入官舍。在江宁尝朝治事,夜召士饮酒赋诗,而尤多名迹。江宁市中以所判事作歌曲,刻行四方,君以为不足道,后绝不欲人述其吏治云。

君卒于嘉庆二年十一月十七日,年八十二。

【注】①报罢:科举落第。对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是

| A.试以《铜鼓赋》,立就就:完成 |

| B.君必能举其词举:推荐 |

| C.尤纵才力所至纵:充分发挥 |

| D.后绝不欲人述其吏治云治:治事的成绩 |

以下各组句子中,全部都直接表明袁随园君有才气功力的一组是

①会开博学鸿词科,即举君②后进少年诗文一言之美,君必能举其词,为人诵焉

③试以《铜鼓赋》,立就,甚瑰丽④在江宁尝朝治事,夜召士饮酒赋诗

⑤君古文、四六体,皆能自发其思,通乎古法⑥世人心所欲出不能达者,悉为达之

| A.①②⑤ | B.①④⑥ | C.②③④ | D.③⑤⑥ |

下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是

| A.袁枚文章出色并有声望,但被排挤外放做知县,于是写文章显示其才能,而不愿升迁;刚四十岁,就断绝了做官的念头,尽自己的才能创作诗歌。 |

| B.尹文端任总督时,最了解袁枚的才能。袁枚也尽自己的能力办事,没有什么避忌,因此办事没有不成功的。 |

| C.东南地区的山水胜迹,都有袁枚的游踪。那瑰丽奇异、幽邃旷远,全都表现在袁枚的诗文之中,自我怡悦,随兴抒意。 |

| D.文章注意前后照应,比如第四段“在江宁尝朝治事……后绝不欲人述其吏治云”写他在江宁为官的情况,这和第一段的“调江宁知县”相呼应。 |

把下列句子翻译成现代汉语。

(1)再起,发陕西;甫及陕,遭父丧归,终居江宁。

(2)其考自远来县治。疑子年少,无吏能,试匿名访诸野。

(3)夫祸患常积于忽微,而智勇多困于所溺。用斜线(/)给下面的文段断句。(限6处)

盖天下之理无穷而君子之志于道也不成章不达故昔日之得不足以为矜后日之成不容以自限

(节选自顾炎武《初刻<日知录>自序》)