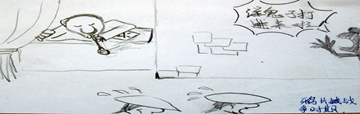

该图为一位高一学生的漫画,请你分析其意图最有可能是说明( )

| A.列强以禁烟运动为借口,发动了鸦片战争 | B.鸦片危害国民,无力战斗 |

| C.清政府统治腐朽,无视外敌入侵 | D.清政府腐败,导致外敌侵入 |

2010年,天津图书馆举办“八国联军侵华专题书展”,展出与此相关的一些材料,你不能看到的是()

A义和团抗击帝国主义列强 B洗劫翰林院

C开埠,割地条款 D清政府成了洋人的工具

“文艺复兴”的最准确解释是()

| A.文学艺术领域的革命 |

| B.古代希腊罗马文化的复兴 |

| C.资产阶级文化衰落后的复兴 |

| D.打着复兴古代希腊罗马文化的旗号来宣传资产阶级文化 |

英国前首相撒切尔夫人在回忆中关于香港问题达成协议时说:“对英国来说,这不是也不可能是胜利,因为我们是同一个不愿妥协和实力上远占优势的对手打交道。”这段话主要说明()

| A.中国处理国际关系时坚持不妥协立场 |

| B.中国在国际社会中享有崇高地位和威望 |

| C.一个国家的综合国力越强,在国际关系中的主动权就越大 |

| D.英国的霸权地位丧失 |

1978年我国在农副产口收购总额、生产资料销售收入总额和社会商品 零售总额中,政府定价的比重分别占到92%、100%和97%。2005年,这些比重分别为1.2%、 5.9%和2.7%。有人认为这一变化与1992年改革开放的新举措有关。作出这一判断的主要依据是当年

| A.制定了改革开放的基本国策 | B.肯定了私营经济的合法地位 |

| C.提出了市场经济体制的改革目标 | D.确立了浦东开发的战略部署 |

汉武帝倡导“独尊儒术”,后来,汉宣帝反对专任儒生时说:“汉家自有制度,霸王道杂之,奈何纯任德教,用周政乎。”此处所谓“周政”主要是指周代的

| A.分封制度 | B.井田制度 | C.宗法制度 | D.礼乐制度 |