中国共产党十七届三中全会于2008年10月9日至12日在北京举行,加快推进农村土地改革是本次大会的主题之一。会议提出,要实现农村发展战略目标,应当允许农民以多种形式流转土地承包经营权。这种做法:

| A.能克服个体经济力量单薄的弱点 |

| B.目的是使农村集体经济得到更好的发展 |

| C.说明集体经济是公有制经济的重要组成部分 |

| D.有利于增强集体经济的主导地位 |

国家宏观调控的主要手段是()

| A.行政手段和法律手段 | B.经济手段和法律手段 |

| C.行政手段和经济手段 | D.经济手段、法律手段和行政手段 |

影响商品价格的因素很多,但各种因素对价格的影响,都是通过改变商品的来实现的()

| A.供求关系 | B.生产时间 | C.市场需求 | D.市场供给 |

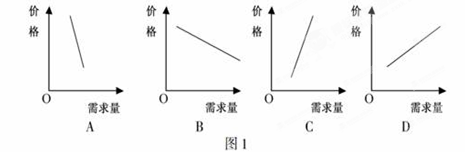

一般来说,一国粮食产量大幅度增加,将会导致粮食价格和需求量的变动。在图1中,可以较为准确反映这种变动的是

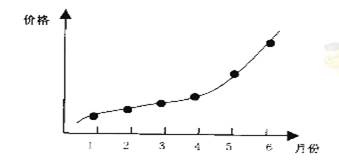

下列函数图像描述的是某商品在半年中的价格走势,下列理解正确的是

①该商品很可能处于卖方市场②该商品的互补商品需求量会有所减少

③该商品的替代商品需求量会有所减少④生产者可能会扩大该商品的生产

| A.①②④ | B.①②③ | C.②③④ | D.①③④ |

甲经营水果,乙为甲做果箱。甲采取薄利多销的经营策略,使得水果生意红火,同时也带动了乙的果箱供不应求。材料说明一种商品价格变化会引起

| A.其互补品价格的变化 | B.其替代品价格的变化 |

| C.其互补品需求量的变化 | D.其替代品需求量的变化 |