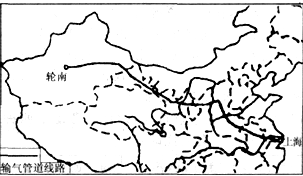

读“西气东输简图”,完成21~22题。

影响“西气东输”主干管道线路走向所考虑的主要经济因素是

| A.地形因素 |

| B.城市分布 |

| C.河流状态 |

| D.人口分布 |

进行资源跨流域调配的根本原因是

| A.区域之间资源供给与需求的矛盾 |

| B.自然资源产地供应量大 |

| C.自然资源市场需求量大 |

| D.自然资源区域分布不均 |

读“某沿海地区一山地垂直自然带分布图”,回答各题。

该山地可能位于()

| A.北半球温带地 | B.北半球亚热带带地区 |

| C.南半球温带地区 | D.南半球亚热带地区 |

该山地所在地区的气候主要受()

| A.信风影响 | B.季风影响 |

| C.西风影响 | D.西风和副高交替影响 |

若该山地山麓的年平均气温为12°C,则该山地的海拔不超过()

| A.1000米 | B.2000米 | C.3000米 | D.4000米 |

读“我国部分水稻产区分布略图”。完成各题。

甲、乙两地区水稻种植业的共同特点是()

| A.商品率高 | B.机械化水平高 |

| C.科技水平高 | D.水利工程量大 |

与甲地相比,制约乙地水稻种植的主要因素是()

| A.地形 | B.光照 图11 |

C.热量 | D.水源 |

甲地区水稻种植面积不断萎缩的主要原因是()

| A.海平面上升 | B.居民饮食习惯改变 |

| C.建设用地增加 | D.自然灾害频发 |

读“某城市体系发展过程示意图”。完成各题。

图示城市形成的主要因素是()

| A.地形 | B.气候 | C.河流 | D.资源 |

促进该城市规模扩大的主要因素是()

| A.地形 | B.气候 | C.交通 | D.市场 |

读“1949年~2009年我国人口出生率、死亡率、自然增长率和人口数量情况图”,完成各题。

据图判断我国在1949年~1990年之间人口增长特点是()

| A.出生率高、死亡率高、自然增长率低 |

| B.出生率高、死亡率低、自然增长率高 |

| C.出生率低、死亡率低、自然增长率低 |

| D.出生率极高、死亡率极高、自然增长率极低 |

自2000年以来,我国人口变化的特点是()

| A.人口数量增长速度加快 | B.未成年人比重不断加大 |

| C.青壮年比重不断降低 | D.人口老龄化现象不断加重 |

应对我国人口这一变化特点的可行对策是()

| A.继续稳定人口低生育水平 | B.建立健全社会养老保障体系 |

| C.加快工业化与城市化进程 | D.提高西部人口自然增长率 |

国际上形成了两大类城市化扩容模式,一类是以美国、加拿大、澳大利亚为代表的“外延式”,该模式建筑密度较低,主要在两维空间内扩大城市空间容量;另一类是以日本、新加坡和中国香港为代表的“内含式”,该模式既保持城区较高的建筑密度,又充分开发利用地下空间。据此判断各题。美、加、澳三国之所以采用“外延式”的城市扩容模式,其主要原因是()

| A.城市化水平 | B.人口数量 | C.人口密度 | D.经济发展水平 |

若在我国的城市发展中,效仿美、加、澳的模式,追求宽马路、大广场等低密度、高标准建筑的布局,将会带来的后果是()

| A.城市中心区萎缩加剧 | B.增加就业困难,失业人数增多 |

| C.降低土地资源的利用率 | D.交通拥挤、居住条件差 |