《联邦党人论稿》指出:“如果美国继续维持当时‘权力首先是地域性的’政治结构,美洲必然两次被欧洲列强所瓜分,从而丧失独立战争的成果。”上述材料反映的核心问题是联邦党人要求

A.制定宪法,扩 大各州的权力 大各州的权力 |

B.维护民族独立和国家主权 |

| C.加强中央政府权力 | D.建立民主制度,实行三权分立 |

1896年德皇威廉二世说:“我们十年前开始实行殖民政策而未有舰队……我们现在有了大量的殖民属地……因为这些殖民属地与英国继续不断地发生或大或小的纠纷……我们的贸易正和英国作生死的斗争……但是在各大洋上航行的挂着我们旗帜的大批商船,在130只英国巡洋舰的面前而我们只有4只来对抗的情形下,是十分不保险的。”对上述的认识,不正确的是( )

| A.英德矛盾逐渐成为帝国主义间的主要矛盾 | B.德国打算与英国进行海军军备竞赛 |

| C.英德争夺的焦点是殖民地和贸易问题 | D.德国力图与英国成为海上贸易伙伴 |

下列不符合19世纪晚期世界历史发展特点的是( )

| A.资本主义经济发展迅速,世界连成一个整体 |

| B.帝国主义国家重新瓜分殖民地斗争激烈 |

| C.欧洲开始形成两大军事集团对峙局面 |

| D.英国调整与法、俄的关系,正式结成三国协约 |

沈志华的《一个大国的崛起与崩溃:苏联74年兴衰历史》中说:“最主要的是,临时政府没有看清楚二月革命后彼得格勒政治舞台上的真正主角是不再承认任何权威的群众,没有把群众的迫切需要作为稳定政局的问题来解决,在一系列具体问题上拖延不决,结果最终被群众抛弃。”材料反映出二月革命后()

| A.人民强烈要求反对专制 | B.人民迫切要解决生存与和平问题 |

| C.临时政府没有掌握实际权力 | D.临时政府对外妥协引发人民不满 |

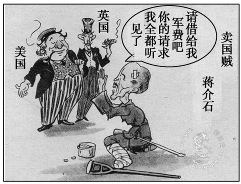

下图是中国1944年发表的一幅漫画,该漫画体现的政治立场是()

| A.日本侵略者攻击重庆国民政府 |

| B.中国共产党揭露蒋介石的卖国政策 |

| C.重庆国民政府内部反美势力的反蒋活动 |

| D.中国进步知识分子的反蒋宣传 |

“为使中国革命‘越出资产阶级民主的界限’,‘共产党人应该参加广州政府,以便支持革命左翼反对右翼软弱和动摇政策的斗争’,保证土地革命和土地国有化,以及废除不早等条约、撤除外国租界等革命化措施的实施。符合材料中革命的实践活动是()

| A.开展工农革命运动,打倒列强除军阀 | B.发动广州武装起义,建立苏维埃政权 |

| C.开辟井冈山根据地,打土豪、分田地 | D.开辟抗日根据地,巩固革命统一战线 |