由1分子磷酸、1分子碱基和1分子化合物a构成了化合物b,如图所示,则叙述正确的是:

| A.若m为腺嘌呤,则b肯定为腺嘌呤脱氧核苷酸 |

| B.在禽流感病原体、幽门螺杆菌体内b均为4种 |

| C.ATP脱去两个高能磷酸键,可形成b,a为核糖 |

| D.若a为脱氧核糖,则由b构成的核酸完全水解,得到的化合物最多有8种 |

哺乳动物长时间未饮水导致机体脱水时,会发生的生理现象是( )

| A.血浆渗透压降低 |

| B.抗利尿激素增加 |

| C.下丘脑渗透压感受器受到的刺激减弱 |

| D.肾小管和集合管对水的重吸收作用减弱 |

人的体温调节中枢位于( )

| A.下丘脑 | B.脊髓 |

| C.大脑皮层 | D.垂体 |

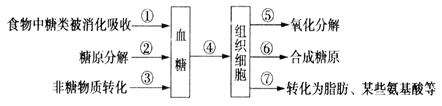

如图所示,下列有关糖代谢及血糖平衡调节的叙述正确的是( )

| A.在肌肉、肝脏细胞中,②过程均可发生 |

| B.胰岛B细胞分泌的激素促进①、③过程 |

| C.胰岛A细胞分泌的激素促进④过程 |

| D.胰岛素促进④、⑤、⑥、⑦等过程 |

生活中存在以下现象:⑴婴幼儿经常尿床,但随着年龄的增长,这种现象会明显减少;⑵由于惊恐而出现无意识的排尿,以上现象说明( )

| A.婴幼儿在夜间产生的尿液较白天多 |

| B.婴幼儿排尿反射的传入神经兴奋只到达脊髓 |

| C.无意识排尿不属于神经反射活动 |

| D.脊髓的生理活动依赖于大脑皮层的功能状态 |

下列对于神经递质的叙述,正确的是()

| A.神经递质通过突触前膜释放到突触间隙,通过突触后膜进入下一神经元内 |

| B.神经递质的传递是双向的 |

| C.神经递质能使突触前膜和后膜的电位发生改变 |

| D.神经递质是一种化学信号 |