阅读下列材料

材料一 “自古书契多编以竹简,其用缣帛(即按书写需要裁好的丝织品)者谓之为纸。缣贵而简重,并不便于人。伦乃造意(发明、创造)用树肤、麻头及敝布、渔网以为纸。元兴元年(公元105年),奏上之。帝善其能,自是莫不从用焉,故天下咸称‘蔡侯纸’。”

——引自《后汉书·宦官列传》

材料二 造纸术发展大事记

公元 大事记

105年 东汉蔡伦改进造纸术

618~907年 手工纸施胶与染色问世

1637年 《天工开物》载入造纸术工艺

793年 阿拉伯第一座手工纸作坊在巴格达建成。继而传遍欧洲各国:西班牙、西西里、意大利、法国、德国

1680年 荷兰式打浆机发明

1807年 长网式造纸机在法国问世

1809年 圆网式造纸机在英国问世

1840~1870年 1840年德国首创用机械方法处理木材制浆造纸;1870年投入商业运作,生产首批机磨木浆

1854年 英国首创利用氢氧化纳处理木材、制浆,称为苏打法制浆

1874年 瑞典及德国开始采用亚硫酸盐法制浆

1884年 亚硫酸盐法制浆在德国问世

1897年 长网造纸机最高车速达160m/分钟

1920年 长网造纸机最高车速达320m/分钟

1920年以后 制浆造纸技术飞速发展,主要技术有化学回收技术,连续蒸煮,连续漂白,连续打浆,夹网造纸机等。近代造纸机车速已达1500~2000m/分钟;卫生纸车速已高达2500m/分钟以上

——引自戴家璋《中国造纸技术简史》

材料三 我国2004年机制纸总产量达4950万吨,居世界主要产纸国家第二位,应该算是一个造纸大国,但是,绝不是造纸强国。……但人均依然只有42公斤,远远落后于世界人均的平均水平。

……近年来,我国已有6000~7000家小型造纸厂宣告停产,大部分是由于未能妥善解决废水污染附近水域被勒令停产的;也有少数是基于产品质量和成本难以在市场上竞争而不得不停产。在今后的较长一段时期,这种情况还会不断发生。

——引自钟香驹《从造纸术摇篮到造纸工业现代化》

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出蔡伦改进造纸术的主要原因和主要影响。

(2)依据材料二并结合所学知识,概括指出造纸术的改进、推广、传播过程中的主要特点,并简要分析其形成原因。

(3)据材料三并结合所学知识,分析中国人均产纸量远远落后于世界人均水平的主要原因。

(10 分)中共在革命根据地的新民主主义实践,是中国现代化的一个重要的有效的尝试。阅读下 列材料:

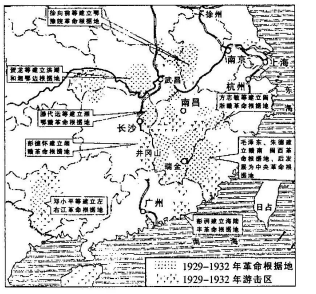

材料一见下图

材料二抗日战争爆发后,抗日根据地逐步建立抗日民主政权。……1940年3月,中共中央在《抗日根据地的政权问题》的指示中指出,中国共产党在华北、华中等地建立的抗日民主政权,是统一战线性质的政权,即几个革命阶级联合起来对汉奸和反动派的民主专政。指示明确规定,在政权工作人员中,实行

共产党员、非党左派进步分子和中间派各占三分之一的“三三制”政权制度,容纳多方,团结抗日的各阶级、阶层。

——虞和平主编《中国现代化历程》(第二卷)

请回答:

(1)据材料一,指出当时中国革命的发展形势并指出这一革命实践的指导思想。据材料二,指出该革命阶段的中心任务和指导思想。(4分)

(2)综合以上材料.简要谈谈中共革命思想和政策调整的依据和特点。

徽商是明清时期出现的地域性商人群体,反映出传统中国商人的历史命运。阅读下列材料:

材料一明朝成化、弘治年间,歙(徽州)人江才3岁丧父,家道中落,无以为生,13岁时不得不与其兄“屠酤里中”。后来兄弟二人……终因本小利薄,所获不足以奉亲。江才遂发愤远游,决心在商业上闯开一条致富之路。他奔走于青齐梁宋之间,贩运商品(徽州特产和木材),牟取厚利,果然使资本越积越多。当他40岁时,后然成了腰缠万贯的大贾了。江才发迹后,荣归故里,广置田园,大兴宅第;其季子江珍还考中了进士,跻身于官僚之林。

——张海鹏、王廷元主编《徽商研究》

材料二以徽商为代表的富商大贾……贿赂官府关卡,广结政界要人,宴请送礼,也包括主动被动地“捐帑”、“报效”。……他们或以捐纳的方式,谋一“功名”虚衔以求保护,更将希望寄托于子孙后裔“光宗耀祖”,投资科举,以摆脱“贱籍”。……徽商除了在其家乡广建县学私塾、宗庙祠堂、助学恤贫外,经商之地也“乐助公益”,尤以救灾恤贫、修桥铺路、助建书院寺庙等最为突出。

——王家范《中国历史通论》

请回答:

(1)据材料一及所学知识,概括有利于徽商群体迅速成长的社会条件。

(2)据材料一、二,归纳徽商的利润消费去向,并分析这种消费思想形成的原因。

近代中国在逐步融入世界大潮的过程中,先后产生了一批通商口岸。它们见证了近代中国艰难成长的历史。阅读下列材料:

材料一外国资本主义除向中国倾销棉纱外,也向中国倾销洋布……七十年代后,沿海、沿江一些通商口岸穿洋布的人已相当普遍,以至有的记载说,八十年代江苏一些商埠穿土布者“竟至绝迹”。……上海、杭州等口岸盛产棉花,这些棉花,除运销本国各地外,有很多都出口到国外。……南方闽、广一带,还有大批破产农民流离国外。如1879年厦门一地,有二万一千余人出洋。

——摘编自陈旭麓《近代中国八十年》

材料二西方的市政管理、经济模式的传入,使商埠最先脱出中国传统政治城市的模式,率先迈向近代化。沿海通商口岸发展起之后,其影响力不断向内陆腹地辐射,带动更多的中国城市走向了近代化。……被迫开埠被视为这些城市近代化的起始点,因为对外经济联系的建立和租界的开辟,直接与此相关。

——袁行霈《中华文明史》(第四卷)

材料三西方资本主义国家在对东方国家侵略的过程中,充当了“历史的不自觉的工具”,他们“要完成双重的使命:一个是破坏性的使命,即消灭旧的亚洲式的社会;另一个是建设性的使命,即在亚洲为西方式的社会奠定物质基础。”

——据《马克思恩格斯选集》第2卷

请回答:

(1)据材料一指出,导致通商口岸社会面貌发生变化的主要因素。

(2)运用上述材料,结合所学知识,以通商口岸的开放为例,论证材料三的观点。

(要求:观点理解准确;史论结合;逻辑严密;表述清楚;250字左右。)

中国的政治制度随着时代发展,历经变化。

材料一华夏国家是依靠封建制(封邦建国,下同)而形成的国家形态。……但是,随着封建制赖以存在的宗法制日渐败坏的时候,再依靠封建制重建国家的企图,就难以实现了。……随着世代的交替,亲族间维持忠诚的纽带日益松弛,诸侯与周室之间的距离越拉越大,……正是在这一背景下,中国必须再一次重新寻找制度建构的理路,重新踏上制度建构的征程,这就是从华夏国家到官僚制国家的嬗变。

——刘建军编著《古代中国政治制度十六讲》

(1)依据材料分析春秋时期政治制度变革的趋势及其原因。依据战国时期的历史,说明“制度的重新建构”。

材料二中国古代行政权力的运行机制以君主权力独占基础上的分权辅政为基本特征。君主集权于上、行政体制分权于下的权力制衡体制,①或是实行集体宰相制度,②或是在正式行政体制之外另设机构,以达到分权的目的。

——摘编自赵沛主编《中国古代行政制度》

(2)依据材料,概括君主专制背景下分权辅政的两种模式。结合史实,说明材料中两种模式

材料三第四条中华民国以参议院、临时大总统、国务员、法院行使其统治权。

第十六条中华民国之立法权以参议院行之。

第三十条临时大总统代表临时政府,总揽政务,公布法律。

第四十九条法院依法律审判民事诉讼及刑事诉讼。

第五十一条法官独立审判不受上级官厅之干涉。

第五十二条法官在任中不得减俸或转职。非依法律受刑罚宣告或应免职之惩戒处分,不得解职。惩戒条规以法律定之。

——摘自《中华民国临时约法》

(3)依据材料分析中华民国政治体制的特点。结合所学知识,分析这一体制与中国古代的权力制衡体制有何不同?

每个民族都有自己的文化传统,近代以不同民族的交往日益密切,为人类文明的进步作出了贡献。围绕这个主题,同学们分组进行探究。

探究一:中国的“第五大发明”

历史学家张传玺认为:“人们都常常说中国是世界上的四大文明古国之一,津津乐道的事例极多,但有一项更伟大的文明,而且已创造出、并行用了两千余年,却为人们所忽视,这就是在中国所实行的中央集权制度。”

(1)结合所学,从政治、经济、思想三个方面说明秦中央集权制度形成的历史条件。

探究二:中国人对传统文化的反思 (2)阅读材料,结合所学,指出在向西方学习的过程中,康有为和陈独秀对传统儒家思想的不同态度,并分析其原因。

(2)阅读材料,结合所学,指出在向西方学习的过程中,康有为和陈独秀对传统儒家思想的不同态度,并分析其原因。