学界眼中的戊戌变法

材料一:戊戌变法在中国历史上第一次提出了由传统走向现代的系统方案。……倡导博爱、平等 、自由、人权。这些思想观念并没有因戊戌变法的失败而消失其影响,相反,更加深入人心。……构成了中国现代化的逻辑起点。 ——颜炳罡《戊戌变法与中国现代化进程》

、自由、人权。这些思想观念并没有因戊戌变法的失败而消失其影响,相反,更加深入人心。……构成了中国现代化的逻辑起点。 ——颜炳罡《戊戌变法与中国现代化进程》

材料二:长时问来,关于戊戌变法是保守的观念,影响广泛而深巨。……近20年来,有学者认为:从中国近代化进程视角来看,戊戌变法是近代中国不可或缺的历史环节。……时下又流行一种意见,戊戌变法打断了洋务运动的进程,使中国丧失了一次走向近代化的机会,乃至指责戊戌变法是近代中国“激进主义”的带头羊。——李喜所《略谈戊戌变法的“保守”与“激进”》

问题:

(1)材料一把戊戌变法作为“中国现代化的逻辑起点”的理由是什么?

(2)据材料二,概括史学界对戊戌变法的评价先后有哪几种观点?你同意哪一种观点?用史实说明你的理由。

(3)综合上述材料并结合所学知识,指出导致研究者观点不同的因素有哪些?

中国共产党80多年的历史,是马克思主义普遍原理和中国革命具体实际相结合的历史,是马克思主义中国化的历史。马克思主义中国化,其标志性成就可概括为:产生了两次历史性飞跃,形成了两大理论成果,实现了三个伟大的转变。

请回答:(1)两次历史性飞跃是指的什么?

(2)形成了哪两大理论成果?分别在分别是在党的哪次代表大会上确立为党的指导思想的? (4分)

(3)这些理论的创新,反映了怎样的共同特点?

近代以来,欧洲对人类政治文明的发展起到了重要的推动作用。阅读材料,结合所学知识,回答问题:

材料一王权还从来没有被套上这么多的“紧箍咒”。……后来随着“内阁制”的形成,王权又被进一步架空。化作一种由主要大臣组成的内阁会议的集体领导权,其负责对象也由原来的国王转变为议会。

——马克垚主编的《世界文明史》

材料二

材料三正是在这里,孟德斯鸠“以权力制约权力”的学说第一次在政府体制的设计方面得到了较好的贯彻,现代民主政治的一些行之有效的制度性要素应运而生。

——马克垚主编的《世界文明史》

请回答:

(1)英国的哪一部文献给光荣革命后的王权套上了第一个“紧箍咒”?根据材料一简要指出后来英国王权进一步被架空的直接原因。

(2)材料二、三中的国家所确立的政治体制的名称是什么 ?(2分) 他所体现的政治原则是什么? (2分)

(3)结合材料一、二、三,请分析这种政治体制的作用。(4分)

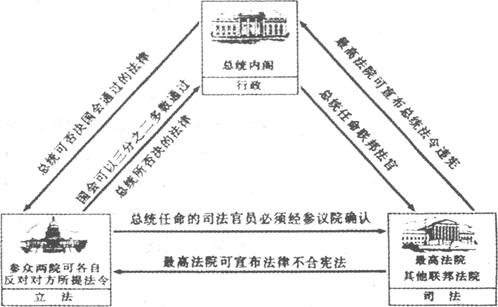

在近代,英、法、德、美四国 通过资产阶级革命或资产阶级改革分别建立了怎样的政体?比较英德政体的异同。说明美国1781年宪法是如何实现权力的“制约与平衡”的。

通过资产阶级革命或资产阶级改革分别建立了怎样的政体?比较英德政体的异同。说明美国1781年宪法是如何实现权力的“制约与平衡”的。

阅读下列材料,回答问题:(12分)

材料一 中华民国之主权,属于国民全体。……中华民国以参议院、临时大总统、国务员、法院行使其统治权。……中华民国之立法权,以参议院行之。……参议院对于临时大总统,认为有谋叛行为时,得以总员五分之四以上之出席,出席员四分之三以上之可决弹劾之。

——引自翦伯赞郑天挺主编《中国通史参考资料·近代部分》

材料二第一条中华人民共和国是工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家。

第二条中华人民共和国的一切权力属于人民。人民行使国家权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。

第三条中华人民共和国的国家机构实行民主集中制的原则。全国人民代表大会和地方各级人民代表大会都由民主选举产生,对人民负责,受人民监督。

——引自《中华人民共和国宪法》

请回答:

(1)结合所学知识简单概括明清时期时代特征。

(2)根据材料并结合所学知识,指出材料一、二在社会制度、组织原则方面的不同点。

(3)试分析造成材料一、二实践结果差异的政治原因,从中你能得到怎样的认识?

(4)综合上述材料,指出中国政治制度发展的总趋势。

阅读下列材料:

材料一:“对于许多未经过帝王之治的青年,辛亥革命的政治意义是常被低估的,这并不足怪,因为他们没有看到推翻几千年因袭下来的专制政体是多么不易的一件事。”

——林伯渠《荏苒三十年》

材料二:“父子君臣,天下之定理,无所逃于天地之间。”

——《河南程氏遗书》

材料三: 五四运动前,陈独秀说:“君主也是一 种偶像,他本

种偶像,他本 身并没有什么神圣出奇的作用:全靠众人迷信他,尊崇他,才能够号令全国,称作元首;一旦亡了国,象此时清朝皇帝溥仪,俄罗斯皇帝尼古拉二世,比寻常人还要可怜。这等亡国的君主,好象一座泥塑木雕的偶像抛在粪缸里,看他到底有什么神奇出众的地方呢?”

身并没有什么神圣出奇的作用:全靠众人迷信他,尊崇他,才能够号令全国,称作元首;一旦亡了国,象此时清朝皇帝溥仪,俄罗斯皇帝尼古拉二世,比寻常人还要可怜。这等亡国的君主,好象一座泥塑木雕的偶像抛在粪缸里,看他到底有什么神奇出众的地方呢?”

——陈独秀《偶像破坏论》

材料四:江泽民在“十五大”报告中指出:辛亥革命开创了完全意义上的近代民族民主革命,……为中国革命的进步打开了闸门,使反动统治秩序再也无法稳定下来。

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,概述以孙中山为代表的资产阶级革命党人为推翻专制政体所进行的艰苦卓绝斗争的两件事例。(4分)

(2)根据材料二、三分析指出,辛亥革命前后,中 国人对皇帝的看法,发生了什么变化?(4分)

国人对皇帝的看法,发生了什么变化?(4分)

(3) 结合所学知识分析为什么材料四说“辛亥革命开创了完全意义上的近代民族民主革命”?(4分)