某研究小组的同学利用样方法研究野外山坡上三个不同地点A、B、C的植物群落,他们也测量了各种土壤特征和环境因素,结果见下表。下列对所得数据分析正确的是( )

| 地点 植物 (种) |

地点A (山脚) |

地点B (山腰) |

地点C (山顶) |

地点 非生物因素 |

地点A (山脚) |

地点B (山腰) |

地点C (山顶) |

| 草 |

3 |

5 |

9 |

风速 |

低 |

高 |

高 |

| 蕨类 |

7 |

5 |

8 |

土壤湿度/% |

48 |

35 |

15 |

| 灌木 |

15 |

4 |

2 |

土壤的有机质/% |

6.5 |

3.8 |

2.5 |

| 松树 |

0 |

2 |

0 |

土壤深度/cm |

>300 |

≈100 |

<15 |

| 落叶树 |

20 |

5 |

0 |

土壤氨量/mgkg-1 |

9.4 |

4.5 |

2.3 |

A.根据调查结果判断,物种丰富度最大的地点是山脚(地点A)

B.如果遭遇山火,原地点将发生的群落演替属于初生演替

C.落叶树在地点C不能生长的原因是土壤深度深、土壤湿度大

D.依据数据判断松树具有耐贫瘠、耐干旱、耐低温等特点

生物体生命活动的主要承担着、遗传信息的携带者、结构和功能的基本单位、生命活动的主要能源物质依次是()

| A.核酸、蛋白质、细胞、糖类 |

| B.蛋白质、核酸、细胞、脂肪 |

| C.蛋白质、核酸、细胞、糖类 |

| D.核酸、蛋白质、糖类、细胞 |

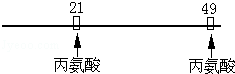

某50肽中有丙氨酸(R基为﹣CH3)2个,现脱掉其中的丙氨酸(相应位置下如图)得到几种不同有机产物,其中脱下的氨基酸均以游离态正常存在.下列有关该过程产生的全部有机物中有关原子、基团或肽键数目的叙述错误的是()

| A.肽键数目减少4个 |

| B.氢原子数目增加8个 |

| C.氨基和羧基分别增加4个 |

| D.氧原子数目增加2个 |

下列叙述中有几项正确?()

①蓝藻和水绵细胞中都含有核糖体

②颤藻、酵母菌、水绵的细胞都含有DNA、RNA,且都属于自养型生物

③细菌和真菌的主要区别是没有细胞壁

④原核细胞和真核细胞的细胞膜的化学成分中都有磷脂.

A.1项 B.2项 C.3项 D.4项

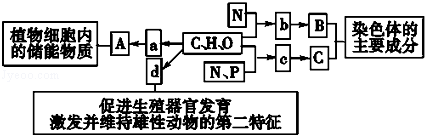

如图所示的图解表示构成细胞的元素、化合物及其作用,a、b、c、d代表不同的小分子物质,A、B、C代表不同的大分子物质,下列分析不正确的是()

A.在动物细胞内与A作用最相近的物质是糖原

B.在生物体内物质b约有20种

C.在人体细胞中物质c共有8种

D.物质d的化学本质是固醇

不同生物含有的核酸种类不同.下列各种生物中关于碱基、核苷酸、五碳糖种类的描述正确的是()

| A |

B |

C |

D |

|

| T4噬菌体 |

烟草叶肉细胞 |

烟草花叶病毒 |

豌豆根毛细胞 |

|

| 碱基 |

5种 |

5种 |

4种 |

8种 |

| 核苷酸 |

5种 |

8种 |

8种 |

8种 |

| 五碳糖 |

1种 |

2种 |

2种 |

2种 |

A.A B.B C.C D.D