阅读下面文段,完成小题。

应有格物致知精神

丁肇中

我是研究科学的人,所以重视实验精神在科学上的重要性。

科学发展的历史告诉我们,新的知识只能通过实地实验而得到,不是由自我检讨或哲理的清谈就可求到的。

实验的过程不是消极的观察,而是积极的探测。比如,我们要知道竹予的性质,就要特地栽种竹予,以研究它生长的过程,要把叶子切下来拿到显微镜下去观察,绝不是袖手旁观就可以得到知识的。

实验不是毫无选择地测量,它需要有细致具体的计划。特别重要的,是要有一个适当的目标,以作为整个探索过程的向导。至于这目标怎样选定,就要靠实验者的判断力和灵感。一个成功的实验需要的是眼光、勇气和毅力。

由此我们可以了解,为什么基本知识上的突破是不常有的事情。我们也可以了解,为什么历史上学术的进展只靠很少数人关键性的发现。

时至今天,王阳明的思想还在继续支配着一些中国读书人的头脑。因为这个文化背景,中国学生大都偏向于理论而轻视实验,偏向于抽象的思维而不愿动手。中国学生往往念功课成绩很好,考试都得近一百分,但是在研究工作中需要拿主意时,就常常不知所措了。

在这方面,我有个人的经验为证。我是受传统教育长大的。到美国大学念物理的时候,起先以为只劓艮“用功”,什么都遵照老师的指导,就可以一帆风顺了,但是事实并不是这样。一开始做研究便马上发现不能光靠教师,需要自己做主张、出主意。当时因为事先没有准备,不知吃了多少苦。最使我彷徨恐慌的,是当时的惟一办法——以埋头读书应付一切,对于实际的需要毫无帮助。

我觉得真正的格物致知精神,不但研究学术不可缺少,而且对应付今天的世界环境也是不可少的。我们需要培养实验的精神,就是说,不论是研究自然科学,研究人文科学,还是在个人行动上,我们都要保留一个怀疑求真的态度,要靠实践来发现事物的真相。现在世界和社会的环境变化很快,世界上不同文化的交流也越来越密切。我们不能盲目地接受过去认定的真理,也不能等待“学术权威”的指示。我们要自已有判断力。在环境激变的今天,我们应该重新体会几千年前经书里说的格物致知的真正意义。这意义有两个方面:第一,寻求真理的惟一途径是对事物客观的探索;第二,探索应该有想像力、有计划,不能消极地袖手旁观。希望我们这一代对于格物和致知有新的认识和思考,使得实验精神真正变成中国文化的一部分。

(节选自(应有格物致知精神》).下列分析,不符合文意的—项是 (3分)

| A.实实在在地栽种竹子,把竹叶切下来拿到显微镜下观察,以了解竹子的性质和生长过程,这才是真正的“积极探测”。 |

| B.作者是—个著名的科学家,他认为知识只能通过实地实验而得到,而不是由自我险讨或哲理的清谈就可求到的。 |

| C.作者以自己的经验为例,说明埋头读书对研究工作的实际需要毫无帮助,一针见血地指出了中国传统教育的弊端。 |

| D.由于受到王阳明思想的影响,中国学生往往考试成绩非常突出,但在研究工作中的决断能力、动手能力大很低。 |

.结合选文,回答以下问题。 (7分)

(1)作者在第五段中说“基本知识上的突破是不常有的事情”,他的依据是什么?(3分)

(2)我/f]怎样做才能“使得实验精十慎正变成中国文化的—部分”?请分点概括。(4分)

阅读下面的材料,完成问题。

材料一:【心理学上的三圈理论】

心理学研究认为,人类对于外部世界的认识可分为三个区城:舒适区、学习区和恐慌区。处在不同区域的人会表现出不同的心理状态。

舒适区,是让人觉得舒服的区域。处在这个区城里的人,会觉得放松,稳定,很有安全感。

学习区,是最能让人进步的区域。处在这个区域里的人,愿意学习新的知识,掌握新的技能,不断尝试新鲜事物,探索未知领城。

恐慌区,是学习潜力最低的区城。处在这个区域的人常常感到忧虑,恐惧,心理压力巨大以致于不堪重负。主动进入学习区,不断开拓思雄,开阔视野,激发潜力,是摆脱恐慌的最佳方式。

材料二:【沉溺于舒适区的危害】

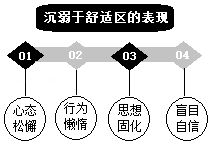

沉溺于舒适区的人,对现状感到惬意舒服,觉察不到任何真正的压力,没有危机感。

沉溺于舒适区的人,没有强烈的改变欲望,更不会主动付出太多的努力。

沉溺于舒适区的人,会不思进取,固步自封。

沉溺于舒适区的人,甚至会有自己比他人好的错觉,并因此而自鸣得意。

总之,长久的舒适就像“温水煮青蛙”。青蛙满足于水温的舒适而悠然自得,一旦发现无法忍受高温时,就已经心有余而力不足了。因此,只有突破舒适区,寻求改变,谋求发展,才能迈向成功。

材料三:【如何冲出舒适区】

格言展台

“最让你不舒服的话,是对你最有帮助的话;最让你不舒服的人,是你最该感谢的人。”

“学习知识必然是痛苦的,因为你只有在痛苦的实践中才能学到东西。”

第一,克服心理障碍。舒适区外一定是困难重重的,所以必须要克服自己的心理障碍,直面困难,接受挑战,用我们的“破冰之履”在舒适区外创造奇迹。

第二,改变固有的习惯。科学研究表明,一个人只要坚持4周就能改掉一个习惯,或者培养出一个习惯。我们要思考自己真正需要改变的是什么,把目标分解成小目标,按步骤一步步完成。

第三,找到合适的同伴。改变的路上,既需要确定适合的目标,也需要找到能与自己共同进步的同伴,互相督促,互相鼓励,一起冲出舒适区。

第四,坦然接受失败。每次新的尝试必然会有不适应,会有难题解决不了。不必回避它,做你应该做的事情,不要做你想要做的事情。坦然接受失败,这样才能长久保持冲出舒适区的勇气和动力。

班级召开“冲出舒适区人生更精彩”主题班会,你收集并整理了以上材料。

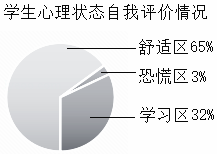

(1)为使本次班会开得更有效,班级组织了一次“心理状态自我评价”问卷调查,调查结果如图所示。请简要概括你从图中得出的结论。

(2)班会上有同学表示,自己想到考试就紧张,担心考不好,总是处于焦虑状态。请阅读材料一,给他提条摆脱恐慌的建议。

(3)班会的讨论环节中,同学们畅所欲言:有的同学满足于待在舒适区,有的同学想要冲出舒适区,却苦于没有好办法。针对以上两种现象,你准备即席讲话,请把你要说的话写下来。

写作提示:①从材料中筛选有用信息;②思路清晰;③语言得体;④不少于100字。

阅读下面的选文,完成问题。

进城

山伯这辈子,去过一次县城,唯一的一次。

那天早上,跟往常一样,鸡叫第四遍的时候,山伯就起床了。一般情况下,张牙舞爪洗下脸,咕咕咚咚灌一碗水,一边啃着馍一边就下地了。可那天山伯一边往外走一边说:“今儿个到县城一趟。”

在灶台前忙碌的山娘愣了一下,撵出门外,瞅着山伯朦胧的轮廓,嘟囔道:“麦还没割完呢。”“丢不了。”山伯头也不回,闷声闷气地丢过来一句。“麦都焦了。”山娘还不死心。庄稼人,土地就是他们的命。“值个啥?!”山伯走得执着,匆忙。山娘又叫道:“你没进过城,认识路?”“鼻子下边就是路!”山伯的话硬硬的,不容置疑。

望着山伯的身影消失在弯弯的山道上,山娘轻轻叹息一声。昨夜里他就烙饼似的翻来覆去没睡踏实,有啥关紧事?咋不吱声呢?去城里干啥?城里跟他们唯一有牵连的就是他们的儿子山子。两年前,县里建铝厂,在全县范围内物色工人,山子有幸被选中。上班第一天,山子要赶镇里的班车,天不亮就上路了。山伯提出送他一程,山子说成啥也不让,到最后山伯也没有送成。

按照惯例,昨天是山子休班回家的日子,结果,山子没有回来,难道是因为这个?听山子说,铝厂在县城边上的一个乡,他要转好几趟公共汽车才能到单位。农闲时节,老头子曾想带着她到山子工作的地方看看,一想到复杂的路线,就打了退堂鼓。他今天是咋了?真的是去找山子?他会不会迷路?

后半晌的时候,山子回来了,一个人。山娘诧异地问:“没见到你爹?”山子一愣,不高兴地说:“他去干啥?我没见。”看到山子的反应,山娘哼哼唧唧的,不敢多说。山子说:“他啥时间去的?”山娘说:“一大早就去了。”山子黑着脸说:“我一大早就从厂里回来了。真是的,不嫌丢人!”山娘想数叨儿子两句,张了张嘴还是把话咽了回去。她明白,老伴弯腰驼背,走路不利索,形象不雅观,山子是嫌弃山伯到单位给他丢脸了。

等到了天黑,山伯才一身疲惫地回来。看到山子,他不自然一笑,低眉顺眼地说:“我摸到你们厂,他们说你回家来了。”看到山伯蓬头垢面的样子,穿的衣服也分辩不出颜色,山子的火气一下子上来了,气呼呼地说:“你去干啥?没事就不能在家歇着?”山娘不满地瞅了山子一眼。山伯嗫嚅着说:“昨个儿我听说公路上发生了车祸,一辆货车撞到了一辆公共汽车上,死伤了好几个……我怕你回家搭乘那辆公共汽车……吓得我一夜没睡。阿弥陀佛,没事就好。”

山娘这才知道老头子去找山子的真正原委。事后,山伯对她说:“给你说了有啥用?让你也跟着担心?”

结尾一:多年后,等到山子理解到父母那满满的爱、暖暖的爱时,这时候,别说孝顺他们,连对他们说声对不起的机会都没有了,因为他们已经藏在了坟里边,似乎依然害怕年少不懂事的山子。

结尾二:多年后,山伯已经去世,山子将山娘接到城里。山娘总会在夜晚看着山伯的照片出神,而山子总是埋怨自己当初没有早点接山伯进城,现在连弥补的机会都没有了。每到此时,山娘都会说同样的一句话:“我进城,就是你爸也进城了。

(作者:侯发山;选自《微型小说选刊》。有改编)

学校《文苑》杂志推出了“文学作品大家赏”栏目,本期赏读的是小说《进城》。

(1)“照应”是文章的结构技巧,常见的种类有伏笔照应、首尾照应、文题照应等。这篇小说有两个不同的结尾,通读全文后,你认为哪个更能体现照应这一结构技巧?请谈谈你的看法和理由。(不少于50字)

(2)“文学作品大家赏”栏目邀请你作为特约撰稿人,给这篇小说写一段赏析性文字,请完成这个任务。

写作提示:①首先说明你赏析的文本是由哪个结尾构成的;②从人物形象、主题思想、语言表达方面任选个角度来赏析;③结合文章内容;④不少于100字。

阅读下面的材料,完成问题。

鸟儿从不担心脚下的树枝

一个年轻人希望在社会上有一番作为,可是,他总是畏首畏尾,生怕遭受失败,得不偿失。看着伙伴们取得了成功,他更加着急,于是跑去向苏格拉底请教。

听了年轻人的诉说,苏格拉底微微一笑,说:“我正准备出门,你既然来拜访我,不妨随我出去散散步吧。”

他们来到一个果园。果园里有许多挂满果实的树,树上有许多正在寻食的小鸟。

苏格拉底指着树上的小鸟对年轻人说:“你看,鸟儿们在高高的枝头上跳跃,有的枝条很结实,有的却是枯枝。如果枯枝突然断裂,站在上面的鸟儿会不会随枯枝一齐掉下来?”

“当然不会!鸟儿有越膀,它们会飞走呀。”年轻人不假思索地说。

苏格拉底赞许地点点头:“你说得对。一只站在树上的鸟儿,从来不担心树枝会断裂,因为它有自己的翅膀,人也应该拥有自己的翅膀。”

年轻人恍然大悟,高兴地说:“谢谢您,我懂了!”

(1)文章结尾年轻人说“我懂了”,他究竟懂得了什么道理?请你用自己的话简要回答。

(2)读了这篇文章,同学们展开了讨论。

小宇说:“我认为要想拥有自己的翅膀,必须付出足够的努力。”

小雯说:“我认为尝试很重要,不在天空中飞翔,怎么能拥有自己的翅膀。”

小美说:“善于反思,从每次经历中吸取经验和教训,就可以拥有自己的翅膀。”

请围绕“如何拥有自己的翅膀”这个话题写一段议论性文字,表明你的观点并加以阐述。

写作提示:①可以同意以上的某种观点。也可以另有自己的看法;②不少于100字。

答诸公﹣﹣一位在隔离病区工作的医生的回答

疫情突至,吾等医护虽无弓弩,亦铁血将士也,为保家园,生死相扶。

诸公问曰:“疫情汹汹而至,现已兵临城下,如之奈何?”

将士答曰:“当此时,吾军上下一心,担家国安康之任,尽医者护佑之责。”

诸公问曰:“汝等凡夫俗子,厮杀于前线,何恃?”

将士答曰:“吾辈以持,以恒,以坚,以定,以慷慨赴之,无负使命,无负时代。”

《答诸公》文在微信朋友圈里被广泛转载,小智等同学纷纷点赞、评论,表达对逆行英雄的敬意。你也分享了自己的评论。

小智的评论:大疫当前,在没有硝烟的战场护估生命,你们是时代的英雄。

我的评论: 。

阅读下面的文字,完成下列各题。

小铁锤

张中杰

“呯!”随着儿子猛关卧室门的骤响,你的心一个震颤,委屈的眼泪淌下来。

打小把唯一的儿子当块宝玉呵护,儿子却长了身营养过剩的懒膘,脾气暴躁。青春期的儿子,始终与你如反贴门神﹣﹣不对脸。有一次儿子跟你顶嘴被弟弟看到,当舅舅的作势要将儿子往窗户外面扔,儿子脸吓得乌青才噤声,但次日好了伤疤忘了疼,依然如故。你真的担心学习成绩平平、养的一身贼膘的儿子将来难有出息,更别说为你养老了。

“再不听话,我送你去当兵!”你咬牙切齿。

“当兵就当兵!”儿子居然不屑一顾。

浇水过多的花根部更易腐烂而早夭,放不开手的风筝注定飞不高。犹豫摇摆许久,你终于狠狠心,送高中毕业的儿子去当了兵。

“十公里拉练咋能跑得动?两米高的障碍物咋翻过去?”听说新兵蛋子拉练最苦,你常常眼睛盯着天花板,彻夜无眠。三个月后,新兵集训结束。儿子来信说,他被分配到了炊事班,当了伙头兵。还有,他训练时因为紧张,扔手榴弹意外脱手,班长扑在他身上,受了点儿轻微伤。你听得寒毛直竖。当个伙头兵,能有什么出息?手榴弹爆炸威力很大,儿子真的没受伤?你焦虑不安,更加忧郁了。

无尽的牵挂,促使你与丈夫坐了一天一夜的火车,去戈壁滩看望儿子。

寒冬腊月,北风刺骨。你站在儿子面前时,儿子正在炊事班轧煤饼,手上裂开一道道血口。儿子高大了,脸上泛着红润的光;明显黑了瘦了,但浑身肌肉更结实了。你抚摸着儿子粗糙的手,心里隐隐作痛,又一次泪光闪烁。临走时你再三叮嘱儿子,一定要想方设法换个岗位。

回到家,你辗转反侧,想起了那把小铁锤。

七岁时,你老家的邻居是一个虎背熊腰的壮年铁匠。胆小的你捂着耳朵躲在一边,只见壮汉左手拉呼呼作响的风箱,右手握一把铁铲不断往蹿起的火苗上送煤块。红彤彤的杂铁块几欲烧成流质时,左手飞快地换了铁钳夹出来,右手早变戏法似的举起一把铁锤。有时他的儿子抡起大磅锤,与他的小锤形成黄金搭档。铿锵嘿哟,火钳左旋右转,铁锤上下翻飞,火花四溅。

敦厚的铁砧板上躺着黑乎乎的杂铁,忍受着大小锤的打击,不曾呻吟。丢进水盆中“嗞啦”一声响,杂铁块竟神奇地变成一把锋利的镰刀,一柄锃光瓦亮的锄头……

你总是在想,杂铁被敲打时身上疼不疼,好似砸在自己心上。邻家壮汉看你对打铁好奇,为你打了一柄小巧玲珑的铁锤儿,一斤多重,一拃多长。学习疲倦时,你喜欢用这把小锤砸小石子,锤面闪光,咚咚响亮。

后来,这柄锤伴随着你,以全乡第一名成绩考入县城重点高中,又伴你考入大学,直到有了工作。结婚那天,你把小锤悄悄装进梳妆台的小抽屉。

你细心地找来一个小盒子,把小铁锤装进去,当作包裹邮给儿子,里边附了你写的一首清代诗人郑燮的七绝《竹石》:“咬定青山不放松,立根原在破岩中。千磨万击还坚劲,任尔东西南北风。”

一个月后,儿子的信来了。他的字一个个排列整齐,力透纸背。“千锤万凿出深山,烈火焚烧若等闲。粉骨碎身全不怕,要留清白在人间。”诗后,有一个明显的小锤印。你心里长出一口气,拧紧的眉毛舒展开来。

军营锤炼三年回来。儿子一进门竟然给你和丈夫一个温暖的熊抱。儿子坐下来,一边削好苹果递到你手里,一边汇报自己的进步,原来,儿子利用业余时间,拼命看书学习。由于训练表现突出,入了党;还由于见义勇为被表彰,立了二等功;如今又提了干,做了军官。

“你是怎么做到的?”你喜不自胜,心里涌起好奇。“每天读书两个小时,坚持做好事。这样,天天有收获,有进步!”儿子自豪地说道。你惊喜地瞪大了眼睛。

儿子用从部队学到的厨艺,为你和丈夫做了一顿丰盛的晚餐。儿子给你和丈夫讲述部队里的故事。

你弟弟擦窗户玻璃,意外跌伤肋骨。儿子开车送舅舅去医院。舅舅让儿子坐车上等。可他还是规规矩矩地把车停到车位,非扶着舅舅走不可。拍片、查结果,楼上楼下地陪检,细心照料舅舅。

“我这个外甥变化真大!”弟弟高兴地给你打电话。

那个喜欢与你顶牛儿的青涩少年走远了,你有点儿怅然若失。但最后,你幸福地笑了。泪眼蒙眬中你忽然觉得,当初的选择,是一个美好的插曲,就像那把小铁锤,真的很美!

(选文有删改)

(1)结合语境,说说文中画线句子的含意。

浇水过多的花根部更易腐烂而早夭,放不开手的风筝注定飞不高。

(2)“儿子”入伍前后判若两人,具体表现在哪些地方?请结合全文,简要概括。

(3)“你”和“儿子”都在书信中引用了诗句,请说说他们各自的用意。

(4)请简要分析文中插叙部分的作用。

(5)这篇小说的主人公是谁?请谈谈你的观点和理由。