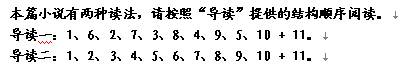

阅读下文,完成小题

蓝色萝卜

毕淑敏

1有一天,我到商场的玩具柜台,为朋友的孩子过生日准备一份礼物。总是拿不定主意,挑来选去,很费时间,就听到了如下一番谈话。

2一位老妇人交了钱,把售货员为她精心捆好的橡皮泥桶抱着,预备离去。售货员向她扬扬手说,您老多保重吧。三十多岁的儿子,您还要为他买橡皮泥,该不会是有什么吧?老妇人笑了,说,谢谢你的关心。不过我的儿子并没有什么病,他很好,很健康,是个很棒的电脑工程师。

3老妇人说,我儿子小的时候,手很巧。有一天,他捏了一个大萝卜,圆圆的,红红的,上面还长着翠绿的缨子。我喜欢极,把这个萝卜小心地带到单位,让同事们看。大家都说这不是那么小的孩子能捏出来的,没准是哪个工艺师随手的作品。我听了以后,心中甜似蜜呀。

4回到家后,儿子跟我要那个萝卜。我说,干吗呀?他毫不在意地说,把它毁了,重捏啊。红色的归到剩下的红泥堆里,绿的归绿的。我很可惜地说,那个萝卜不就没了吗?他睁大天真的眼睛说,可那些橡皮泥还在啊,我还可以捏别的呀。我说,不成,过几天,就是“六一”儿童节,单位里要是组织展览,这个萝卜就是上好的展品,你不能把它毁了,我要留作纪念。儿子很听话,不再要回他捏的萝卜了。

5过了一段日子,他悄悄问,你们单位开过展览会了吗?我说,今年没开。你问这个干什么?他说,我想要回那个萝卜,让它回到那一堆各色的橡皮泥里,这样,我就可以捏其他的东西了。我不耐烦地说,这个萝卜我还想留着呢。你该捏什么就捏吧。儿子又怯生生地说,妈妈,你能不能再给我买一盒新的橡皮泥呢?我说,为什么?原来那盒不是挺好的吗?儿子说,那个萝卜走了,它的颜色就不全了。我敷衍地说,好吧,哪天我得空了,就给你买。

6那阵子,我一直很忙。更主要的是不把孩子的请求当回事,总是忘。孩子问过几次,我心里烦,就说,你想捏什么就捏什么好了,颜色有什么要紧的?大模样像了就成。我儿子很乖,从此,他再也不提橡皮泥的事情了。

7大约半年后的一天,我下班回家,在桌子上,看到了儿子用橡皮泥捏的新作品。我不知是不是他特地摆在那儿的——一个胡萝卜,身体是蓝色,叶子是黑色的。我当时应该警醒的,可惜忙于工作,就装作什么也没有看到。

8从此,儿子再不捏橡皮泥了,我也渐渐把这件事淡忘了。直到他长大成人,几十年当中我们都从未有一次再提过橡皮泥这个词。

9前几天搬家,从尘封的旧物中滚出一个铁蛋似的东西,我捡起一看,原来是那个蓝色的萝卜。谁也不知道它是怎样被保存下来的。我把它放在手心,还感到儿子当年的无奈。我从中听到了强烈的抗议和热切的渴望。我想赎回我当年的粗暴和虚荣,想完成我曾经答应过的承诺……

10她说到这里,头深深地埋下了,花白的头发像一帘幕布,遮住了她的眼睛。老妇人抱着橡皮泥桶,缓缓地走了。我也随之选定了一件礼物,离开了商场。我决定,在送给小朋友生日礼物的同时,送给他的妈妈一个故事。只听得售货员在后头喃喃地低语,谁知道她的儿子还记得这回事不?会原谅他妈妈吗?.第3段从哪两个角度体现儿子的手巧:

.老妇人当年的粗暴在文中具体表现为:

(1)

(2)

(3) .第10段“我”为什么决定要送给小朋友妈妈一个故事?

.文中有两个“我”,一个“我”指 ;另一个“我”指 。这样安排的目的是 。

.对以“蓝色萝卜”为题理解错误的一项是( )

| A.“蓝色萝卜”是贯穿于整篇文章的中心线索。 |

| B.“蓝色萝卜”是儿子艺术才华消逝的转折点。 |

| C.“蓝色萝卜”蕴含着儿子强烈的抗议与渴望。 |

| D.“蓝色萝卜”是母亲多次拒绝与敷衍的结果。 |

.请选择一点,谈谈你对文中老妇人的看法。(80字左右,8分)

做父亲丰子恺

(1)楼窗下的弄里远远地传来一片声音,"咿哟,咿哟"渐近渐响起来。

(2)一个孩子从作业簿中抬起头来,睁大眼睛倾听一会,"小鸡!小鸡!"叫了起来。四个孩子同时放弃手中的笔,飞奔下楼,好像路上的一群麻雀听见了行人的脚步声而飞去一般。

(3)我刚扶起他们所带倒的凳子,拾起桌子上滚下去的铅笔,听见大门口一片呐喊:"买小鸡!买小鸡!"其中又混着哭声。连忙下楼一看,原来元草因为落伍而狂奔,在庭中跌了一跤,跌痛了膝盖不能再跑,恐怕小鸡被哥哥姐姐们买完了轮不着他,所以激烈地哭着。我扶了他走出大门口,他且跳且喊:"买小鸡!买小鸡!"泪珠跟了他的一跳一跳而从脸上滴到地上。

(4)孩子们见我出来,转身包围了我。"买小鸡!买小鸡!"由命令变成了请愿,喊得比以前更响了。他们仿佛想把这些音蓄入我的身体中,希望由我的口上开出来。独有元草直接拉住了担子的绳而狂喊。

(5)我全无养小鸡的兴趣;而且想起了以后的种种麻烦,觉得可怕。但乡居寂寥,强迫一群孩子在看惯的几间屋子里隐居这一个星期日,似也有些残忍。我就招呼挑担的,叫他把小鸡给我们看看。

(6)他停下担子,揭开前面的一茏。"咿哟,咿哟"的声音忽然放大。但见一个细网的下面,蠕动着无数可爱的小鸡,好像许多活的雪球。五六个孩子蹲集在笼子的四周,一齐倾情地叫着"好来!好来!"许多小手伸入笼中,竞指一只纯白的小鸡,有的几乎要隔网捉住它。挑担的忙把盖子无情地冒上,许多"咿哟,咿哟"的雪球和一群"好来,好来"的孩子,便隔着咫尺天涯①了。孩子们怅望笼子的盖,依附在我的身边,有的伸手摸我的口袋。我就向挑担的人说话:

(7)"小鸡卖几钱一只?"一块洋钱四只。""这样小的,要卖二角半钱一只?可以便宜些么?""便宜勿得,二角半钱最少了。".

(8)他说完,挑起担子就走。大的孩子脉脉含情地目送他,小的孩子拉住了我的衣襟而连叫"要买!要买!"挑担的越走得快,他们喊得越响。我摇手止住孩子们的喊声,再向挑担的问:

(9)"一角半钱一只卖不卖?给你六角钱买四只吧!""没有还价!"

(10)他并不停步,但略微旋转头来说了这一句话,就赶紧向前面跑。"咿哟,咿哟"的声音渐渐地远起来了。

(11)元草的喊声就变成哭声。大的孩子锁着眉头不绝地探望挑担者的背影,又注视我的脸色。我用手掩住了元草的口,再向挑担人远远地招呼:

(12)"二角大洋一只,卖了吧!""没有还价!"

(13)他说过便昂然前行,悠长地叫出一声"卖--小--鸡!--"其背影便在弄口的转角上消失了。我这里只留着一个嚎啕大哭的孩子。

(14)我硬拉了哭着的孩子回进门来。别的孩子也懒洋洋地跟了进来。庭中柳树正在春光中摇曳柔条,堂前的燕子正在新巢上低徊软语。我们这个刁巧的挑担者和痛哭的孩子,在这一片和平美丽的春景中很不调和啊!

(15)关上大门,我一面为元草揩拭眼泪,一面对孩子们说:"你们大家说'好来!好来!''要买!要买!'那人便不肯让价了!"

(16)小的孩子听不懂我的话,继续抽噎着;大的孩子听了我的话若有所思。我继续抚慰他们:"我们等一会再来买罢,隔壁大妈会喊我们的。但你们下次……"

(17)我不说下去了。因为下面的话是"看见好的嘴上不可说好,想要的嘴上不可说要。"倘再进一步,就变成"看见好的嘴上应该说不好,想要的嘴上应该说不要"了。在这一片天真烂漫光明正大的春景中,向哪里容藏这样教导孩子的一个父亲呢?

(有删改)

【注释】①咫尺天涯:指距离虽然很近,但很难相见,就像在很远的天边一样。咫尺,比喻很近的距离。

| 1. |

.根据文中语句揣摩孩子的心情。 |

| 2. |

.孩子与小鸡之间只隔着盖子,为什么父亲却觉得是"咫尺天涯"?阅读第(6)段作答。 |

| 3. |

.第(14)段画线句描写的春景有什么特点?作者描写这春景有什么用意? |

| 4. |

.关于文章结尾处"我不说下去了",读者有两种看法。第一种看法是"父亲应该说下去",第二种看法是"父亲不应该说下去",你赞同哪一种看法?请简述理由。 我赞同第种看法,理由:。 |

(一)(14分)

科学家的另一只翅膀游宇明

(1)与西方科学家在公共事务和社会热点中勇于亮出自己相比,某些中国科学家显得过于冷静。在第12届中国科协年会上,全国人大常委会副委员长、中国科协主席韩启德特别提到:以自然科学家的言论作为消息来源的报道,在政治性媒体上只占3.5%,在公共网络论坛上只有3.2%,在新闻媒体上只有13.3%。全社会为之轰动的奶粉三聚氰胺事件发生时,在公共网络论坛上,自然科学家的言论作为消息来源的竟然为零!韩启德呼吁:我们科技工作者在社会热点、焦点面前,不能选择沉默或逃避,要有不惧流俗的勇气!科学家代表着一个社会的理性精神,如果因为讲真话而挨骂,那恰恰是一个科学工作者的光荣。

(2)我一向非常佩服中国科学家的智慧。【A】我们国家当年想制造原子弹和氢弹,只花了短短一段时间,罗布泊的上空就升起了蘑菇云;后来希望拥有人造卫星,科学家憋着劲狠干几年,卫星一颗颗冲上了天空;最近一些年,神州飞船进入太空,嫦娥卫星绕月飞行。这一切充分展示了中国科学家光彩照人的专业才华。

(3)然而,近年来,一些中国科学家似乎只对科研项目有热情,却少有兴趣参与公共事务,关注社会热点。原因很简单,科研项目都是有经费支撑的,有了科研成果,还可以获得各种奖励。而参与公共事务,关注社会热点,什么利益都没有。

(4)参与公共事务,关注社会热点与做科研项目风险程度也大不一样。做科研项目,取得了成果,利益丰厚;没有取得成果,也不会损失什么。而参与公共事务,关注社会热点呢,在事情真相未明之前,可能会挨网民的板砖;在真相大白之后,不挨网民骂了,却会遭到某些受损利益团体的打击报复。换句话说,一个科学家没有公共精神,他的生活也许风平浪静;一旦参与公共事务,关注社会热点,他的_日子就可能不再安定。然而,我们一些科学家恰恰忽视了一点:社会需要理性精神,一个科学家为了公众利益站出来说话,会对其他人群产生示范作用,一步步促成公民社会的成长。

(5)科学家以自己在某个专业领域的杰出才华作为谋生的手段,没有这种才华,他就没有资格享有科学家可以享受的一切;但科学家也是社会的一分子,有义务有责任参与公共事务,关注社会热点,使我们这个社会变得更加理性、更加善良、更加正义、更加温暖。【B】如果说,专业技能是科学家的一只翅膀的话,公共精神则是他们的另一只翅膀,缺少其中一只,就无法在岁月的深处翱翔。

(选自2010年11,月30日《联谊报》有删改).为什么近年来一些中国科学家少有兴趣参与公共事务,关注社会热点?请从两方面概括回答。(4分)

.结合上下文,说说第(1)段中加点词“竟然”蕴含着科协主席韩启德怎样的情感。(2分)

.A处画线句运用了举例论证,B处画线句运用了比喻论证,简析其作用。(4分)

.阅读下列材料:结合本文内容,对中国工程院院士钟南山的言行作出评价。(4分)

材料一:当“非典”肆虐之时,记者问病情的控制情况。有人说已经控制得很好,钟南山说了实话:根本没有得到控制。在一次会议上,钟南山对两例“非典”死亡病例的公认结论大胆质疑。会后,有朋友问他:“你就不怕判断失误吗?有一点点不妥,都会影响院士的声誉。”钟南山平静地说:“科学只能实事求是,不能明哲保身,否则受害的将是患者。”

材料二:2003年4月中国社会调查所的一项民意调查显示,在1200位受访民众当中,有89%认为钟南山是一位英雄。.

维护食品安全,应向美日学习"连坐制"

郑风田

"中国制造"的一个怪现象是,出口到国外的食品,安全度要比国内高出一截,虽然美国、日本等国对来自中国的食品设置的标准,比国内标准更高,但中国的农民与企业还是都达标了。为什么离产地更近的中国消费者却难以享受到更安全的食品呢?

双汇瘦肉精曝光后,大批记者赶赴双汇总部漯河,但当地政府却要求酒店报告记者行踪。地方政府为保本地税收,往往习惯于成为问题企业的保护伞,这恐怕是我国重大食品安全事件屡发的主要原因之一。所以不妨学习一下美日的"连坐制"。

山东青岛,当地有不少将水产品出口到美国的企业,这些企业都按美国要求,采用HACCP(被认为是控制食品安全和风味品质的最好最有效的一种管理体系)认证。如果有企业作假怎么办?政府部门讲"没人敢",原因是美国人实行"连坐制" --FDA(美国食品和药物管理局的简称)会不定期突然派人抽检,一旦发现作假,则当地被判为不可信任地区,所有同行业企业都被列入不信任名单,生产的产品美国都不要了。

山东菜区有不少出口日本的蔬菜生产基地,当年一个农民偷用剧毒农药,结果在日本海关被抽检出来,导致涉事公司所有出口日本的蔬菜都被拒,当地所有农民的菜都卖不出去了。

在如此严厉的连坐制度下,没有企业敢轻易作假,也没有渔户敢轻易使用违禁药品。平时大家相互监督--熟人社会相互监督效果比单纯依靠政府监管效果好很多,交流经验--不是交流作假的经验,而是学习怎么做才能达到标准要求。当地监管部门也特别尽力,不但平时认真抽检,还会对农民进行提高生产质量的培训。

每次食品安全出问题,总有监管部门以我国有2亿多小农户、几十万个小作坊、抽检率太低等借口来搪塞。但困局并非无解,我国也完全可以试试美国、日本的连坐式监管制度。这种连坐式的监管虽然"残忍",但针对目前我国食品供应乱局,只能采取阵痛式的监督方式。只有痛了,才能让地方政府真正尽力尽责,才能彻底解决我国食品安全问题。

(选自《东方早报》2011年4月1日,有删改)

| 1. |

.本文阐述的主要观点是什么? |

| 2. |

.从文中所写的事例看,实行"食品安全连坐制"有哪些好处?请简要概括。 |

| 3. |

.有同学认为山东的事例写了两个内容(一个关于水产品,一个关于蔬菜),这样没有必要,建议删去一个。你认为呢?为什么? |

| 4. |

.若在"食品安全连坐制"下,蒙牛的三聚氰胺事件对企业自身及该区域乳品行业将会造成怎样的影响和后果?请结合以下资料回答。 资料链接: |

阅读下面两篇文章,完成8—15题。

(一)

精神与肉体的抗衡

林锦

1.陈老走进房间,取下摇篮,用一条尼龙绳打了一个圆圈,套在天花板的钢钩上。他双手拉住尼龙绳,双脚一缩,身体腾了上去。这样上下试了几次,证明钢钩够牢固,才满意地把摇篮挂回去。

2.陈老走进厨房,在煤气炉前站住。他开了煤气炉的开关,火便着了。他关了,再开,开了,再关。一阵风从敞开着的玻璃窗吹进来,火熄了。他缩一缩鼻子,嗅到煤气的臭味。他打开煤气炉的门,把煤气瓶的开关掣扣紧。

3.陈老走进客厅,把头探出窗外,看见停车场的几辆车子,像几个不同颜色的纸箱,不禁把眼睛深深一闭。十八层楼,跌下去只有一个结果,跌进十八层地狱。他把头缩回来,张开眼睛,搜寻着有没有椅子、凳子一类可以垫脚的东西靠在窗口下。他把窗户关了,上锁。

4.陈老走进房间,拉开抽屉,拿出一瓶药丸,端详着。标签上说明,勿放置在小孩儿能触及的地方。药名是安眠药。他用力把瓶盖转紧,拉一把椅子,把药瓶放在衣橱的最高处。

5.陈老走进厨房,在碗柜旁拿了一瓶清洁剂。想起住在乡下的时候,隔壁的一个青年喝了杀虫剂,在地上打滚挣扎呼号呕吐的痛苦样子,他不禁打了一个冷战,连忙把清洁剂收在壁橱的最高层。

6.小宝睡的摇篮一定要稳固。万一摇篮掉下来,后果不堪设想。陈老就只有这么一个孙子。

7.小宝整天往厨房跑,小手爱抓东摸西,要是拧开煤气炉的开关,火又熄了,煤气不停地排出来,后果不堪设想。陈老就只有这么一个孙子。

8.小宝最好奇,如果爬上椅子、凳子,小脑袋往窗口一探,一失足倒栽下去,后果不堪设想。陈老就只有这么一个孙子。

9.小宝嘴最馋,要是把抽屉里的安眠药当糖吃,一口吞下几粒,后果不堪设想。陈老就只有这么一个孙子。

10.小宝最好玩,喜欢含一根吸管吹泡泡,万一把清洁剂当泡泡液,一口一口地吸进去,后果不堪设想。陈老就只有这么一个孙子。

11.

陈老试了摇篮,关了煤气瓶,锁了窗户,也把安眠药和清洁剂收在高处。这些都无法说服儿子,让小宝留下来。儿子的理由是不担心小宝的肉体受到伤害,只担心小宝的精神受到折磨。儿子决定把小宝带走,带到远远的西方去。

陈老的尸体被发现仰面朝天躺在公寓的楼下。查案人员发现一个很不寻常的现象:陈老的房里有煤气瓶一个、安眠药一瓶、清洁剂一瓶、尼龙绳一环,窗开着,窗口下靠墙的地方有椅子、凳子各一张。

陈老的死,是肉体受到伤害,还是精神受到折磨?

没有结论,判为悬案。

佚名译

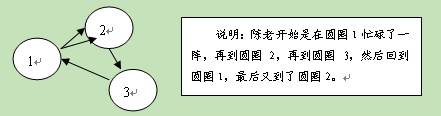

(选自《最好的小小说》(大全集),中国华侨出版社,2010年11月第1版).看了这篇小说后,有个细心的读者给陈老画了一幅“行踪图”:

⑴请你指出圆圈所指代的地方。

圆圈1:▲,圆圈2:▲, 圆圈3:▲。

⑵从上图中我们发现陈老活动的空间是不大的,但他做了很多事情,作者这样安排是为了表现什么呢/.第2部分画线句子有什么表达效果?

.第11部分 “陈老的尸体被发现仰面朝天躺在公寓的楼下”,陈老为什么会这样呢?请你写出合乎情境与主题的一种猜想,并陈述理由。(提示:“导读一”与“导读二”主题是一样的)

.你喜欢“导读一”还是“导读二”?请结合你的阅读体验说出理由。

阅读下面文字,完成1~4题。

①俗话说:"民以食为天。"近年来,我们的食品安全环境日趋严峻,随着毒奶粉、染色馒头等事件的不断出现,人们不禁要问,食品添加剂安全吗?

②食品添加剂是指经国家批准的,因防腐保鲜、提高加工工艺等需要而加入食品中的化学合成物或天然物质。我国《食品添加剂使用卫生标准》将其分为防腐剂、凝固剂、品质改良剂、增味剂、营养强化剂等22类1500多种。当人类的食品进入工业化生产之后,除了极少数的天然野生食品外,几乎没有什么是不含添加成分的。目前,近97%的食品中使用了各类添加剂。可以说,食品添加剂已成为现代食品工业生产中不可缺少的物质。

③食品添加剂对食品的防腐保鲜效果十分明显。根据食品安全要求,每克食品的细菌总数不能超过8万个。假如不用防腐剂,即使在0--4℃的低温环境中,肉制品保存到第五天,细菌总数也将超过每克10万个。而防腐剂能遏制肉制品中的肉毒梭状芽孢杆菌的大量繁殖,有效延长肉制品的保持期。

④食品添加剂不但能防腐保鲜,还能改善食品的外观和口味。食品的酸、甜、鲜通常不是食品天然拥有的口味,往往是由添加剂"调"出来的。食品的诱人口感,如面条有弹性,点心酥脆,大多也是添加剂的功劳。

⑤现在,人们又发现不少食品添加剂还具有防病抗病的功能。如腐乳红曲是由大米发酵而来的,能够降低血脂,它既是色素又是功能性添加剂;从甘草里面提取的甜味剂,能改善肝功能;从玉米芯里 面提取的木糖醇具有护肝、防龋齿的作用。除此以外,食品添加剂还能够调整食物的营养结构,如在面粉里面添加钙粉、维生素等,能使面粉的营养更加全面。

面提取的木糖醇具有护肝、防龋齿的作用。除此以外,食品添加剂还能够调整食物的营养结构,如在面粉里面添加钙粉、维生素等,能使面粉的营养更加全面。

⑥现代食品工业发展离不开食品添加剂,食品添加剂的使用也直接影响食品安全。例如,摄入过多的膨松剂或防腐剂,轻则会引起流口水、腹泻、心跳加快等症状,重则会对胃、肝、肾造成严重危害。为规范食品添加剂的使用,各 国都制定了严格的法律法规。如我国的食品卫生标准就明确规定,山梨酸钾可以作为食品防腐剂,但必须严格控制添加比例,它的许可添加量为0.5%以内。在美国,苯甲酸钠只允许在化妆品中使用,并且浓度必须在0.1%--0.2%范围内。世界卫生组织也规定了一个"ADI"值,即依照人体体重,一种无健康危害的食品添加剂的每日允许摄入量的估计值。例如:糖精钠的ADI值为5毫克/公斤,即糖精钠每日允许摄入量为每公斤体重5毫克。

国都制定了严格的法律法规。如我国的食品卫生标准就明确规定,山梨酸钾可以作为食品防腐剂,但必须严格控制添加比例,它的许可添加量为0.5%以内。在美国,苯甲酸钠只允许在化妆品中使用,并且浓度必须在0.1%--0.2%范围内。世界卫生组织也规定了一个"ADI"值,即依照人体体重,一种无健康危害的食品添加剂的每日允许摄入量的估计值。例如:糖精钠的ADI值为5毫克/公斤,即糖精钠每日允许摄入量为每公斤体重5毫克。

⑦必须指出的是,一直受到人们谴责的苏丹红、三聚氰胺等都不是食品添加剂,而是非法添加物。这样的非法添加物常见的还有块黄、硼酸、硫氰酸钠、蛋白精、酸性橙等。一般来说,不违规不超量不超范围的使用食品添加剂,食品是安全的。

(选自《科学画报》有删改)

【链接材料】

某食品配料表

| 1. |

食品添加剂在现代食品工业中有哪些功能?请简要概括。 |

| 2. |

联系上下文,请简要说说下面句子中加点词语的作用。 除了极少数的天然野生食品外,几乎没有什么是不含添加成分的。 |

| 3. |

作者在第③段中列举了一系列数字,请分析它们的作用。 |

| 4. |

阅读链接材料,请你根据本 |