为研究人工生态系统中大草履虫和栉毛虫间捕食关系的影响因素,设计两组实验:

实验一:在培养液中依次加入大草履虫和栉毛虫,得到种群数量变化曲线(见甲图);

实验二:在培养液中先加入沉渣作隐蔽场所,再同时加入大草履虫和栉毛虫,得到种群数量变化曲线(见乙图);据实验判断,正确的是

| A.沉渣对栉毛虫的种群数量变化无影响 |

| B.大草履虫以栉毛虫为食 |

| C.培养液为上述生态系统提供能量 |

| D.大草履虫的能量除用于自身代谢外,其余部分流入栉毛虫 |

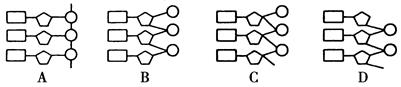

下图是四位同学制作的DNA分子结构模型,其中正确的是()

某DNA分子的一条链(A+G)/(T+C)=2,这种比例在其互补链和整个DNA分子中分别是()

A.都是2 B.0.5和2 C.0.5和1D.2和1

各种生物的遗传物质都是核酸。下列说法错误的是()

| A.微生物的遗传物质都是RNA | B.真核生物的遗传物质都是DNA |

| C.原核生物的遗传物质都是DNA | D.病毒的遗传物质是DNA或RNA |

1952年赫尔希和蔡斯用35S和32P分别标记T2噬菌体时,做法是()

| A.分别用35S和32P的人工培养基培养T2噬菌体 |

| B.分别将35S和32P注入鸡胚,再用T2噬菌体感染鸡胚 |

| C.分别用35S和32P的培养基培养细菌,再分别用上述细菌培养T2噬菌体 |

| D.分别用35S和32P的动物血清培养T2噬菌体 |

“肺炎双球菌的转化实验”证明了DNA是遗传物质,而蛋白质不是遗传物质。得出这一结论的关键是()

| A.用S型活细菌和加热杀死后的R型细菌分别对小白鼠进行注射,并形成对照 |

| B.用杀死的S型细菌与无毒的R型细菌混合后注射到小白鼠体内,测定小白鼠体液中抗体的含量 |

| C.从死亡小白鼠体内分离获得了S型细菌 |

| D.将S型细菌的各种因子分离并分别加入到各培养基中,培养R型细菌,观察是否发生变化 |