阅读下列材料,并回答问题。

材料一 “诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪

可一,而法度可明,民知所从矣。”

——《汉书·董仲舒传》 ⑴据材料一,董仲舒提出了怎样的主张?这一主张对我国后世思想领域的影响是什么?

⑴据材料一,董仲舒提出了怎样的主张?这一主张对我国后世思想领域的影响是什么?

材料二 “若必待取给孔子,则千古以前无孔子,终不得为人乎?”——李贽《焚书》

“咸以孔子之是非为是非,故未尝有是非耳。” ——李贽《藏书》

⑵据材料二,明朝的李贽对孔子的思想言论持什么看法?

材料三 “孔夫子之在中国,是权势者们捧起来的。……凡有企图获得权势的后人,就是

希望做官的人,都是读‘四书’和‘五经’,……孔子这人,其实是自从死了以

后,也总是当着权势者们的‘敲门砖’的差使的。”

——鲁迅《在现代中国的孔夫子》

⑶据材料三,汉代以后出现“以孔子之是非为是非”的现象,其原因何在?(2分)

⑷在今天,我们应该如何正确地对待以孔子思想为主的传统文化?

阅读材料,回答问题

材料一像印刷术、大炮、气球和麻醉术这些发明,中国人都比我们早。可是有一个区别,在欧洲,有一种发明,马上就生气勃勃地发展成为一种奇妙的东西, 而在中国却依然停滞在胚胎状态,无声无息。中国真是一个保存胎儿的酒精瓶。

——(法)雨果

(1)根据材料并结合所学知识分析中国成为“保存胎儿的酒精瓶”的原因。

材料二 1862年在北京成立的同文馆,1862、1863年在上海、广州成立的广方言馆。特别是1868年上海江南制造总局所设立的翻译馆,它们都是官办的编译西方科技书籍的机构。这些机构大都由外国人主持,一共有460多种西方科技著作被翻译成中文出版。……从洋务运动时期开始,中国不断派出留学生到西方国家学习科学技术。……1896年后,一些学者相继成立了“务农会”、“地学公会”、“舆算学会”、“地图学会”、“测量学会”等。……但真正意义上的科学研究还没有开始。

——许庆朴、张福记《近现代中国社会》

(2)根据材料二,指出中国近代前期科技发展的主要特点。

材料三二战后,日本先是大力发展实用技术,在积累了相当的经济余裕和技术经验后,逐步加强了基础研究。日本始终注重发挥民间企业的积极性。由民间企业唱“主角”,专门研究机构和大学唱“配角”。一些大型企业的科研经费均占其销售总额的7℅到10℅。日本主要引进“软”的技术专利和技术诀窍。从不盲目引进“硬”的成套设备。战后日本最大的技术引进项目,东丽公司的尼龙技术的引进费只相当于中国宝钢付给新日铁公司引进费用的1℅℅。

——《中西500年比较》

(3)依据材料三,概括日本战后发展科技的做法。

材料四 观察下列图片

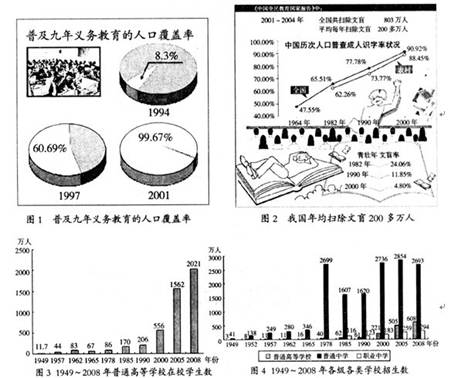

(2)根据材料四,概括改革开放以来,我国教育事业取得了哪些巨大成就?还存在着什么问题?

阅读下列材料,回答问题:

材料一 1924年,孙中山在《民族主义》演讲中说:“英俄两国现在生出了新思想,这个思想是有知识的学者提倡出来的,这是什么思想呢?是反对民族主义的思想。这种思想说民族主义的狭隘的,不是宽大的;简直的说,就是世界主义。现在的英国和以前的俄国、德国,与及中国现在提倡新文化的新青年,都赞成这种主义,反对民族主义……列宁为什么受世界列强的攻击呢?因为他敢说了一句话,他说世界上有两种人:一种是十二万万五千万人,一种是二万万五千万人;这十二万万五千万人,是受那二万万五千万人的压迫……我们要能够联合十二万万五千万人,就是提倡民族主义,自己先联合起来,推己及人,再把各弱小民族都联合起来,共同打破二万万五千万人,共同用公理去打破强权。强权打破以后,世界上没有野心家,到了那个时候,我们便可以讲世界主义。”

材料二冷战结束后,经济全球化迅速发展,“一些评论家则更进一步指出民族国家的时代可能将终结,也有其他一些人认为这个结论下得为时过早,因为民族国家的功能只不过是发生了某种变化而已”。

——《全球社会学》

(1)材料一中的“十二万万五千万人”和“二万万五千万人”分别指的是什么?(2分)

(2)概括材料一中孙中山关于民族主义与世界主义关系的观点。(2分)

(3)根据材料—,指出孙中山为什么在演讲中强调民族主义。(2分)

(4)根据材料—并结合所学知识,谈谈对材料二中的观点的认识。

阅读材料,回答问题

材料一:李世民设计的“管理结构”是一种“三权分立”的均衡结构。……宋代统治者是“重商主义”者,太祖赵匡胤曾经表示 ,应“多积金,市田宅以遗子孙,歌儿舞女以享天年”,至神宗时,居然令众“政事之先,理财为急”,朝廷的价值取向与16世纪的欧洲皇室相当类似。

——材料均摘自穆晓军著《财经简史——人类财经文明的演进和经验》

材料二:日本学者内藤虎次郎提出唐代是中世纪的结束,而宋代则是近世的开始。他认为隋唐时代开始,“人民从贵族手中得到解放”…… “唐代中叶开始,……改为两税制,人民从束缚在土地上的制度中得到自由解放”,“到了宋代经王安石的新法,人民拥有土地所有权的意义更加确实”;“另一方面,君主和人民中间等级的官吏亦改为选举”,“官吏从君主独裁时代的配合庶民方式变为容许机会均等”。经济亦有显著变化,唐宋之交为实物经济之终结,货币经济之开始。

——以上材料转引自李华瑞《20世纪中日“唐宋变革”观研究述评》

请回答:

(1)据材料一,运用政治、经济、文化方面的史实论证唐宋的“现代”大转型。

(2)依据材料二指出内藤虎次郎所说的“人民从贵族手中得到解放”的表现。

阅读材料,回答问题

材料一:原其始,大约起于缙绅之家,而婢妾效之,寝假而及于亲戚,以逮邻里,最后即便贩竖立肩挑之辈,虽然逐日营趁,生计艰难,而妻女亦皆绸缎金珠,不肯一着布素。

材料二:年来风谷之薄,大率起于苏州,波及松江……余生长青镇,独恨其俗尚奢,日用会社婚丧,皆以俭为耻。贫人负担之徒自不必言,妻必好饰,夜必饮酒……在北直隶宣化府隆庆州,士民竟以华服相夸耀,乡间妇女亦好为华饰。

材料三:山西虽处西北,“而奢靡风,乃比于东南,河南,山东,婚丧嫁娶这间,衣食宴会之际,不知检束……北京因为南方举子和达官商贾的云集,更是盛行南风。因而在社会上,人们饮爱南酒,食重南味,曲尚南曲,糖称南糖,衣着讲南式,园林效苏杭,书画文玩、娱乐戏剧、看花品茗,无一不以江南为尚。”——以上材料均摘自《中华文明史》

回答问题:

(1)上述三则材料反映了明清社会的什么现象?这种现象出现的原因。

(2)根据以上材料分析这种社会现象的特点。

阅读下列材料,回答问题。

材料一中国古代农业虽然取得了辉煌的成就,但它毕竟主要是在小农分散经营的条件下形成的……由于传统农具明清后没有继续得到改进,由于人口增加、人均占有耕地面积减少,由于经营规模的狭小和分散,劳动效率低下,这极大地限制了其他经济文化事业发展的广度和深度。另一方面,尽管中国古代很早就出现了合理利用自然资源、因地制宜全面发展农业生产的思想……但在封建制度和分散经营条件下,不可能更大规模合理利用经济资源协调发展。

——李根蟠《中国古代农业》

材料二明清时期手工业的兴盛突出反映在民间私营手工业迅速发展,取代官办工场、作坊,占据了主导地位。……在这种背景下,开始孕育出主要通过对运用生产技术和调配劳动力等环节加强管理来提高经济效益的新型地主经营;从手工场主、包买商中转化出类似西方资本主义劳动组合中的早期“资本家”。……据《明神宗实录》、乾隆《苏州府志》等文献记载,“明万历苏民无积聚,多以丝织为生。东北半城皆居机户,郡城之东皆习机业”。……表明自明中后期至鸦片战争前,已经进入产业革命和工业化的准备阶段并向工业文明发展的过渡阶段。

——曹大为《明清农耕文明的鼎盛及其在世界工业文明潮流中的殒落》

(1)根据材料一,概括指出中国古代农业生产的主要特点。

(2)根据材料二,概括指出明清时期我国手工业领域出现的新变化。

(3)根据材料三,概括说明近代中国在工业方面产生了怎样的新气象,并分析形成这一新气象的主要原因是什么。