(5分)小华学习做饭的过程中,经常加热油和水,她猜想油的比热容比水小.

(1)能够支持她这一猜想的事实是( )

| A.同样情况下,油升温比水快 | B.油能把食物炸黄,而水不能 |

| C.油能漂在水面上 | D.油比水难蒸发 |

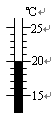

(2)为了验证猜想,小华向两个同样的烧杯里分别倒入____相同的水和油,并测量它们的初始温度.两温度计示数相同,如图所示,它们的初始温度为____℃.

(3)在同样条件下加热相同时间后,水的温度达到25℃,油的温度达到30℃,由此可得油的比热容为____J/(kg·℃) [水的比热容为4.2×103 J/(kg·℃)].

小宸利用一个电池组,两只电流表( 和 ),一个开关,一个阻值为 的定值电阻和若干导线,来测量未知电阻 的阻值,他设计好电路并正确操作,发现 、 的示数如图所示。

(1) 、 的示数 、 分别是多少?

(2)在你不确定电路设计的情况下,请判断电阻 可能的阻值为多少?

一辆汽车在 的牵引力作用下做匀速直线运动, 内行驶了 。求这个过程中:

(1)汽车的速度;

(2)汽车牵引力做的功;

(3)汽车牵引力做功的功率。

用电能驱动的电动汽车,方便了广大市民的绿色出行。某新型纯电动汽车说明书中有如下表格(g取 )

|

装备质量 |

电池总电能 |

电池输出电压 |

续航里程 |

|

850kg |

|

240V |

360km |

|

注意:电池电能剩余20%时必须立即充电 |

|||

请根据表格中的参数解答以下几个问题。计算过程中:车上仅有司机1人,车与人总质量以900kg计;实际可利用的电能以电池总电能的80%计;忽略动力以外的电能消耗。

(1)当汽车以 的速度匀速行驶时,阻力刚好是车与人总重的0.02倍,那么此时的阻力是多少N?

(2)请通过计算判断,电池可利用的电能是否能让汽车以 的速度匀速完成续航里程?

(3)如果汽车匀速行驶时的阻力始终与速度的平方成正比,那么汽车以刚好能匀速完成续航里程的速度行驶时,电池的输出电流是多少A?

用天然气灶烧水时,把质量为 、初温为20℃的水,加热到70℃,此过程中天然气完全燃烧放出的热量为 。已知水的比热容为 。求:

(1)水吸收的热量是多少J?

(2)天然气灶烧水时的热效率是多少?

汽车已进入千家万户。在综合实践活动中,合作小组的同学们对小亮家的汽车中有关物理学的知识进行了专项研究,请你帮助他们完成以下两方面的实践活动。

实践活动一:设计制作汽车加热坐垫

同学们想利用车上提供的电压为 的电源,设计具有加热和保温两挡功能的汽车座椅加热坐垫。他们在网上购买了两个阻值为 的加热电阻片,若干导线和开关。

(1)请你帮助他们设计电路;

(2)求自制加热坐垫的加热和保温功率。

实践活动二:研究汽车中的动力学

(1)如图甲所示,是小亮家汽车的动力系统。该汽车发动机实质是汽油机,它把燃料燃烧产生的内能转化为_____能,再通过传动机构,将动力传给车轮,使汽车行驶。

(2)请在图乙中画出汽车在水平地面上静止时受力的示意图。

(3)汽车整车质量约为 ,静止时车轮与地面的总接触面积约为 ,求汽车静止时对水平地面的压强。( 取 )

(4)如图丙所示,是合作小组的同学们利用频闪摄影技术研究汽车的运动状态时,相机每隔 曝光一次,拍摄到的汽车在平直公路上行驶的频闪照片。若车身长 ,求拍摄过程中汽车的行驶速度。

(5)查阅资料可知,汽车行驶时所受阻力约为车重的 倍,求拍摄过程中汽车发动机的输出功率。