在“测定金属丝的电阻率”的实验中,某组同学进行了如下测量:

(1)用毫米刻度尺测量接人电路中的被测金属丝的 有效长度。测量3次,求出其平均值l。其中一次测量结果如图所示,金属丝的另一端与刻度尺的零刻线对齐,图中读数为 cm。用螺旋测微器测量金属丝的直径,选不同的位置测量3次,求出其平均值d;

(2)采用右图所示的电路测量金属丝的电阻,图中A、B之间为待测金属丝。电压表的读数用U表示,电流表的读数用I表示。电阻的测量值比真实值 (填“偏大”或“偏小”);

(3)由公式ρ= 计算出金属丝的电阻率(用直接测量的物理量表示)。

如图所示是“研究电磁感应现象”的实验装置:

(1)请你用实线作为导线将实物图连接完整;

(2)如果在闭合电键时发现灵敏电流计的指针向右偏了一下,那么合上电键后,将线圈A中的铁芯迅速抽出,则电流计指针会______(“向右偏”或“向左偏”);

在“测定电池的电动势和内阻”的实验中,

(1)完成本实验中的实物图连接

(2)在上图的电路中,为避免烧坏电表,闭合开关前,滑动变阻器的滑动触头应置于_______端(填“A”或“B”).

(3)上图是根据实验数据作出的U-I图象,由图可知,电源的电动势E=___V,内阻r=____Ω。

有一只灵敏电流表的满偏电流Ig=500μA,内阻Rg=1000Ω,

(1)若把它改装成量程为1mA的毫安表,应(串联或并联)Ω的电阻;

(2)若将这只灵敏电流表改装为量程10V的电压表,应(串联或并联)Ω的电阻

用多用电表欧姆挡测电阻,有许多注意事项,下列说法中哪些是正确的( )

| A.测量前必须调零,而且每测一次电阻都要重新调零 |

| B.每次换挡后必须电阻调零 |

| C.测量某电阻时,若欧姆表指针偏转角度很小,应换倍率较小的电阻挡调零后再测 |

| D.两个表笔要与待测电阻接触良好才能测得较准确,为此,应当用两个手分别将两个表笔与电阻两端紧紧捏在一起 |

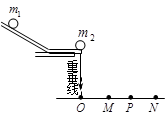

如图所示为“验证碰撞中的动量守恒”的实验装置。

(1)下列说法符合本实验要求的是。

| A.入射球比靶球质量大或者小均可 | B.每次入射球必须从同一高度由静止释放 |

| C.安装轨道时末端切线必须水平 | D.实验中需要测量轨道末端离地面的高度 |

(2)实验中记录了轨道末端在记录纸上的竖直投影为O点,经多次释放入射球,在记录纸上找到了两球的平均落点位置M、P、N,并测得它们到O点的距离分别为 、

、 和

和 。已知入射球的质量为

。已知入射球的质量为 ,靶球的质量为

,靶球的质量为 ,只要验证等式成立,即可认为碰撞中的动量守恒。

,只要验证等式成立,即可认为碰撞中的动量守恒。

(3)满足(2)的情况下,若满足等式成立,即可认为碰撞为弹性碰撞。(仅用 、

、 和

和 表示)

表示)