根据材料,结合所学知识,回答下列问题。

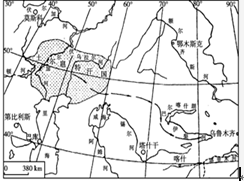

一位西方史学家说,土尔扈特人回归的悲壮之举,“是值得我们传诵的一篇伟大的叙事史诗”。1629年 漠西蒙古土尔扈特部首领和鄂尔勒克率部徙牧伏尔加河。 1632年 俄国政府派使者前往土尔扈特部活动。1644年 和鄂尔勒克返回准噶尔参加东西蒙古各部王公会盟,制定《蒙古一卫拉特法典》,该法典成为各部蒙古共同遵守的根本大法。1644年 土尔扈特部与俄国军队发生冲突,伤亡惨重,和鄂尔勒克阵亡。1645年 俄国要求土尔扈特部臣服,遭到拒绝。双方商定土尔扈特游牧区域。此后十余年间,土尔扈特汗国逐渐形成。1655年 土尔扈特汗国与俄国谈判,同意听命于俄国沙皇。1657年 土尔扈特向清朝“贡驼马二百余”。1672年 俄国指令土尔扈特汗国派兵参加克里木战争。此后数十年间,俄国多次向土尔扈特征兵。1696年 土尔扈特汗国阿玉奇汗派人向清朝入贡,庆贺清军击败噶尔丹。1712年 土尔扈特汗国使团抵达北京,康熙帝派遣使团出访土尔扈特,途中为俄国所阻。1714年 清朝使团抵达土尔扈特汗国。阿玉奇表示“满洲、蒙古,大率相类,想起初必系同源”;蒙古“衣服帽式,略与中国同,其俄罗斯乃衣服、语言不同之国,难以相比”。1731年 雍正帝派使团抵达土尔扈特汗国。1756年 土尔扈特汗国使团到热河行宫觐见乾隆帝。1765年 土尔扈特汗国渥巴锡汗抗议俄国人对土尔扈特的侵扰和掠夺。1770年 俄国征调土尔扈特汗国2万余人参加对土耳其的战争。秋,渥巴锡从前线归来,秘密召开会议,决定东归祖国。1771年 1月17日,渥巴锡率领近17万人踏上东归征程。2月7日,沙皇命令堵截东归的土尔扈特人。7月8日,土尔扈特前锋抵达伊犁河流域。16日,清军总管会见渥巴锡等人。此时东归的土尔扈特部仅乘6万余人。10月15日,渥巴锡在木兰围场觐见乾隆帝。10月27日,乾隆帝立《土尔扈特全部归顺记》和《优恤土尔扈特众记》两碑,以资纪念。右图为土尔扈特回归路线示意图。

(1)土尔扈特汗国和伊犁河谷地都属于温带大陆性气候,但水草丰美,适合游牧业的发展。分别说明两地水资源丰富的原因。

(2)土尔扈特于1771年1月17日踏上东归征程,7月8日前锋抵达伊犁河流域。在回归途中历经艰辛,其中来自自然的威胁主要有哪些?

图l6为“墨西哥湾和加勒比海地区略图”。读图回答问题。

(1)两海域具有世界意义的海洋资源是__________ 。(1分)

(2)影响两海域开发利用该海洋资源的自然灾害主要有______ 、 _______ 。(2分)

(3)两海域在开发利用该海洋资源的过程中,易引发的主要环境问题是 ▲ ,其主要原因有 __________ 、 ___________ 。(3分)

(4)上述海洋环境问题产生的危害有 _________ 、_______ ,防治的对策有 _______________ 、 __________________ 。(4分)

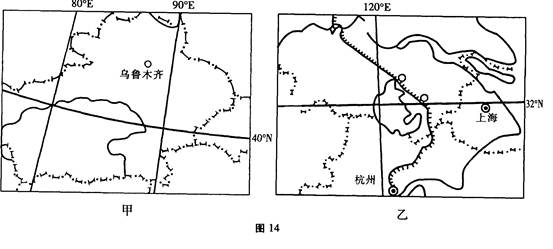

图l5为“我国某省部分区域示意图”。读图回答问题。

(1)该区域古长城受损毁的主要自然原因有_________ 。(2分)

(2)简述该区域经济发展滞后的主要原因 __________ 。(4分)

(3)该区域经济发展中面临的主要生态环境问题是________,解决的措施主要有______ 。(6分)

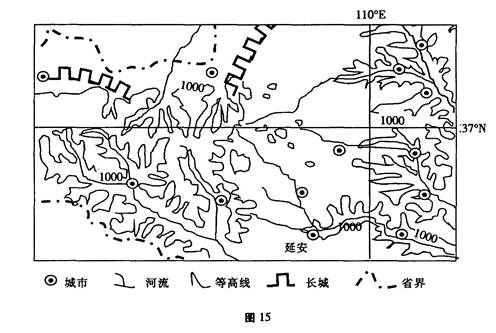

图l4为我国甲、乙两区域示意图”。读图回答问题。

(1)两区域各自的优势自然资源有:甲_________ 、乙_____________ 。(4分)

(2)两区域发展工业相同的优势区位条件有____________ 。(4分)

(3)为发挥区域资源优势,甲、乙两区域可进行合作互补的内容主要有___________ 。(5分)

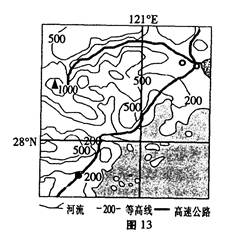

图l3为“某区域示意图”,读图回答问题。

(1)简述图示区域自然地理特征。 (4分)

(2)该区域种植柑橘的不利条件有_______________。(3分)

(3)该区域交通和农业技术条件的改变,对柑橘生产的影响有____________。(3分)

(4)为实现区域农业可持续发展,你认为该地可发展的产业有 ___________。(5分)

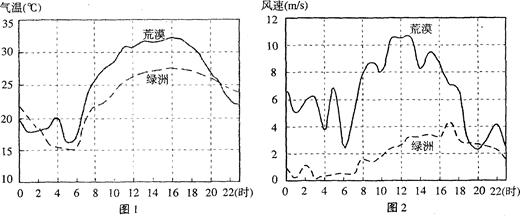

图1、图2分别记录了我国西北某地绿洲和邻近荒漠某年6月1日(晴天)近地面层大气温度和水平风速日变化状况。读图计算并回答问题。

(1)6月1日绿洲的气温日较差约___℃,荒漠的气温日较差约 ____ ℃。

(2)与荒漠相比,绿洲全天风速较 ________ ,风速日变化幅度较_______ 。

(3)22时,绿洲的气温比荒漠 ______,风速比荒漠 ________ 。白天(6时至18时),绿洲的气温比荒漠 ________ ,风速比荒漠 _________ 。

(4)上述现象表明,绿洲植被可以 _____ 气温日变化幅度,还可以 __________ 风速。由此可见,绿洲能够在一定程度上抑制邻近荒漠的侵袭。

(5)土地荒漠化是制约当地农牧业发展的主要因素,试从自然和人为因素两方面分析该地区出现土地荒漠化的原因。

(6)为了遏制沙漠化的趋势,有人认为栽种草和灌木比栽种乔木更好,试分析其自然原因。