阅读下列材料,回答问题。

材料一 第36条每一个真诚悔改的基督徒,即令没有赎罪券,也同样可以得到赦罪或免罪。

……

第86条教皇是一切富人中的最富有者,为什么不用他自己的钱来建造圣彼得教堂,而必须花费可怜的信徒们的钱呢?

——《九十五条论纲》

材料二 人们只有通过信仰,而不是其他任何手段,才能回报上帝。

——马丁·路德

……通过永恒的、不变的意图,上帝始终决定着谁可以被拯救,谁将被毁灭。

——约翰·加尔文

(1)根据材料一,说出马丁·路德发表《九十五条论纲》的出发点。指出这一论纲在宗教改革中的地位。

(2)比较材料二中马丁·路德与加尔文主张的共同之处。结合所学知识,评述他们的共同主张在欧洲历史上产生的积极作用。

亚洲各国在二战后经济发展经过了三次高潮:五六十年代日本崛起,七十年代亚洲四小龙经济腾飞,80年代以来,中国、东盟掀起经济发展巨浪。但后来,部分国家又遇到一些问题。阅读材料,完成问题。

材料一日本银行的《经济统计月报》显示,在1984年到1989年间,银行对房地产业的贷款年平均增长率为19.9,远远超出了同一时期贷款年平均增长率的9.2%;同时对房地产融资余额也从1984年的17万亿日元增加到1989年的43万亿日元。

在1985年到1989年间,日本企业的资金需求为61.7万亿日元,而同期却筹措了233.1万亿日元,其中有171.4万亿日元用于非生产性支出。也就是说日本企业筹措到了实际生产需求的近4倍资金,其中有近75%被用于股票或土地投资等。

随着日本出口迅猛增长,日美经济摩擦加剧,1985年9月共同签署了“广场协议”,日本承诺日元升值和改变经济结构。由于日元持续升值,成本增加,出口锐减,日本经济陷入长期萧条。

(1)依据材料,概括日本经济陷入长期萧条的原因。

材料二观察下面三幅图片,结合所学知识回答问题。

(2)二战结束后,亚洲经济发展面临着什么机遇?

(3)上述三国的经济发展各自呈现出什么样的特色?

(4)在发展经济的过程中,三国又面临着什么问题?

材料一:自1789年以来,每逢总统就职典礼的全国性日子,人们都要赋予为合众国作出奉献以新的意义。在华盛顿就职时,人民的任务是……。在林肯就职时,人民的任务是……。今天,人民的任务是……。8年前,当这个共和国的生命似乎由命中注定的恐惧而停止时,我们已采取了行动。我们迅速、大胆、果断地采取了行动。后来的这若干年一直是生机勃勃的年代——是这个民主国家的人民获得丰收的年代。因为这些年给我们带来了更大的安全,而且我希望,也带来了更好的认识,即生活的理想是用物质以外的东西来衡量的。对我们的现在和未来而言,一个民主国家的这段经历是最重要的:它成功地度过了国内危机;它抛弃了许多邪恶的东西;它根据持久的路线建立了新的结构,而通过所有这些,

它坚持了民主的实际。

——罗斯福总统第三任总统就职演说(1941年1月20日)

材料二:经济全球化经过调整后,以空前的速度和规模持续深入发展,……广大发展中国家经济进入较快增长期,在国际贸易、国际投资和国际分工体系中地位得到加强,对世界经济影响力进一步增大,改变了世界经济的增长格局。发展中国家经济总量占全球的20%左右,

对世界经济增长的贡献率上升到30%。

——《当前国际经济形势的特点》

(3)结合材料和所学知识回答,华盛顿、林肯、罗斯福(第一次)、奥巴马就任总统职务时,

他们面临的“人民的任务”各是什么?

(4)社会主义建设新时期,中国面对经济全球化所采取的战略举措有哪些?

阅读下列材料,回答问题。

材料一“保民而王,莫之能御也。”“施仁政于民,省刑罚,薄税敛。”“明君制民之产(保证农民拥有一定的耕地),必使仰足以事父母,俯足以畜妻子,乐岁终身饱,凶年免于死亡……五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣。鸡豚狗彘之畜……七十者可以食肉矣。百亩之田,勿夺其时,八口之家可以无饥矣。”

——孟子

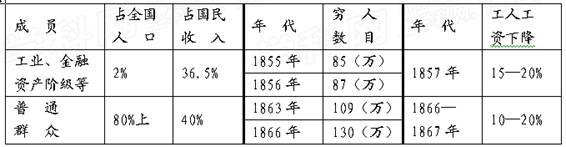

材料二 19世纪中叶英国社会状况(部分)一览表

——吴于廑主编《世界近代史》

材料三 19世纪末20世纪初,主要资本主义国家在社会领域进行了多方面调整。如英国1909年颁布的一项法案授权成立工资管理处,负责确定“流汗行业”工人的最低工资;另一项法案授权成立一个行业管理局,为失业者提供就业信息;1911年提出国家保险法案,对失去健康和生病者提供了保险。法国1892年的法律为所有工人确定了最大限度的工作时间10小时 ;1893年的法律为工人繁荣安全和健康作了充分的规定,同时还保障工人及其家属的免费医疗。德国也先后颁布了“疾病保险法”、“意外工伤保险法案”、“老年及残疾保险法”,保障工人权益。

;1893年的法律为工人繁荣安全和健康作了充分的规定,同时还保障工人及其家属的免费医疗。德国也先后颁布了“疾病保险法”、“意外工伤保险法案”、“老年及残疾保险法”,保障工人权益。

——吴于廑主编《世界史·近代史》

材料四似乎欧美各国应该家给人足,乐享幸福……然而试看各国的现象……富者极少,贫者极多……所以倡民生主义,就是因贫富不均……闻得有人说,民生主义是……夺富人之田为己有;这是他未知其中道理,随口说去,不必管他……兄弟所最信的是定地价法……

——孙中山《三民主义与中国》

材料五“新加坡经验”的缔造者李光耀曾留学英国,所谓“新加坡经验”的源头在英国。李光耀从英国学到了三样东西。他对这些西方经验做了东方式的改造。第一,法治精神。李光耀在英国学习法律,接受了西方的法治思想。他的严刑峻法的社会管理模式使新加坡长期保持了社会的稳定和政府的廉洁。与众多发展中国家的涣散和“失败”相比,新加坡是相当安定和安逸的。当然,这种模式中也存在一些有争议的因素,大至对公民权利的限制,小至颇具特色的新加坡鞭刑。第二,费边主义。费边主义弃革命而取渐进式变革道路,英国是一个300多年没有发生革命的国冢。李光耀赞同平和的改良,曾经对新加坡主张“革命”的“左派”采取了严厉的压制政策。第三,社会主义理想。李光耀信仰“老式的社会主义”,即给予公民平等的机会来显示他们的才能和为自己获得财富。为实现这个目标,李光耀在新加坡推行强政府施政模式和集体主义的“亚洲价值观”。在一些西方学者眼中,新加坡展现的是一种“非个人主义的资本主义”。

——《新京报》

请回答:

(1)根据材料一,归纳指出孟子提出了怎样的为政思想和具体的为政措施?(8分)

(2)根据材料三,概括说明19世纪末20世纪初欧洲主要资本主义国家在社会领域内所采取的措施。(6分)根据材料二并结合所学知识,指出这些措施对各国社会发展产生的有利影响。(4分)

(3)结合材料二、四,回答孙中山提出民生主义的原因。(2分) 孙中山最信的“定地价法”的具体含义是什么?(4分)如何评价这一定地价之法?(4分)

(4)根据材料五并联系所学知识,谈谈你对“新加坡经验”值得肯定的施政措施的看法。(4分)

阅读下列材料

材料一

| 《五条誓文》 一.广兴会议,万机决于公论; 二.上下一心,大展经纶; 三.官武一体以至庶民,各遂其志,务使人心不倦; 四.破例来之陋习,基于天地之公道; 五.求知识于世界,大力振兴皇基。 |

|

| 1868年日本天皇颁布《五条誓文》 |

材料二“观大地诸国,皆以变法而强,守旧而亡。然则守旧开放之效,已断可睹矣。以皇上之明,观万国之势,能变则全,不变则亡,全变则强,小变仍亡。”“臣故请皇上以俄大彼得之心为心法,以日本明治之政为政法也。”

——康有为《应诏统筹全局折》

材料三现代化是人类社会的一次转型,是文明方式的一次转换。现代化用工业生产力取代农业生产力,在此基础上引发了社会的整体变动,从而实现从农业文明向工业文明的转变。

——钱乘旦《世界现代化进程》

请回答:

(1)材料一、二分别反映了什么重大历史事件?

(2)据材料并结合所学知识分析材料一、二所述历史事件之间的联系。

(3)改革必然会触动旧制度和一些特权者的既得利益,使改革充满阻力。上述两个改革都遇到这个难题。请运用你所学知识谈谈中日两国改革者在改革前是如何处理这个难题的?

(4)依据材料三,概括“现代化”的基本含义。(不得摘抄原文)(2分)依据所学知识回答,日本在现代化过程中的主要特点是什么?(2分)

阅读下列材料

材料一仁宗之世,契丹增币,夏国增赐,养兵西陲,费累百万。

——《宋史》

材料二王安石“以诗赋记诵求天下之士,而无学校养成之法;以科名资格叙朝廷之位,而无官司课试之方。监司无监察之人,守将非选择之吏,转徙之亟,既难于考绩,而游谈之众,因得以乱真。……农民坏于差役,……又不为之设官,以修其水土之利。兵士杂于疲老,而未尝申敕训练,又不为之择将而久其疆场之权。……其于理财,大抵无法。故虽俭约而民不富,虽勤忧而国不强。”

——《续资治通鉴》卷六十六

材料三 安石曰:“变风俗,立法度,最方今之所急也。”上以为然。……据家赀高下,各令出钱雇人充役……以东、西、南、北各千步,当四十一顷六十六亩一百六十步为一方,岁以九月,令、佐分地计量,验地土肥瘠,定其色号,分为五等,以地之等,均定税数。

——《宋史·王安石传》

材料四王安石认为:国用不足,由未得善理财之人耳,善理财者,民不加赋而国用足。司马光认为:天下安有此理?天地所生财货百物,不在民,则在官,彼设法争民,其害乃甚于加赋。

——《续资治通鉴》卷六十六

请回答:

(1)材料一反映了什么历史现象?出现这种现象的根源是什么?

(2)结合材料二及所学知识回答,王安石为改变这些现状采取了哪些措施?

(3)材料三涉及王安石变法的法令是?从关注民生的角度分析推行这些措施的目的。

(4)你对材料四中王安石、司马光的理财之道的认识有何看法?