新华社消息,我国平均每年有20个天然湖泊消亡。统计表明,湖北省五十年代共有湖泊1052个,有“千湖之省”的美誉,而目前只剩783个。昔日“八百里洞庭湖”水面缩小四成,由我国第一大淡水湖退居成第二。西部一批烟波浩淼的大湖相继消亡,湖水逐渐向盐湖、干盐湖方向发展,除闻名中外的罗布泊外,东西居延海、艾丁湖(海拔-155m)已是一片荒漠。有关专家说,湖泊环境的日益恶化,已造成水灾频发,成为经济可持续发展的制约性因素。据此完成下列各题。使“八百里洞庭湖”退居成我国第二大淡水湖的主要原因是

①围湖造田②水土流失严重③蒸发和下渗④引水灌溉

| A.①② | B.②③ | C.②④ | D.①④ |

湖泊环境恶化后,造成“水灾频发”的原因是

| A.湖泊水对河水的补给量减少 | B.湖泊的调蓄功能降低 |

| C.水土流失加剧 | D.水资源减少 |

西部地区盐湖、干盐湖逐年增多的主要原因是

| A.引水灌溉,蒸发、下渗量大 | B.冰雪融水量不足 |

| C.气候恶化,年降水量减少 | D.围湖造田 |

1998年长江汛期流量比1954年小,而中游水位却比1954年高。其主要人为原因是

①降水集中、所有支流同时来水 ②上游滥砍滥伐森林,中游泥沙沉积加剧

③围湖造田,湖面缩小,调蓄能力减弱 ④江堤年久失修,沿途挖沙失控

| A.①② | B.②③ | C.③④ | D.②④ |

下图为我国某河流的年径流量变化示意图。读图,回答下列各题。

该河流最有可能位于

| A.亚热带季风区 | B.我国西北地区 |

| C.高寒地带 | D.温带季风区 |

该河流最有可能是

| A.珠江 | B.塔里木河 | C.松花江 | D.淮河 |

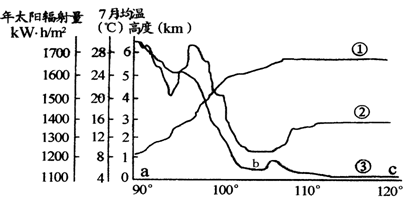

读下图“我国沿30°N几种地理参数随经度的变化趋势示意图”。回答下列各题。

图中三条曲线代表的地理事物分别是

| A.①年太阳辐射量 ②7月均温 ③地势 |

| B.①地势②7月均温 ③年太阳辐射量 |

| C.①7月均温 ②年太阳辐射量 ③地势 |

| D.①年太阳辐射量 ②地势 ③7月均温 |

②曲线在b处数值很低的主要原因是

| A.地势高,气温低 | B.云量多,反射强 |

| C.距海近,水汽多 | D.纬度低,对流旺 |

我国外流区域和内流区域的河流,丰水期都在夏季,其主要原因是

| A.受气温的影响,夏季全国普遍高 |

| B.受季风影响,全国大部分地区雨热同期 |

| C.全国大多地区降水集中于夏季 |

| D.东部季风区受夏季风影响,西部受夏季高温的影响 |

下图表示某产业部门从20世纪60年代至90年代的布局变化(图中箭头表示该产业部门的转移方向)。回答下列各题。

该产业部门属于

| A.技术密集型产业 | B.劳动密集型产业 |

| C.资金密集型产业 | D.资源密集型产业 |

这种产业转移的原因是

| A.该产业向生产条件比较优越的国家转移 |

| B.①国家出现经济衰退 |

| C.②③④地区经济发展超过①国家 |

| D.占领更多国家的市场,扩大产品出口 |

有关①②③④地区的国家今后产业发展的叙述,正确的是

| A.①地区的国家重点发展资金密集型产业 |

| B.②地区的国家侧重发展以信息产业为核心的知识密集型产业 |

| C.③地区的国家成为①②地区的国家研制产品的加工装配地 |

| D.④地区的国家可建立多层次多样化的产业结构 |

读下图,回答下列各题。

图中①和②处发展农业生产的主要制约因素分别是

| A.地形、水源 | B.水源、气温 |

| C.水源、光照 | D.土壤、地形 |

图中②所在的省区,丰富的可再生新能源主要有

| A.太阳能、生物能 | B.风能、石油 |

| C.太阳能、地热能 | D.地热能、天然气 |

图中③所示山区是我国第二大林区,但树种却比东北第一大林区丰富,其主要原因是③所示山区

| A.年降水量大、气温高 | B.光照和热量条件好 |

| C.纬度低、海拔高 | D.土壤肥沃、水源充足 |

图中④处所示地形单元的农业生产类型和重要农产品组合正确的是

| A.河谷灌溉农业——小麦 | B.绿洲灌溉农业——棉花 |

| C.温带草原畜牧业——细毛羊 | D.山地畜牧业——滩羊 |