分析甲、乙两国的人口年龄结构示意图,回答问题。

(1)甲、乙两国中,人口老龄化严重的是________国,理由是________________。

(2)甲、乙两国中,近年来人口净增数量较大的是________国;人口出现负增长的是________国;具有经济发达国家人口年龄结构特点的是________国。

(3)两国针对面临的人口问题应分别采取怎样的人口政策?

环境保护

比较说出京津冀超标严重的主要污染物并推断超标最严重的季节,并提出三地提高PM2.5达标率的有效措施。

自然灾害与防治

每年4-6月,我国新疆阿勒泰地区的河流常常发生洪水灾害,其特征为‚一日一汛‛,即白天河流流量很大,夜晚则洪峰消退。

分析该地区此时节洪灾特征的形成原因。

旅游地理

近年来,以家庭团体游占据主导的自驾游已成小长假主流。各大旅游景区游人如织,高速公路拥堵不堪,重点旅游区频频出现‚井喷‛现象。图示为2015年国庆期间高速拥堵和故宫旅游照片。

依据材料分析近年来自驾游火热的原因。并指出景区应采取的应对措施。

阅读图文资料,完成下列各题。

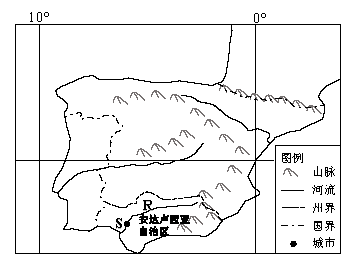

材料一瓜达尔基维尔河(R河)是西班牙南部主要河流,为西班牙的第三长河,全长657千米,是西班牙境内唯一可以通航的大河(现在的通航段只到塞维利亚)。下图为伊比利亚半岛示意图。

材料二西班牙安达卢西亚自治区是享誉世界的‚雪莉酒‛出产地。其首府塞维利亚(S地),人口约200万,是南部第一大城市和商业中心,也是西班牙唯一拥有内河港口的城市。附近谷地农牧业较发达,盛产谷物、葡萄、油橄榄、棉花、烟草和羊。塞维利亚的主要工业有造船、飞机和机械制造,以及电器、石化和棉毛纺织、卷烟与食品加工等。地理大发现时期,西班牙的船队从新大陆运来大批黄金、白银,经过塞维利亚(古称巴罗斯港)转运往欧洲各地。

(1)简述安达卢西亚自治区地理位置的特殊性。

(2)分析塞维利亚作为商业中心的有利条件。(

(3)西班牙是全球清洁能源使用的典范。列举其广泛使用的三种清洁能源并说明理由。

阅读图文资料,完成下列各题。

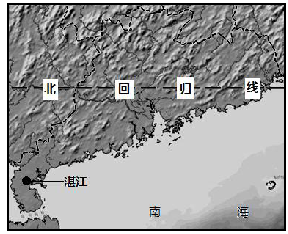

材料一滩涂一般指沿海滩涂,是沿海平均高潮线以下低潮线以上的潮浸地带。围垦是指在滩涂将涨落潮位差大的地段筑堤拦海,防止潮汐浸渍并将堤内海水排出,造成土地,用于农业生产的工程。围垦后的滩涂都是盐碱地,改造成耕地,需要大量的淡水经过多年冲洗才可用于种植。研究发现,围堰合拢10年后,堤外新淤面积相当于原来的围垦面积。广东滩涂主要分布在港口众多的南部沿海地区和岛屿,下图为‚广东地形图‛。

材料二 1986年广东湛江果农陈日胜偶然在虎头坡海滩上发现一株奇异稻种。经过多年试种,稻子可以迎着海潮生长,这就是‚海水稻‛——依靠海水的养料就可生长,但单产较低。长势最旺的海水稻株高超过1.7米,涨了大潮,‚海水稻‛仅露出几丛叶尖;退潮后,稻子依然生机一片。虎头坡海边盐碱田经过5年的海水稻种植,已能种植花生和普通水稻。研究表明,海水稻基因独特,海水稻可能是进化早期的一个水稻变种。

(1)指出广东省沿海地区地势特点,并分析其多为盐碱地的原因。

(2)说明围垦给地理环境带来的不利影响。

(3)推测“海水稻”的独特习性并评价发展“海水稻”生产的积极意义。