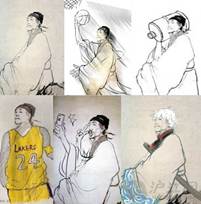

关于“杜甫很忙”的主题阅读

一幅普通的语文课本插图,最近被网友涂鸦成“杜甫很忙”系列,让诗圣杜甫瞬间成了“微博红人”。对此,各方褒贬不一。

(1)上初二的小姑娘韦果说:“在学习累了的时候,我们班上的同学都会‘修改’课本上的插图,还会在课间互相交流、比赛。除了杜甫,课本里李白、白居易、李清照的插图,还有历史课本里的帝王画像都成为同学们的素材。班里一位学美术的同学已经成为大家的偶像,他画的插图好玩又有创意,大家都爱看。”

(2)网友“李金磊”则煞有介事地写了一封信给杜甫,向其解释了恶搞他的原因:“您不知道,准备高考的日子是非常痛苦的,是非常难熬的,所有人都压力非常大,这时,人们会通过涂鸦来发泄情绪,以此缓解压力——”

(3)以一个普通人的身份出发,你若是见到自己的照片被集体恶搞,你还能仰天大笑,赞曰:妙哉妙哉?若是见到自己的父母祖先的照片被涂鸦,你不会觉得愤愤然吗?杜甫作为一个伟大的诗人,自己一世忧国忧民,最后却落得这般凄惨,如何不教人伤感?

(4)在语文教师邹良看来,出现这种现象,说明今后要加强对传统文化的教育,让学生学会尊重文化、尊重他人,引导他们正确认知真善美。

(5)西安市教育学会会长许建国说,从表面上看,虽然这只是学生随意涂鸦,把插画重新画了一下,但其中一些恶搞,甚至是丑化杜甫形象的图片,折射出校园道德教育的缺失。

(6)河南省诗歌协会会长马新朝说,杜甫精神是我们民族的精神之光,如果是有人恶搞杜甫,恶意丑化杜甫形象,说明他是无知的、浅薄的、低俗的。恶搞文化、穿越文化不能没有民族底线,不能没有精神之光。

(7)探析“重塑杜甫”何以成势?有些要素注定不可忽视:其一,它承载了一代人对求学岁月的回忆,“涂鸦行为”以及“涂鸦作品”,可视作唤醒尘封岁月的刺激符号;其二,它流露出一股“去严肃化”倾向,联想到“语文教育”一贯的生硬、刻板印象,周期性的“反智”与宣泄实难避免。那种穿越历史的思维跳跃,只是让古代的诗人戴上了现代的面具,让诗人的凄苦形象换作了今人的喜感想象。没有对杜甫人文情怀的否定,没有对杜甫诗作精神的颠覆,网友们集体给沉寂了千年的杜甫形象升级换代,或许是课堂上思想走神后的天马行空,或许是网络间娱乐无极限的超然发挥,都不能将其视作蓄意的亵渎和对古人的不敬,以至于因为恶搞而会扰乱杜甫千年的精神安宁。

假如你是“百度知道”的编辑,请你综合以上信息和图片所示,写一则“杜甫很忙”的条目概要,以便简要地向网友介绍该信息。(字数在100字左右)

根据前三条内容,学生和网友认为“杜甫很忙”的产生,有哪几方面的原因?请加以简要概括,分点说明。

根据后四条内容,语文教师和专家、学者们认为“杜甫很忙”现象,反映了哪些深层次的问题?请加以概括,并请以自己的理解和例子提出自己赞成或反对的理由。

阅读下面短文,完成下列各题。

台风的功与过

①台风是发生在热带或副热带洋面上急速旋转的热带气旋,它像在流动江河中前进的涡旋一样,一边绕自己的中心急速旋转,一边随周围大气向前移动。由于台风带来的狂风和暴雨常常会造成人类重大的生命或财产损失,因此,人们提起台风总是望而生畏。然而多数人并不了解,如果没有台风,人类可能会遇到巨大的生存危机。客观地说,台风有过亦有功,而且台风的功甚至大于过。我国东南沿海地区民间流传的“台风来了怕台风,台风不来想台风”,正是对台风的客观评价。

②盛夏时节,我国由于受副热带高压控制,常严重干旱,造成大片农作物干枯,这时人们会盼望台风带来降水。台风降水是我国东南沿海地区夏季降水的主要来源,根据统计,这些地方每年7月﹣9月有59%﹣76%的降水是台风带来的;而包括我国在内的东南亚各国和美国,台风降雨量占这些地区总降雨量的¼以上,对改善上述地区的淡水供应和生态环境都有十分重要的意义。未来,由于受气候变化的影响,自然降水将越来越少,而台风带来的暴雨性降水和丰富的风能资源量所占比重将增大。

③台风可调节地球温度,维持全球热量平衡。台风最高时速可达200千米以上,巨大能量的流动在直接给人类造成灾难的同时,也使地球保持着热量平衡。众所周知,靠近赤道的热带、亚热带地区受日照时间最长,气候也最为炎热。台风发展和维持的主要能量来源是水汽凝结释放出的潜热能,其水汽主要来自低纬度的热带洋面;随着台风从热带向中高纬度地区的移行,由其携带的大量热量和水汽即从热带输送至中高纬度地区,它给酷暑难熬的人们带来了清凉。如果没有台风,就会造成热带地区的气候更加炎热,寒带地区则正好相反。

④台风一方面通过缓解高温酷暑,节约了因防暑降温支出的生活用水和用电量,缓解了电力的紧张程度;另一方面也使大、中、小型水库蓄满水,使水力发电机组正常运转,从而节约了大量原煤;而且台风登陆时陆地下垫面会迅速削弱其风速,因此风害也被大大减轻,甚至不再成害而可以被人们用于风力发电。

⑤台风过后海洋表面温度明显下降,其原因是台风中心的低气压、近海面的巨大风力和强烈的气流旋转迫使海浪剧烈运动、海水上翻。由于海水上翻,海洋底部的浮游生物和营养物质会被卷上来,鱼饵增多,自然有利于鱼群生长。

⑥除了上面提到的这些益处外,台风的气压会引发地面上无法察觉的“慢地震”,使地壳中的能量逐渐释放,避免产生大型地震。慢地震是以数小时到一两天的时间,用温和的断层滑动方式,释放地底能量,与一般地震在数秒、数分钟间产生剧烈的震动方式完全不同。2009年6月,英国《自然》杂志上刊发了我国台湾地区一个研究团队的论文,该文首次将地震与台风这两种不同的自然灾害联系起来,表明台风与慢地震具有相关性,且台风发生其实有助于减轻地震带来的损害。文中数据表明,每年侵袭台湾的台风在地震活动上扮演了压力阀的角色,会引发长时间而缓慢释放能量的慢地震,这或许反而让台湾免于受到可能造成摧毁性灾难的大地震的侵袭。

(选自《百科知识》,有删改)

(1)下列说法符合原文意思的一项是

A.海浪的剧烈运动、海水的上翻都是由台风中心的低气压、近海面的巨大风力和强烈的气流旋转所造成的。

B.慢地震是一种用温和的断层滑动方式来逐渐释放地底能量的地震,有助于减少台风给人类带来的生命财产损失。

C.我国台湾地区免受可能造成摧毁性灾难的大地震的侵袭,是因为每年侵袭台湾的台风在地震活动上扮演了压力阀的角色。

D.台风的出现有助于人类节约大量的煤炭资源,又能对人类的农业、渔业等方面产生有益的影响。如果没有台风,人类可能会遇到巨大的生存危机。

(2)根据文章内容,说说台风有哪些“功”

(3)下面句子中加点的词语能否去掉?为什么?

台风发展和维持的主要能量来源是水汽凝结释放出的潜热能,其水汽主要来自低纬度的热带洋面。

(4)下面的句子运用了哪种说明方法?运用这种说明方法有什么作用?

台风是发生在热带或副热带洋面上急速旋转的热带气旋,它像在流动江河中前进的涡旋一样,一边绕自己的中心急速旋转,一边随周围大气向前移动。

(5)请从文中找出一句能概括本文主旨的话,并简述由此引发的思考。

阅读下面的文章,完成下列各题。

捕风者

彭家河

①我曾经想看到风的形状,可它形无定式来去无踪;我也曾想捕捉风的味道,可是,风静隐于虚无之中,风动,带来的却是他处的味道;我也曾琢磨过风的声音,才知道风本无声,只是有许多声音都被风一路带来又一路带走……

②在我离开农村进入小县城之后,仿佛进入一个听觉和味觉的荒漠。身处日益膨胀和来不及完善的城市,我成天浸泡在城市污秽的味道和繁杂的声音之中,只能独自怀念着风清气正的乡下时光。

②虽然风的形状不可看见,但是风经过之处,也总有从静到动的提示。草倒叶飞、云转幡动,这都是风在说它来了。可能风还在远处,我们就远远地发现了风的脚印。在乡下;如果站在木格的窗子背后,只要看到对面青山上的树在摇摆,山路上的雨衣在飘动,瓦房上的炊烟在扭腰,这些都是在说,那就是风。当然,居住在高高的电梯公寓,隔着双层的玻璃窗子,也只有那些粗壮烟囱上方的烟雾或者花花绿绿的商铺彩旗,在天空中写着“风”,如果没有这些烟囱或者旗子,应该是看不到风的身影的。看庭前花开花落,望天外云卷云舒,本是件简单的事,然而,要在城市灰蒙蒙的天底下看看云,实在是十分奢侈的想法。当然,在行色匆匆的人流中,没有谁会停下来静静看一会儿风的来去和风的大小,都是在奔波行走讨价还价的间隙,偶尔由鼻翼、肌肤、耳朵听闻风的踪迹。

④多年前的一个五月,我在农忙时节回到乡下,刚下过暴雨,溪里池里水都涨起来了。在那个雨过天睛的黄昏,我坐在青草地上乘凉,阵阵温和的晚风吹过,风中满载着布谷的歌唱、虫子的嘶鸣,还有牛的长调,我突然觉得,这样的五月,才算是完整或者完美的。之后,我也时常回乡下去,更多的时候就在春节前后,等到天黑定了,山里山外全是静默的,偶尔有人家点燃一串鞭炮,响过之后,夜晚更显得寂静了。

⑤对于风中味道的触摸,主要依靠鼻翼,舌头无须过多参与。风中的味道,在乡下,更多的是花花草草传出的消息。当然,花要把消息告诉的不是人,而是那些远远近近的虫子,只不过让人也无意中捕获了。花的消息,风在以一种更加隐秘的方法传播,也是一种不可看见不可听闻的方式。因而,在乡下,一个人的嗅觉是十分灵敏的。

⑥村口人家的饭熟了,村尾的人都知道是些什么菜。如果是在饥饿的年代,就有不少无事的孩子过去串门了。如果闻见有腊肉的味道,那一定是家里来了远客;如果是酸菜红苕的味道,就不过去凑热闹了。每年端午,家家都会用新面蒸馒头,一大早,村子就全笼罩在一层淡淡的馒头香味中,虽然各家各户还把馒头扣在蒸笼里,但是只要鼻翼轻微动一下,就知道哪家的包子是肉馅的,哪家是菜馅的,还有哪家用的是洋槐花作瓤。

⑦乡下,风的味道不仅四季各异,而且一天之中也不断变换,早上凉,中午热,晚上冷。当然,如此简单的词语无力把乡村的风在纸上再现,或者将其描述得原汁原味。

⑧封闭在厚厚的水泥墙里,百无聊赖地想到了乡下的风声和风味。风中遥远的声音和淡淡的味道,正如我刻骨的乡愁和莫名的悲伤。

(选自2016年1月15日《光明日报》,有删改)

(1)请根据文意填空。

文中捕风者捕风的方式是多样的:通过草叶、云幡等物感知风的 形状 ,通过一些动物和鞭炮捕获风的 声音 ,还通过 花草 和食物来感受风的味道。

(2)结合上下文,具体说说第②段在文中的作用。

(3)结合加点的文字,赏析下列句子。

当然,在行色匆匆的人流中,没有谁会停下来静静看一会儿风的来去和风的大小,都是在奔波行走讨价还价的间隙,偶尔由鼻翼、肌肤、耳朵听闻风的踪迹。

(4)阅读④~⑥段,用自己的话概括作者笔下乡村的特点。

(5)结合全文,说说下面句子的含义。

封闭在厚厚的水泥墙里,百无聊赖地想到了乡下的风声和风味。风中遥远的声音和淡淡的味道,正如我刻骨的乡愁和莫名的悲伤。

阅读下面的文章,完成下列各题。

改编经典慎用“现代元素”

张兴德

①我国文学史上留下了无数文学经典作品。这些文学经典,是我们正确认识那个历史时期经济、政治、文化、社会风俗的重要资料,是中华文明得以延续下去的重要载体。向子孙后代正确解读、诠释这些文学经典,对传承中华优秀文化、提高民族文化素质具有重要意义。遗憾的是,在当下的出版界、影视界甚至学术界,出现了“消费文学经典”的种种怪象。

②所谓“消费文学经典”,就是对文学经典抱着随心所欲的轻浮态度,让经典“为我所用”。一些人在讲座中,在出版物中,特别是在一些影视作品中,任意给经典文学作品加入所谓的“时代元素”,并美其名曰为“创新”,导致“结构经典”“大话经典”“演绎经典”“发展经典”“突破经典”等种种曲解、歪曲文学经典的怪状不一而足。例如,在《水浒传》中,潘金莲本是一个“打小旗”的虚构人物,但一些人却热衰于为潘金莲翻案,掀起“潘金莲热”,一些地方甚至还上演了争夺“潘金莲故里”的闹剧。一部根据《水浒传》改编的《武松》,竟让武松同潘金莲谈起了恋爱,荒唐到这等程度,却被一些人津津乐道!他们打着传承经典、宣传经典的旗号,实际上是一种在商业逐利目的驱使下的对文学经典的“消费”。而一些媒体和评论家,却热捧这种无良文化现象,实在让人不解。

③有人认为,文学经典也有历史局限性,所以要勇于突破经典。这实际是一种似是而非的认识。固然,一切经典,都有它的时代局限性。但作为一部完整的艺术作品,它的可贵之处正是它反映了它所处时代的特点,“具有局限性的经典作品”正是那个时代的特征和产物。“局限性”也是后人得以凭借的认识那个时代的“历史教科书”,加进所谓的“时代元素”,变得面目全非,还怎么作“历史教科书”?《红楼梦》中的宝玉和黛玉的爱情纠葛,只有那个时代才有,你把他们的爱情加进“时代元素”,那还是什么“宝黛爱情”?同样,武松、潘金莲、孙悟空、猪八戒乃至于孟姜女、花木兰等典型形象,也都是不可随意改的。这些文学典型形象,尽管有这样那样的问题,但他们都是那个时代特有的。这如同我们不能将维纳斯女神的断臂接上一段一样。

④文学经典经过漫长的历史文化沉淀,形成了固有的思想艺术内涵,人们对其有高度的共识和认同。它犹如文物,有不可更改的特质。文物只可“修复”而不可“改造”。同样,文学经典的传承也应该如此。我们应该“原汁原味”地、原貌原形地传承文学经典,尊重其固有的“定型”。

⑤走笔至此,让我想起20世纪60年代看过的《祥林嫂》《骆驼祥子》《林家铺子》等一些根据文学名著改编的电影,看完小说再看电影,并不觉得二者有巨大差距,相反,二者起到了互补作用。那种严肃认真对待文学名著的态度,值得提倡和发扬。

(选自2015年12月5日《光明日报》)

(1)本文的主要观点是什么?

(2)结合第②段文字,说说加点词语的表达效果。

一些人在讲座中,在出版物中,特别是在一些影视作品中,任意给经典文学作品加入所谓的“时代元素”,并美其名曰为“创新”,导致“结构经典”“大话经典”“演绎经典”“发展经典”“突破经典”等种种曲解、歪曲文学经典的怪状不一而足。

(3)根据提示,结合文意简述第③段的论证思路。

首先摆出“要勇于突破文学经典的历史局限性”的错误观点,并加以否定;

然后 ;

最后 。

(4)第⑤段能否删去,为什么?

阅读下文,完成下列各题。

孙子的麦收

王旭

乌云从南面的天空急急地飞过来,眼看就到头顶上了,大老刘急忙抱起塑料布往麦场里跑,今天收的麦子,不能被雨水冲了。

电话响了。谁的电话?真是添乱。哦,是儿子的,儿子大学毕业后,在城里工作,成了家,有了孩子。

“爷……”

“哎……是孙子哟。”大老刘心里灌了蜜,劳累顿时全散了。

“我今天收麦了!”孙子高兴地喊。

大老刘一听,恁小的孩子能收麦?上哪收麦?城里有麦子?收麦是很累人的活计,时间紧,天热,活计重,活计脏,一个麦收等于两个秋收,人们说“一麦两秋”就是说收麦活重。大太阳底下如火烤,麦秸上有一层厚厚的灰,手一动,灰便飞起来。还有小蠓虫子围着头飞来飞去,直打脸,往鼻子嘴里钻。

“你﹣﹣收麦?累不累?”“一点也不累。好玩着呢!”

好玩?收麦子好玩?割麦时要蹲在熟透的麦子边,蹲累了,跪地上,跪累了,坐地上,一点点地往前欠着身子,一把一镰才割四指远,一天也就割亩把地。一天下来,浑身是灰,往床上一躺,像散了架子。

“今天我和爸妈一起去体验农家乐了,妈妈还给我买了一身运动装,我穿上可好看了。带上饮料,我最爱喝的。”

“这不是旅游吗?”

“差不多,你猜我割了多少麦子?”

这一问难住大老刘了,孙子一天能割多少麦子呢?半亩不能,有一间房子大的一片儿就不少了。他想着。

“猜不到吧。我割了二百六十棵麦子!”孙子很有成就感。

天哪,孙子能用棵来统计割麦的数量!

“割那么多,累吗?”大老刘算是明白了,孙子是玩,不是收麦子。

“不累!妈妈一边给我打着伞,一边给我拿饮料,一会儿喂我一口,一会儿给我擦擦汗;爸爸接我割的麦子,我割一棵,爸爸计一棵,一共二百六十棵!”

大老刘没有回话,只“噢”了一声。

“爷,唐诗错了!就那句‘谁知盘中餐,粒粒皆辛苦’!”

“咋错了?”大老刘心里一疼,像是被谁狠狠地砸了一下,赶紧问。

“我觉得,收麦一点也不辛苦啊!我把麦棵交给加工人员,他给我打了二万零五十八粒麦子,可是哪有一点辛苦啊?所以‘粒粒皆辛苦’错了!”

乌云遮蔽了天空,远处传来了雷声。

大老刘愣了半天,才说:“明天你回来帮爷爷割麦子吧。”

第二天,艳阳高照,真是麦收的好天气!大老刘只带了孙子一个人下了田。只一会儿工夫,孙子就脸色潮红,汗珠直滴,动作也慢了下来,开始用求救的眼光看向爷爷。大老刘什么话也没说。孙子越割越慢,终于割不动了。大老刘指着孙子割下的麦子说:“你数一数,今天你割了多少粒麦子?”孙子看着自己浑身湿透的衣服和那割下的一点点麦子,一下子呆住了……

一进门,孙子就累得瘫倒在地上,苦着脸说:“真是‘粒粒皆辛苦’啊……”看着孩子疲劳的样子,爸爸妈妈噌的一下脸红了,大老刘却高兴地笑了。

(选自2016年第7期《微型小说选刊》,有删改)

(1)请用合适的词在下列方框中写出“大老刘”的心理状态。

接到孙子电话时 →听说孙子参加割麦时 →听到孙子说劳动不辛苦时 →听到孙子说“真是‘粒粒皆辛苦’啊”时

(2)请说说文中画线句子的写作意图。

(3)阅读下列两句话,联系全文,回答问题。

孙子看着自己浑身湿透的衣服和那割下的一点点麦子,一下子呆住了……

爸爸妈妈噌的一下脸红了。

①这两句话中的加点词都用了什么方法描写人物?

②简要分析加点词的内涵。

呆住了:

脸红了:

(4)《月迹》中的奶奶是一个高明的教育家,她注重引导孩子自己去寻找月亮,发现美,把孩子的心灵不断带进新的高尚境界。文中的“大老刘”也用这样的方式教育了“孙子”。请你结合生活实际,谈谈对他们这种教育方式的认识。(80﹣100字)

阅读下文,完成下列各题。

丝绸之路上穿行千年的植物

白雁

①丝绸之路已经有两千多年的历史,它是一条古代中国腹地连接亚非欧商业贸易的通道。经过这条通道,中西方互通有无。一些具有传奇色彩的植物,就通过这条通道传入了中国。

②黄瓜名称的改变就具有传奇色彩。黄瓜最初叫“胡瓜”,公元6世纪前传入中国。“胡瓜”为什么改叫“黄瓜”呢?原来隋炀帝因为有鲜卑血统而“讳胡”,所以将涉“胡”的字眼一律更换。按照五行学说,黄为土色,位在中央,因此黄色属于中央之色。隋朝以鲜卑血统入主中原,为了宣示隋皇室统治的正统性,才无视“黄瓜”之绿色而改为黄色。

③小麦的原产地是西亚和北非地区的两河流域,而中国发现的最早的小麦,出土于距今约四千年前的新疆小河墓地。大约一千年之后,小麦的身影又出现于小河墓地以东的吐鲁番地区。能证明小麦是外来植物的事例还有很多。比如出土于中原黄河流域的甲骨文中有“来”和“麦”这两个汉字,就保存了小麦由西向东传入中原地区这一具有传奇色彩的历史信息。“来”的繁体字是“来”,甲骨文字形之一 ,很明显是一个象形字,像一株小麦的形状,中间是直立的麦秆,上面是左右对生的麦叶,下面是麦根。“来”的甲骨文字形之二

,很明显是一个象形字,像一株小麦的形状,中间是直立的麦秆,上面是左右对生的麦叶,下面是麦根。“来”的甲骨文字形之二 ,上面的斜撇像成熟后下垂的麦穗。后来甲骨文被金文取代,“来”的金文字形

,上面的斜撇像成熟后下垂的麦穗。后来甲骨文被金文取代,“来”的金文字形 将下垂的麦穗之形变为一横,而且表示麦秆的一竖还穿透了这一横,这就为字形的“讹变”埋下了伏笔。据此看来,“来”的本义是外来的小麦,引申为来去的“来”。“麦”的繁体字是“麥”,甲骨文字形

将下垂的麦穗之形变为一横,而且表示麦秆的一竖还穿透了这一横,这就为字形的“讹变”埋下了伏笔。据此看来,“来”的本义是外来的小麦,引申为来去的“来”。“麦”的繁体字是“麥”,甲骨文字形 ,上面是“来”,即麦子;下面是“夂”,像一只脚趾朝下的脚。甲骨文中的脚都是有方向性的,脚趾朝下就表示从外而来,因此整个字形会意为:麦子是从外地引进而来的作物。你看,这其中是不是充满了传奇性?

,上面是“来”,即麦子;下面是“夂”,像一只脚趾朝下的脚。甲骨文中的脚都是有方向性的,脚趾朝下就表示从外而来,因此整个字形会意为:麦子是从外地引进而来的作物。你看,这其中是不是充满了传奇性?

④其实,具有传奇色彩的植物还不止这些呢。大蒜的原产地是西亚和中亚,最迟在汉代传入中国。它的最初用途是和西方一样作为药用的,后来又变成了辟邪之物。原产于印度的甘蔗传入中国南方后,唐朝向印度学习熬糖法制作出了红糖。唐代宗年间四川一带人探索出了制作白糖的方法,然后再次传回到了印度。

⑤丝绸之路上穿行的植物还有很多。在这些植物传奇变化的背后,还有很多文化遗产的奥秘等待我们去探索。

⑥丝绸之路正以它博大的胸怀向世人述说着它的历史……

(选自2015年7月第8期《科学大众》,有删改)

(1)结合全文,分析本文标题包含了哪些信息。

(2)文章分别从哪些角度说明了这几种植物的“传奇色彩”?请用简洁的语言概括。

(3)请指出第③段划线句运用了哪种说明方法,并分析其作用。

(4)阅读材料,谈谈你对第⑥节划线句子的理解。

材料:“申遗”是某国家或地区以某一特殊文化遗产价值申请列入世界遗产名录的行为。申遗成功后,可使该遗产项目得到较好的保护。2014年中哈吉三国“丝绸之路”联合申遗成功。