一位农民不慎错将家中存放的2.4—D当做农药,喷施到晚稻田中用来治虫。结果短短一个月里这些晚稻疯长到一人多高,并且呈芦苇状,不结果实。下列说法正确的是

| A.长成芦苇状,是由于在2.4—D的作用下晚稻发生了基因突变 |

| B.晚稻的疯长,主要是由于2.4—D促进了细胞分裂 |

| C.晚稻不结实,是由于大量能量用于营养生长,影响了生殖生长 |

| D.如果当时进一步提高配制浓度,晚稻将会长得更高 |

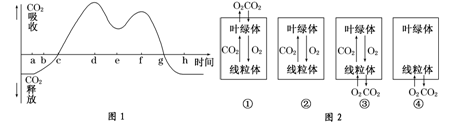

下图1表示夏天某一晴天一昼夜中某棉花植株CO2的吸收和释放曲线;图2表示该棉花叶肉细胞两种细胞器的四种生理活动状态。则图1中时间a、b、c、d依次发生了图2所示的哪项生理活动

| A.①②③④ | B.④③②① | C.③④①② | D.③②④① |

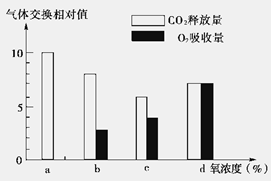

如图表示某绿色植物的非绿色器官在氧浓度为a、b、c、d时,CO2和释放量和O2吸收量的变化。下列相关叙述正确的是

| A.氧浓度为a时,最适于贮藏该植物器官 |

| B.氧浓度为b时,无氧呼吸消耗的葡萄糖是有氧呼吸的5倍 |

| C.氧浓度为c时,无氧呼吸最弱 |

| D.氧浓度为d时,无氧呼吸的强度与有氧呼吸相等 |

在圆形滤纸的中央点上对叶绿体的色素滤液进行色素分离,会得到近似同心环的四个色素圈,排列在最外圈的色素所呈现的颜色及其吸收的光分别是

| A.橙黄色,红光和蓝紫光 | B.黄绿色,红光 |

| C.橙黄色,蓝紫光 | D.黄色,红光和蓝紫光 |

ATP在生物体的生命活动中发挥着重要的作用,下列有关ATP的叙述,不正确的有几项

①人体成熟的红细胞、蛙的红细胞、鸡的红细胞中均能合成ATP

②若细胞内Na+浓度偏高,为维持Na+浓度的稳定,细胞消耗ATP的量增加

③ATP中的“A”与构成DNA.RNA中的碱基“A”不是同一物质

④ATP是生物体生命活动的直接供能物质,但在细胞内含量很少

⑤能进行有氧呼吸的细胞不一定含有线粒体但一定含有相关的酶,可产生ATP

⑥ATP水解时一般不能水解全部的高能磷酸键

A.0项 B.1项 C.2项 D.3项

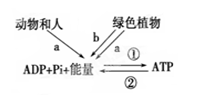

ATP是细胞内直接的能源物质,可通过多种途径产生,如图所示。以下说法正确的是

| A.O2由红细胞进入肝脏细胞的线粒体使肝脏细胞内的ADP含量迅速下降 |

| B.a过程和b过程都在细胞器中进行 |

| C.绿色植物通过b过程形成的ATP不能用于吸收矿质元素 |

| D.①、②在物质和能量上都可成为互逆反应 |