阅读下列材料:

材料一 美国经济学家克鲁格曼认为:全世界都在努力生产美元能够购买的商品,而美国则负责生产美元,……以印刷品的价格换取石油。

——摘自证券时报(2010年10月11日)

材料二 近期,国际汇率市场风云变幻。美欧货币当局释放出继续扩大流动性信号,日本央行祭出零利率政策,韩国、巴西、泰国和新加坡等国均酝酿或采取市场操作影响本币汇率,一些发达国家指责中国等新兴经济体低估本币汇率……人们担心“货币战争”的潘多拉盒子可能就此开启。

——摘自中国网(2010年10月11日)

材料三 新西兰《中文先驱报》9日刊出评论说,美国推出新一轮的定量宽松货币政策,想当然地开动印钞机,“放水”6000亿(该图),但这不是解决经济衰退的办法,其直接的结果就是让美元继续贬值。可以预见的是,随着美元的贬值,信任危机的来临,砸下6000亿,无疑是美元在自掘坟墓。

——摘自中新网(2010年11月9日)

材料四 G20峰会召开在即,国外媒体热炒货币战争“(Currency War) ”,目的是将全球经济不平衡的责任归咎于中国,从而发达国家在各项国际政治、经济问题的讨价还价中占得舆论的先机。作为刚刚进入国际货币问题“漩涡中心”的中国,必须小心应对,切不可盲目跟风。

——摘自凤凰网(2010年11月12日)

请回答:

(1)结合所学知识,材料一反映的现象的历史渊源是什么?其主要内容有哪些?

(2)据材料二,指出当前的“货币战争”的基本含义是什么?

(3)据材料三,结合所学知识,说明美国推出的新一轮货币政策是在“自掘坟墓”。

(4)据材料四,结合所学知识,面对“货币战争”,中国政府应当如何应对?

(15分)【20世纪的战争与和平】

材料一说美国这次参战是“被迫”的,但并不等于说它是毫无准备的,更不能说它没有自己的战略考虑,仅仅是为了帮助民主国家而已。……在英美首脑发表的《大西洋宪章》中,虽然罗斯福用“普遍安全体制”代替了丘吉尔提出的“有效的国际组织”,但仍然令人想起当年威尔逊提出的“国联”。

——何顺果《美国历史十五讲》

材料二柯克帕特里克和舒尔茨对于第三世界的麻烦制造者们使用武力的观点,正符合里根所持有的信念,即美国肩负着在地球上扩展民主的使命。对这种使命的信念可以追溯到17世纪,并且在20世纪已经有了一位为之奋斗的先驱伍德罗·威尔逊。因此,里根把握住了美国信仰中一支深刻的脉络。在1985年的“里根主义”演说中,他清楚阐释了自己的政策,他宣布:“我们的使命是培育和捍卫自由与民主。”对此,美国人必须支持那些“在每一个大陆上,从阿富汗到尼加拉瓜的人们来反抗苏联支持的侵略行为,使他们也拥有我们从生下来就享有的那些权利……对自由战士的支持就是自卫。”

——(美)沃尔特·拉费伯尔《美国、俄国和冷战》

请回答:

(1)依据材料一、二,并结合所学知识,简析美国对待战争态度的变化及其原因。(8分)

(2)依据上述材料,概栝美国的国际战略。并结合所学知识,简述美国在20世纪为此所做的努力。(7分)

(15分)【近代社会的民主思想与实践】

材料一梁漱溟提出“乡治”的主张,到1931年完成了他的“乡村建设理论”。他强调中国是一个“伦理本位”,“职业分立”的社会。在这个社会里,“没有两面对立的阶级”,“只有一行一行不同的职业”,人与人是“义务关系”,“情谊关系”。因为“中国社会是没有阶级的”,所以“中国没有革命的对象,只有建设的对象”。他说“中国革命只有外来的原因没有内在的原因”。中国的问题是“文化失调问题”。他的结论是“中国根本问题不是对谁革命,而是改造文化”。为此他提出解决中国问题的唯一出路是搞所谓“乡村建设”,即依靠“乡村自治”组织来建设“乡村文明”。

——摘编自王桧林主编《中国现代史·上》

材料二:

第一条为了保障农村村民实行自治,由村民群众依法办理自己的事情,发展农村基层民主,促进农村社会主义物质文明和精神文明建设,根据宪法,制定本法。

第二条村民委员会是村民自我管理、自我教育、自我服务的基层群众性自治组织,实行民主选举、民主决策、民主管理、民主监督。

……

第四条乡、民族乡、镇的人民政府对村民委员会的工作给予指导、支持和帮助,但是不得干预依法属于村民自治范围内的事项。

第八条村民委员会根据村民居住状况、人口多少,按照便于群众自治的原则设立。村民委员会的设立、撤销、范围调整,由乡、民族乡、镇的人民政府提出,经村民会议讨论同意后,报县级人民政府批准。

第十二条年满十八周岁的村民,不分民族、种族、性别、职业、家庭出身、宗教信仰、教育程度、财产状况、居住期限,都有选举权和被选举权;但是,依照法律被剥夺政治权利的人除外。

选举权和被选举权的村民名单,应当在选举目的二十日以前公布。

——摘编自《中华人民共和国村民委员会组织法》

(1998年11月4日第九届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过)

请回答:

(1)依据材料一,并结合所学知识,分析梁漱溟“乡村建设运动"的特点及其根本目的。(7分)

(2)依据材料一、二,并结合所学知识,从历史背景和影响两个方面比较“乡村建设运动”与新时期村民自治制度之间的不同。(8分)

(15分)【历史上重大改革回眸】

材料一养廉银制度始于清雍正二年(1724年),当年雍正帝正式降旨实行“火耗归公”,又称“耗羡归公”。(注:火耗,即银两在兑换、熔铸、保存、运解中有一定损耗,故征税时要增加损耗,这种附加称为“火耗”或“耗羡”。)规定“每两加耗五分”,耗羡归公后,作为政府正常税收,统一征课,存留藩库,从中提取“养廉银”,发给官吏作为生活补贴和办公费用,而且其数量大大超过正俸。支发各官的养廉银,有一定的标准,养廉银远远高出正俸标准,越是高品级的官员,养廉银越是优厚。督抚大吏每年一二万两,知县一二千两。…“从而达到“不使累及民间”,“上不误公,下不累民”的目的。

——董庆伟《清朝雍正时期廉政措施研究》

材料二新加坡政府为了保障高薪养廉政策的有效性,采取了如下的措施:提高公务员的工资;确保公务员的晋升较快;重视公务员的进修、培训;享有定期休假,退休后享受养老金;提高福利待遇。新加坡的廉政指数历年来都排在了世界前列,是世界著名的廉政政府之一。……1960年新加坡颁布了全国第一部《防止贪污法》,之后陆续制定了《没收贪污所得法》《公务员惩戒条例》《公务员守则和纪律条例》和《公务员指导守则》等法律,对公务员的行为规范作出了明确的规定,具有严密、详细、具体、全面的特点,有相当强的可操作性。……新加坡的“高薪养廉’’配备有齐全的廉政教育,在全国范围内形成一种廉洁的氛围。新加坡廉政教育,从思想上抵制、杜绝腐败的念头。新加坡对于公务员的监督还有健全的廉政监督网络,包括反贪污调查局的监督、公共服务委员会的监督以及审计署的监督。除此之外,还有公民对于公务员的监督,媒体的监督等监督方式并存,使贪污行为很容易被查处,而且还要为此付出相当大的代价,腐败的成本远大于收益。

——曾英武《简述新加坡高薪养廉政策》

请回答:

(1)依据材料一,概括雍正王朝推行养廉银制度的主要特征。(6分)

(2)依据材料一、二,分析新加坡较之我国雍正时期在养廉方面的主要进步,并谈谈你对高薪养廉政策的认识。(9分)

(12分)依据材料,回答问题。

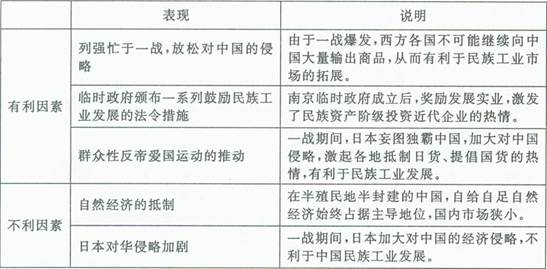

一战期间,中国的民族工业得到了一个发展的机会,但好景不长。有人对这一时期民族

工业发展的有利和不利因素分析如下:

请依据以上表格,找出此时民族工业发展的另外两个有利和两个不利条件,并加以说明。(12分)

(25分)阅读下列材料,回答问题。

材料一 中国最早的法典,是李悝的《法典》。据陈群《魏律序》,是悝为魏文侯相,撰次诸国法所为。这一部书,在当时,……算做一部佳作,所以商君“取之以相秦”,没有重撰。……《法经》共分六篇,是(一)盗,(二)贼,(三)网,(四)捕,(五)杂,又以一篇著其加减。盗是侵犯人的财产,贼是伤害人的身体。盗贼须网捕,所以有网捕两篇。其余则并为杂律。

——吕思勉《中国文化史》

材料二古罗马的公民法内容包括国家行政管理、诉讼程序、财产、婚姻家庭和继承等方面的法律规范,即公私法不分、实体法与程序法不分,表现出诸法合体的特征。发展到万民法以后,由于罗马帝国境内简单商品经济高度发展,民事法律关系扩大到社会生活的各个方面,导致私法体系更为发达。罗马法注重形式,注重法律程序。最为突出的表现是《十二铜表法》的一些规定。如买卖不动产和奴隶等,除当事人亲自到场外,还必须邀请5个证人和1名司秤参加,要讲规定的语言,做一定的动作才能生效。这么做的目的是为了让当事人慎重考虑,防止错误、欺诈、胁迫或无端反悔,也为了避免法官在司法中徇情偏袒。公民法基本上保留了注重形式、程序繁琐的特色。发展到万民法后,为了适应商品经济发展的要求,才逐渐变得简易、灵活。程序的严格执行是为了保证实体权利和义务的实现,程序不是可有可无的东西,罗马法注重程序是法律体系完备的表现。

——庄鹏《罗马法的特点及对后世的影响》

材料三古代史家所探究的关于古代文明的诸多问题,都和现实世界有着这样或那样的关联……他们对一些具体问题的研究以及提出问题的一些方式往往也是对当代现实的一种有意识或者下意识回应与思考。

——黄洋《古代文明研究的现代意义》

请回答:

(1)依据材料一,概述《法经》的主要特点,并分析其原因。(8分)

(2)依据材料二,并结合所学知识,分析罗马法基本特点。(10分)

(3)概述材料三的基本观点。依据所学知识,说明研究古代法律的现实意义。(7分)