一些国家曾秉承李嘉图的比较成本学说,集中发展具有比较优势的农业、矿业等以换取工业品;但发展的结果却是产业结构单一、对外依附加深、国际经济地位低下,并未享受到自由贸易带来的好处。二战后发达国家的农业虽没有比较优势,但政府仍大力支持其发展。新技术革命的成果被大量应用于农业领域,例如高科技对以色列农业增长的贡献率超过90%。发达国家通过发展农业不仅确保了自身粮安全,而且在国际农产品市场占据重要地位。

阅读上述材料,回答下列问题:

(1)简述李嘉图的比较成本学说的局限性。

(2)上述材料中各国做法对我国发展农业有何借鉴?

(25分)2011年10月11日,在石家庄市第九次党代会上,传出了市委对全市人民的庄严承诺:未来五年要与全市人民一起建设“经济发达,就业充分,收入增加,保障健全,环境友好,生态改善,文化繁荣,城乡文明,诉求畅通,公平正义,平安和谐,宜居宜业”的幸福石家庄,在全省率先全面建成小康社会。

材料一 市第九次党代会提出的“幸福石家庄”的目标明确具体、定位准确,表明了市委推动经济社会又好又快发展的坚强决心,体现了民生情怀,强调了幸福导向。

(1)结合材料一,简析“幸福石家庄”目标的提出体现了哪些哲学观点?(9分)

材料二城市是市民共有的家园。建设“幸福石家庄”,既需要加强党的领导、需要政府统筹规划和加大投入,也需要广大市民和社会各界的积极参与。

(2)我们作为石家庄市民,应如何有序地参与政治生活?(6分)

材料三经济发达是幸福城市的根基,城市的进步离不开经济的拉动,人民生活水平的提高离不开经济的发展。但是,经济的发展不能以牺牲环境为代价,生态环境改善应作为建设幸福城市的重要指标。

(3)结合材料,运用所学经济生活知识为建设幸福石家庄提出三点合理建议。(6分)

材料四 近年来,经过精心培育,我市打造了“燕赵讲坛”、“彩色周末”、“引进高雅艺术演出”、“鼓王争霸赛”、“一月一名剧”、“石演大舞台”等一批特色文化品牌。市第九次党代会报告指出:深入实施文化惠民工程,积极构建基层文化网络服务平台,基本建成覆盖城乡、惠及全民的公共文化服务体系。

(4)结合材料运用文化生活知识,简析我市加强公共文化服务体系建设的意义。(4分)

(5分)以毛泽东同志为代表的中国共产党人,找 到了中国新民主主义革命的正确道路,并适时进行了社会主义革命,积极探索适合中国国情的建设道路;以邓小平同志为代表的中国共产党人,在改革开放的崭新实践中,开辟了中国特色社会主义道路;以江泽民同志为代表的中国共产党人,保证了改革开放和社会主义现代化建设的顺利推进;以胡锦涛同志为总书记的

到了中国新民主主义革命的正确道路,并适时进行了社会主义革命,积极探索适合中国国情的建设道路;以邓小平同志为代表的中国共产党人,在改革开放的崭新实践中,开辟了中国特色社会主义道路;以江泽民同志为代表的中国共产党人,保证了改革开放和社会主义现代化建设的顺利推进;以胡锦涛同志为总书记的 党中央,又创造性地回答了实现什么样的

党中央,又创造性地回答了实现什么样的 发展、怎样发展的问题,科学发展的道路进一步确立。

发展、怎样发展的问题,科学发展的道路进一步确立。

很多人感到困惑不解,为什么中国共产党总能为中国革命和建设找到一条新路,一条再创辉煌的路。请运用所学哲学知识,结合材料对这一问题作出回答。

(8分)中国和美国分别作为世界上最大发展中国家和最大发达国家,在推动世界经济增长、维护世界和平稳定、促进全球可持续发展方面拥有广泛的合作基础,承担重要的共同责任。同时,由于历史文化、社会制度、发展水平不同,中美两国存在一些分歧和敏感问题。如何增进战略互信,是当前及今后一个时期中关关系的一个突出课题。

结合材料运用政治生活知识,谈谈怎样才能增进中美两国的战略互信。

(8分)2011年伊始,“汉语盘点2010”活动揭晓,“涨”字排名第一。人们选“涨”,主要表达了对物价上涨的强 烈感受。物价既反映宏观经济运行,又是民众感受的“温度计”。虽然说物价波动是一种正常的经济现象,但是物价过高、涨速过快,就会对生产生活产生较大的影响。

烈感受。物价既反映宏观经济运行,又是民众感受的“温度计”。虽然说物价波动是一种正常的经济现象,但是物价过高、涨速过快,就会对生产生活产生较大的影响。

请运用所学经济知识,分析“物价过高、涨速过快”对生产生活有哪些影响。

阅读材料,回答下列问题。

材料一近年来亚洲经济的高速增长与全球经济的温和复苏形成了鲜明的反差,亚洲经济成为了名副其实的全球经济增长引擎,其中又以中国的发展最为突出。为保持在亚洲的领导地位,美国利用周边国家对中国的防范心态开始实施重返亚太战略,如:高调介入南海问题,宣布向澳大利亚正式派驻美军,不断施压叙利亚。美国重返亚太战略将对亚太地区的政治、安全领域产生重大影响,而且可能会导致中国周边环境出现一个震荡期。

材料二 “我们将以更加开放的姿态面向世界,以更加虚心的态度借鉴和吸收人类文明成果、研究和学习各国发展的有益经验,以更加务实的行动加强国际交流合作,继续同各国人民一道推动建设持久和平、共同繁荣的和谐世界。”中国已在2011年3月19日,开放娱乐文化产品市场。

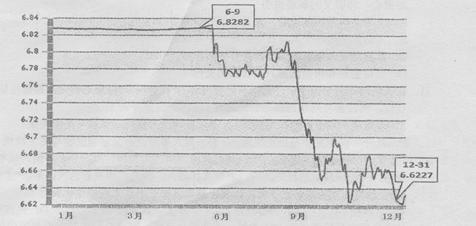

材料三 2010年美元兑人民币汇率走势图

(1)请运用国际关系有关知识,结合材料一,对美国重返亚太战略进行点评。(10分)

(2)结合材料二,运用文化生活有关知识,阐述在更加开放的环境下,我国怎样进行社会主义文化建设,促进民族文化的繁荣。(12分)

(3)2011年1月,我国出口环比(与上月相比)下降2.2%。运用《经济生活》的有关知识,结合材料三说明这一经济现象。在不考虑这一因素前提下,请你谈谈增加出口的措施。