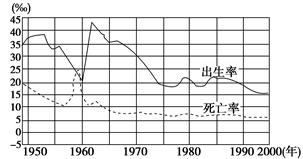

图为“新中国人口自然变动图”,据此完成问题。

新中国成立以来,人口自然增长率最高的年份出现在:

| A.1950~1955年间 |

| B.1955~1960年间 |

| C.1960~1965年间 |

| D.1970~1975年间 |

根据图中曲线延伸的变化,未来10—20年内将会出现:

| A.人口总量稳定 | B.人口老龄化加速 |

| C.人口自然增长率约为15‰ | D.人口总量逐渐减少 |

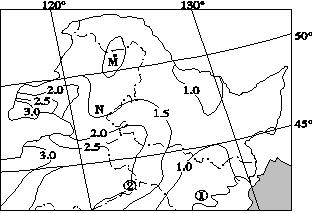

下图是某地区年干燥度等值线图,年干燥度为年可能蒸发量与年降水量的比值。读图,回答小题。

M点的值可能是( )

| A.0.4 |

| B.0.8 |

| C.1.2 |

| D.1.6 |

导致图中①②两地年干燥度不同的主要因素是( )

| A.光照 |

| B.热量 |

| C.降水 |

| D.土壤 |

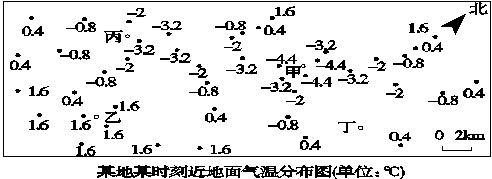

如图为我国东部某地某时刻近地面气温(受地形影响)分布图。读图,回答小题。

根据气温分布推测图示地形区的大致走向是( )

| A.东西方向 |

| B.南北方向 |

| C.东北—西南方向 |

| D.西北—东南方向 |

图示区域拟建一乡村聚落,下列四地中最适合的选址是( )

| A.甲处 |

| B.乙处 |

| C.丙处 |

| D.丁处 |

下图表示不同地点6月22日的日落时刻与日照时数(阳光实际照射地面时数)之间的关系。读图,回答小题。

位于南半球的是( )

| A.甲 |

| B.乙 |

| C.丙 |

| D.丁 |

甲地日照时数少于乙地的主要原因是( )

| A.纬度因素 |

| B.昼夜长短 |

| C.海陆位置 |

| D.天气状况 |

下图是傅科摆所证明的地理现象,造成平直河道两岸冲刷与堆积(阴影部分为堆积物)的情况正确的是( )

| A.甲 |

| B.乙 |

| C.丙 |

| D.丁 |

液态水的存在是地球生命起源和发展的重要条件之一,下列叙述中与地球“液态水存在”有密切关系的是( )

①地球的体积和质量适中

②地球上昼夜更替的周期比较适中

③地球上大气层白天对太阳辐射有削弱作用,晚上对地面有保温作用

④地球与太阳的距离比较适中

| A.②④ |

| B.②③④ |

| C.①④ |

| D.②③ |