我国古代《庄子·齐物论》中出现了“天地与我并生,而万物与我为一”的思想。据此回答问题。该思想体现了 ( )

| A.环境决定论 | B.人类中心论思想 | C.人定胜天论思想 | D.人地协调论思想 |

下列做法符合上述思想的是 ( )

| A.使用化肥和农药提高粮食产量 | B.围湖造田,扩大人类的生产空间 |

| C.“珠三角”地区建设桑基鱼塘 | D.变“北大荒”为“北大仓” |

高技术工业的共同特点有

| A.知识密集,人才集中 | B.需自然资源丰富 |

| C.产品更新换代周期长,技术水平高 | D.要接近市场,利于销售 |

在下列工业分散现象中,受廉价劳动力因素驱动的是

| A.“硅谷”某企业的组装厂在东南亚设分厂 |

| B.上海的纺织企业在新疆建纺织厂 |

| C.鲁尔区的钢铁企业在荷兰沿海建炼铁厂 |

| D.美国的汽车企业在瑞士建齿轮厂 |

关于工业地域的叙述,正确的是

| A.工业集聚产生了工业联系,形成工业地域 |

| B.工业分散使工业间距离拉大,联系不便,运费提高,效率下降 |

| C.所有的工业地域都能扩展为工业城市 |

| D.钢铁工业区属于发育程度高的工业地域 |

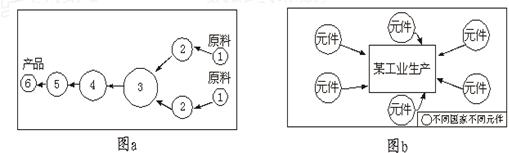

读图a和图b,判断11~13题。

图a中①~⑥不同工厂之间的关系属于

| A.投入—产出关系 | B.地域联系 |

| C.信息联系 | D.技术联系 |

图b表示

| A.工业的信息联系 | B.工业的集聚 |

| C.工业的分散 | D.技术联系 |

出现图b情况的工厂可能是

| A.食品厂 | B.汽车厂 | C.自行车厂 | D.钢铁厂 |

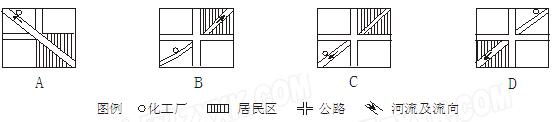

在闽南沿海某城市准备投资开办一个化工厂,下图是该城市的工业布局规划图。你认为规划合理的是