化学是一门以实验为基础的学科,通过一年的学习,相信你的实验能力一定有了很大提高,请你一同参与回答以下问题。

(一)某实验小组设计了下图所示的实验装置。

⑴ 写出仪器A的名称

⑵ 甲同学认为打开K1、关闭K2时,利用I、Ⅱ装置,可以制取并收集氧气,该化学反应方程式为 : 。

⑶乙同学认为利用Ⅰ、Ⅲ装置可以测定空气中氧气的含量。关闭K、K1、K2,用凸透镜引燃B中的白磷,待冷却后打开K2,整个实验过程中能观察到的现象是:① ;② 。

⑷ 丙同学认为可以利用Ⅰ、Ⅲ装置验证二氧化碳能与氢氧化钠溶液发生反应。他在广口瓶B中预先收集满二氧化碳气体,在仪器A中盛放氢氧化钠浓溶液,烧杯中盛放稀盐酸, K1关闭、K2打开,然后打开K将氢氧化钠浓溶液滴入广口瓶中,关闭K,依据 现象,可以证明二氧化碳能与氢氧化钠溶液发生化学反应。

(二)甲、乙两同学对有关镁与盐酸的反应进行了系列研究(如图)

探究一:镁与盐酸反应过程中的能量变化以及反应速率的变化:`

⑴实验时需将镁条进行打磨,其目的是 。

⑵反应中试管外壁发烫,说明镁与稀盐酸反应是放热反应,化学方程式为 。

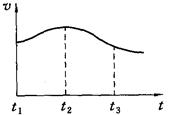

⑶实验测得镁片产生气体的速率(v)与时间(t)的关系如图所示,你认为在t1~t2时间内反应速率逐渐加快的主要原因是: 。

探究二:.反应后所得溶液的酸碱性探究

【发现问题】

⑴反应后甲同学用pH试纸测定试管中溶液的酸碱性,发现pH小于7,说明甲同学所得溶液呈 性,(选填“酸”“碱”或“中”)。

⑵反应后乙同学的试管中镁条有剩余,向试液中滴入两滴酚酞溶液,溶液变红。

【查阅资料】氢氧化镁微溶于热水,且溶解度随温度升高而增大。

【提出猜想】

甲同学:猜想Ⅰ:稀盐酸过量,使溶液pH小于7;

猜想Ⅱ:氯化镁溶液pH小于7。

乙同学:猜想Ⅰ:氯化镁溶液呈碱性使酚酞变成红色;

猜想Ⅱ:镁与热水反应后生成碱使酚酞变红色。

【实验与思考】

⑴为验证猜想,甲、乙两同学均需测定____溶液的酸碱性,实验表明该溶液显弱酸性。

⑵乙同学为验证猜想Ⅱ,在滴有两滴酚酞的热水中放入一段打磨过的镁条,观察到溶液很快变为红色,同时还观察到镁条表面有气泡产生,收集并点燃该气体,发现气体能燃烧,请根据以上现象写出镁与热水反应的化学方程式 ;

⑶乙同学在进行上述猜想Ⅱ的探究时,发现实验一段时间后,酚酞的红色总是会逐渐消失,于是他猜想可能是镁与热水反应后生成的碱逐渐被空气中的二氧化碳反应掉了,但甲同学猜想可能是水温逐渐降低,导致 ,请你设计一个简单的实验方案验证甲或乙的猜想是否成立 (写出相应的操作、现象和结论): 。

【结论】

镁与稀盐酸反应,若镁反应完全后所得溶液显酸性,若镁过量时所得溶液显碱性。

某实验小组的同学用氢氧化钙溶液和盐酸进行酸碱中和反应的实验时,向烧杯中的氢氧化钙溶液加入稀盐酸一会后,发现忘记了滴加指示剂.因此,他们停止滴加稀盐酸,并对烧杯内溶液中的溶质成分进行探究.Ⅰ、写出该中和反应的化学方程式: .

Ⅱ、探究烧杯内溶液中溶质的成分.

【提出问题】该烧杯内溶液中的溶质是什么?

【猜想】猜想一:可能是CaCl2和Ca(OH)2;猜想二:可能只有CaCl2;猜想三: .

【查阅资料】氯化钙溶液呈中性.

【进行实验】实验步骤:取少量烧杯内溶液于试管中,滴入几滴酚酞溶液,振荡

实验现象: 结论:猜想一不正确

实验步骤:实验步骤取少量烧杯内溶液于另一支试管中,逐滴加入碳酸钠溶液至过量

实验现象: 结论:猜想二不正确,猜想三正确.

测定空气中氧气的含量,小华同学打算设计如下方案:选用实际容积为40mL的试管作为反应容器,将过量的白磷放入试管,用橡皮塞塞紧试管,通过导管与实际容积为60mL且润滑性很好的针筒注射器组成如下图的实验装置.假设此实验能够按照小华的设想正常进行,且白磷所占体积与导管内的气体体积忽略不计,请回答下列问题:

(1)实验前,如何检查装置的气密性: ;

(2)若先夹紧弹簧夹,用酒精灯加热白磷,燃烧结束,等到试管冷却后再松开弹簧夹.可观察到的现象为: ;

(3)若不使用弹簧夹,用酒精灯加热白磷,充分反应直至燃烧结束,试管冷却.可观察到的现象为 ;

(4)若按小华的设想进行实验,实际可能遇到诸多问题而发生危险,造成实验失败.例如: .

小李学习了二氧化碳知识后,进行了二氧化碳气体在水中溶解性的探究,其实验步骤及装置如下.

①用大号针筒抽取200毫升二氧化碳气体.

②试剂瓶中加入200毫升水,塞紧双孔橡皮塞.

③连接大号针筒和试剂瓶,缓慢推动活塞,将二氧化碳注入水中.

(1)推动注射器活塞时尽量缓慢,其目的是 .

(2)当向水中注入CO2气体体积达到120毫升时,红色油柱开始向上移动.实验表明在该条件下,1体积水中能溶解 体积的二氧化碳.

小思同学在实验室用大理石和稀盐酸反应制取二氧化碳完毕后,对废液中溶质的成分产生了兴趣.请你一同参与探究并回答下列问题:

【提出问题】废液中的溶质是什么物质?

【作出猜想】小思同学认为废液中溶质只有氯化钙.

你认为还可能有的溶质是 (填化学式).

【查阅资料】氯化钙溶液呈中性.

【实验与结论】(1)小思同学取少量废液与试管中,滴入几滴无色酚酞试液后,酚酞不变色.于是小思同学认为自己的猜想是正确的.

(2)你认为小思同学的实验不能证明他的猜想,理由是 .

(3)如果要证明你的猜想是正确的,你选择的试剂是 .

A 石蕊 B 酚酞 C Na2CO3 D NaOH

【拓展与应用】(1)实验证明你的猜想是正确的.要想处理废液只得到氯化钙溶液,应向废液中加足量或过量的( )

A.Na2CO3B.CaCO3

(2)通过以上探究,如果该废液未经处理直接倒入下水道,可能造成的危害 (写一条).

【交流与反思】在分析化学反应后所得物质的成分时,除了考虑生成物外,还需要考虑反应物是否剩余(环境污染问题).

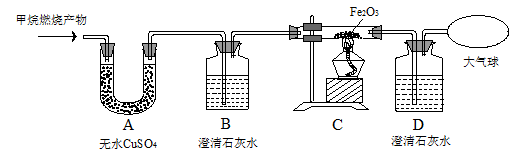

天然气的主要成分是甲烷,某化学兴趣小组的同学对甲烷燃烧的产物进行了探究。

【提出问题】甲烷燃烧后生成了哪些物质?

【查阅资料】含碳元素的物质完全燃烧生成CO2,不完全燃烧生成CO;无水CuSO4遇水变蓝。

【猜想与假设】甲同学:CO2、H2O乙同学:CO、H2O

丙同学:NH3、CO2、H2O丁同学:CO2、CO、H2O

你认为 同学的猜想肯定是错误的,理由是 。

【实验探究】为了验证上述几位同学的猜想与假设,将甲烷在一定量的O2中燃烧的产物依次通过下列装置:

(1)A、B装置的顺序能否颠倒? (填“能”或“否”)。

(2)甲烷在一定量的O2中燃烧用的是纯净O2而不用空气的原因是 。

(3)实验中观察到装置A中无水CuSO4变蓝,B、D中澄清石灰水变浑浊,C中红色粉末变成黑色,由此推断 同学猜想成立。

(4)请写出B中澄清石灰水变浑浊,C中红色粉末变成黑色的化学方程式:

、 。

【反思与交流】为避免有毒的CO污染环境,所以含碳元素的物质燃烧必须满足的条件是

。