阅读下列材料,结合所学知识回答问题。(共14分)

材料一 古先圣王之所以导其民者,先务于农。民农非徒为地利也,贵其志也。民农则朴,朴则易用,易用则边境安,主住尊。民农则重。重则少私艾,少私义则套法立,力专一。民农则其产复,其产复则重彼,重徒则死处而无二虑。舍奉而事末则不夸。不夸则不可以守,不可以战。民舍本而事柬则其产约,其产约则轻迁徒,轻迁徙,则国家有惠,皆有远志,无有居心。民舍本而事末则好智,好智则多诈.多诈则巧法令,以是为非,以非为是。

——《吕氏春秋·上农》

材料二

|

阅读材料,回答问题

材料一:原其始,大约起于缙绅之家,而婢妾效之,寝假而及于亲戚,以逮邻里,最后即便贩竖立肩挑之辈,虽然逐日营趁,生计艰难,而妻女亦皆绸缎金珠,不肯一着布素。

材料二:年来风谷之薄,大率起于苏州,波及松江……余生长青镇,独恨其俗尚奢,日用会社婚丧,皆以俭为耻。贫人负担之徒自不必言,妻必好饰,夜必饮酒……在北直隶宣化府隆庆州,士民竟以华服相夸耀,乡间妇女亦好为华饰。

材料三:山西虽处西北,“而奢靡风,乃比于东南,河南,山东,婚丧嫁娶这间,衣食宴会之际,不知检束……北京因为南方举子和达官商贾的云集,更是盛行南风。因而在社会上,人们饮爱南酒,食重南味,曲尚南曲,糖称南糖,衣着讲南式,园林效苏杭,书画文玩、娱乐戏剧、看花品茗,无一不以江南为尚。”——以上材料均摘自《中华文明史》

回答问题:

(1)上述三则材料反映了明清社会的什么现象?这种现象出现的原因。

(2)根据以上材料分析这种社会现象的特点。

阅读下列材料,回答问题。

材料一中国古代农业虽然取得了辉煌的成就,但它毕竟主要是在小农分散经营的条件下形成的……由于传统农具明清后没有继续得到改进,由于人口增加、人均占有耕地面积减少,由于经营规模的狭小和分散,劳动效率低下,这极大地限制了其他经济文化事业发展的广度和深度。另一方面,尽管中国古代很早就出现了合理利用自然资源、因地制宜全面发展农业生产的思想……但在封建制度和分散经营条件下,不可能更大规模合理利用经济资源协调发展。

——李根蟠《中国古代农业》

材料二明清时期手工业的兴盛突出反映在民间私营手工业迅速发展,取代官办工场、作坊,占据了主导地位。……在这种背景下,开始孕育出主要通过对运用生产技术和调配劳动力等环节加强管理来提高经济效益的新型地主经营;从手工场主、包买商中转化出类似西方资本主义劳动组合中的早期“资本家”。……据《明神宗实录》、乾隆《苏州府志》等文献记载,“明万历苏民无积聚,多以丝织为生。东北半城皆居机户,郡城之东皆习机业”。……表明自明中后期至鸦片战争前,已经进入产业革命和工业化的准备阶段并向工业文明发展的过渡阶段。

——曹大为《明清农耕文明的鼎盛及其在世界工业文明潮流中的殒落》

(1)根据材料一,概括指出中国古代农业生产的主要特点。

(2)根据材料二,概括指出明清时期我国手工业领域出现的新变化。

(3)根据材料三,概括说明近代中国在工业方面产生了怎样的新气象,并分析形成这一新气象的主要原因是什么。

棉花是重要的经济作物,一定程度上反映了社会经济的发展状况。阅读下列材料并回答。

材料一:古代庶人“以麻为衣,则不能御寒,以麻著袍,则不能生暖”。传入棉业之后,“棉之为用,可以御寒,可以生暖,盖老少贵贱,无不赖之”,棉作在中国广泛展开,大约是始自宋代:“木棉,宋、元之间,始传其种入中国。关、陕、闽、广,首得其利。”特别是广东和福建,首先成为最著名的棉产区。明清时期棉作几遍及全国各省区。徐光启《农政全书》提到华中湖北棉区,华北山东、河北等棉区,华东江苏、浙江棉区是当时的三大优势棉区。明清时期北方特别是山东的棉花大量输往江南,如东昌府高唐、恩县棉花“江淮贾客贸易,居人以此致富”,……形成“吉贝(木棉)则泛舟而鬻诸南,布则泛舟而鬻诸北”的局面。而江南松江一带有“卖袜店百余家,合郡男妇皆以做袜为生,从店中给酬取直”现象出现。由于棉作的扩展和粮田面积的减少,至少从明代后期,江浙地区便开始从其他省份输入粮食;同时,其他省份也需要从江南购入不可缺少的棉纺织品和其他产品。

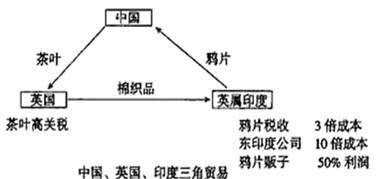

材料二:鸦片战争前英国—印度—中国三角贸易的路线图

(1)根据材料一,概括从宋代至明清时期中国棉花种植发生了怎样的变化?根据材料并结合所学知识,说明棉业的发展带来了怎样的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析英国—印度—中国之间的三角贸易给三国分别带来了怎样的影响?

阅读下列材料,回答问题。

材料一中国近代外交中的重要事件、条约的影响

| 时间 |

事件或条约 |

影响 |

| 1842年 |

《南京条约》 |

“以前是中国处于命令的地位去决定国际关系”的局面发生了根本性转变。 |

| 1895年 |

《马关条约》 |

中国面临着被“瓜分”的民族危机,传统的宗藩体制已经崩溃,华夷秩序几乎荡然无存。 |

| 1901年 |

《辛丑条约》 |

中国完全陷入半殖民地半封建社会的深渊。 |

| 1919年 |

巴黎和会 |

“中国与外国的条约关系,见证了一个时代的开始和另一个时代的结束”。 |

| 1928年 |

“改订新约”的运动 |

减少了一些帝国主义在我国长期享有的特权,否认了领事裁判权的合法性,增加了国家关税的收入,但又很不彻底。 |

| 1943年 |

中英、中美签订新约 |

取消英美两个国家在华治外法权处理有关问题之条约与换文;同时取消1901年9月7日在北京与中国政府签订的议定书(即《辛丑条约》)。 |

| 1943年 |

中英美签署《开罗宣言》 |

关于中国的领土主权问题,中美双方同意:日本用武力从中国夺去的东北各省、台湾和澎湖列岛,战后必须归还中国。 |

材料二当时,在中国享有带有不平等性质的权益的国家主要是美、英、苏三家。在具体实践中,中国政府采取了不同的对策。美国是当时与新中国最为敌对的国家。中国政府对中美商约等一系列条约采取了不予承认的立场,美国此前在中国所享有的特权至此在大陆全部丧失。这种处理干脆利落。苏联是中国最重要的盟友。对于中苏友好条约,中国政府并没有断然宣布废除,而是积极地与苏联政府展开重新谈判。1950年2月,中苏订立了新的友好同盟互助条约及有关协定。协定规定在不迟于1952年末之前,苏联将中国长春铁路的一切权利及一切财产无偿移交中国,苏军从旅顺口撤出,大连行政完全由中国政府管辖,苏方临时代管或租用的财产,应由中国政府接收。至此,可以说中国已经完全挣脱了百年之久的不平等条约的束缚。

——裴坚章《中国外交史——中华人民共和国时期(1949—1979年)》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国近代百年间签订的条约的变化趋势,并概述近代百年间签订的条约对中国产生的主要影响。

(2)根据材料二,概括新中国对待不平等条约的主要特点,并结合所学知识分析原因。

教育的兴衰体现了国家的兴衰。阅读材料,回答问题。

1903年—1906年,清政府曾试图对教育体制进行改革。在京师大学堂设立进士馆,通过入西学对即将入仕的新进士进行再教育,并提供机会赴日游学。

进士馆学科程度及每星期教授时刻表(第二学年)

| 学科 |

程度 (内容) |

每星期钟点 |

| 史学 |

泰西近时政治史日本明治变法史 |

2 |

| 地理 |

外国地理 |

2 |

| 格致 |

化学大要 |

2 |

| 法学 |

商法各国刑法各国诉讼法警察学监狱学 |

5 |

| 交涉 |

国事交涉民事交涉 |

3 |

| 理财 |

银行论货币论公债论统计学 |

3 |

| 商政 |

商业理财学商事规则附海陆运输及邮政电信规则 |

3 |

| 兵政 |

军制学附海军陆军学校制度战术学 |

4 |

注:以上各科目外,尚有东文、西文、算学及体操,均作为随意科目。

(1)据材料概括进士馆课程设置的特点,结合所学知识分析如此设置课程的背景

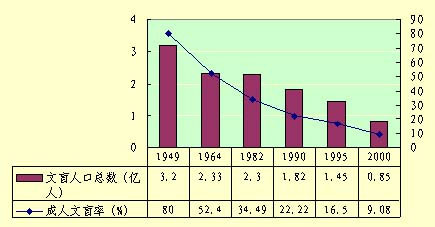

(2)上表反映了中华人民共和国教育状况。分析图表中所体现的信息并分析其原因。