表达与交流(共66分)

今年,恰逢诗圣杜甫诞辰1300周年。近日,杜甫突然在网络爆红,关于他的涂鸦图片在微博上疯转,俨然成了微博红人。在这些对语文课本图片的“再创作”里,杜甫时而手扛机枪,时而挥刀切瓜,时而身骑白马,时而脚踏摩托……被好事的网友戏称为“杜甫很忙”。有人首肯这种行为,有人提出了批评。请你谈谈你的看法,100字左右

根据创设的情景,说说该如何婉转拒绝。

假如放晚学后有个同学邀请你去网吧玩电脑游戏,你如何拒绝他的邀请,既不伤害与这位同学的感情,又能劝说他及时回家?

仿照例句,将下面的句子补充完整。

例句:时间好比一条无形的河流,它无声地流过每一个人的身旁;

时间好比,。

右边是一幅公益广告图,请完成下面的题目。简要介绍图案的内容。

说出这个公益广告图的寓意。

综合性学习。

为配合班级拟开展的“走近科学”综合性学习活动,请你完成下列试题。班刊“科学成就”专栏要介绍爱因斯坦的科学成就,请在《辞海》“爱因斯坦”的释义中选择用的信息。(填写序号,多选不给分)

爱因斯坦①阿尔伯特·爱因斯坦(1879~1955)。物理学家。生于德国,1933年因受纳粹政权迫害,迁居美国。②在物理学的许多部门中都有重大贡献。③其中最重要的是在二十世纪初的一些新发现的推动下,建立了狭义相对论(1905年);并在这基础上推广为广义相对论(1916年)。④还提出了光的量子概念,并用量子理论解释了光电效应、辐射过程和固体的比热。⑤在阐明布朗运动,发展量子统计法方面都有成就。⑥后期致力于相对论“统一场论”的建立,企图把电磁场和引力场统一起来,惜无成效。⑦爱因斯坦的理论,特别是相对论,揭示了空间一时间的辩证关系,加深了人们对物质和运动的认识,无论在科学上,还是在哲学上,都具有重要的历史意义。⑧相对论的观念和方法对二十世纪理论物理学的发展。有极为深刻的影响。⑨因理论物理学方面的贡献,特剐是发现光电效应定律,于1921年获得诺贝尔物理学奖。(摘自《辞海》)

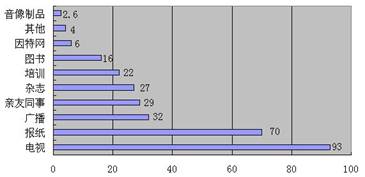

适用的信息:公众科学素养事关国家的竞争力。下面是某部门对“我国公众获得科学技术信息的渠道”的调查情况统计表,请写出你从中得出的结论。

请以“我心中的长城”为话题写一组排比句,说说长城留给你的印象。可以描写,可以说明,也可以议论。