南海是中国四大海域中最大、最深、自然资源最为丰富的海域,南海不但资源丰富,还是亚太地区海运的"咽喉要道",这里有世界上最繁忙的航线,因此引起周边国家的窥视.

(1)海水属于(填"纯净物"或"混合物");海水晒盐属于混合物分离操作的是.(填序号)

| A. | 蒸馏 | B. | 蒸发 | C. | 过滤 | D. | 沉淀 |

(2)南海油气资源丰富,石油加工可得到石油液化气,假设某石油液化气的主要成分为

,写出其完全燃烧的化学方程式;小明家欲将石油液气灶改为天然气(主要成分

)灶具,他应将空气管口(填"增大"或"减小");

属于(填"有机物"或"无机物")

(3)在"南海一号"打捞出来的文物中,"金龙纹手镯"光彩夺目,完好无损;铜镜表面有铜锈;铁器则锈迹斑斑,残存很少,这说明金、铜、铁这三种金属的活动顺序由强到弱的顺序是;

(4)生铁和钢是世界上用量最大的(填"金属材料"或"合成材料");炼铁的原理是利用一氧化碳与氧化铁反应,反应的化学方程式为;写出防止铁生锈的一种方法是.

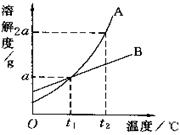

根据下图所示A、B两种物质的溶解度曲线回答:

(1) 温度在范围内,B的溶解度大于A的溶解度。

(2)t2℃时,现有A物质ag至少需要_________g水才能将它全部溶解。

(3) t2℃时,相同质量的A、B两种物质的饱和溶液,含溶质的质量A__________B (填“>”、“=”、“<”).

(4)使A从它的饱和溶液全部结晶析出的方法是.

下图是某品牌矿泉水标签的部分内容,请用恰当的化学用语填空:

| 健 康 饮 水 新 概 念 饮水质量好坏对人体健康至关重要,矿物质水含钾、镁等游离态矿物质元素,补充人体所需,让身体保持健康与活力。喝的健康,生活更健康! 主要成分:钾离子:1.0-27.0mg/L 氯离子:1.0-24.0mg/L镁离子:0.1-5.0mg/L硫酸根离子:0.4-20.0mg/L |

(1)写出其中的一种阳离子 ;(2)标出水中氧元素的化合价 ;

(3)由上述离子构成的硫酸盐 (任写一种)。

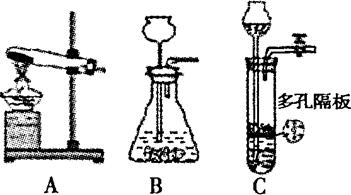

在实验室中可选用下图所示装置制取几种常见的气体。请回答有关问题:

(1)A装置可制取多种气体,请写出制取其中一种气体的化学方程式,并用简单的方法验证所得的气体。

(2)实验室如用块状固体和液体无需加热制取气体,可将B装置改进为C装置(多孔

隔板用来放块状固体),其优点是什么?

请分别写出除去下列物质中含有少量的杂质的化学方程式(括号内的物质为质)

(1) NaOH(Na2CO3):_______________________________。

(2) Cu(CuO):_____________________________________。

请回答有关金属活动性的问题:

(1)在Mg和Fe中,活动性较强的是____。

(2) Mn的活动性比Fe强,由此可知Mn与稀盐酸____填(“能”或“不能”)反应;

(3)用Fe和一种盐溶液验证Fe比Cu活泼,写出反应的化学方程式:

_______________________________________________________________