阅读下列图文材料,完成以下问题。

材料一:截止目前,珠江红水河段规划的天生桥一级、天生桥二级、平班、龙滩、岩滩、大化、百龙滩、乐滩、桥巩、大藤峡等10个梯级电站,除大藤峡外,其他水电站均已投入运营。2011年3月3日,据水利部珠江水利委员会消息,珠江流域控制性工程广西大藤峡水利枢纽工程项目建议书近日获得国家发展和改革委员会正式批复。

材料二:“红水河水电站梯级开发示意图”。

(1)简述红水河进行梯级开发的有利条件。

(2)在我国“西电东送”的总体规划中,红水河流域的水电主要输往 。

(3)下列符合红水河流域可持续发展的方向有()

| A.开垦梯田,发展粮食种植 | B.发展少数民族风情旅游 |

| C.发展交通,促进对外经济联系 | D.结合资源优势,发展能源工业 |

(4)结合所学知识,简析红水河流域水电基地的建设对当地经济的有利影响。

阅读材料,回答下列问题。

材料一:索契地处俄罗斯南部、黑海沿岸,是俄罗斯最狭长的城市、最受欢迎的旅游度假疗养胜地,也是地球最北端的亚热带气候区。短小的索契河把索契市分为东西两半。

材料二:大高加索地区地形图(图甲)。

材料三:索契及其附近海水表面温度变化图(图乙)。

|

(60分)阅读图文资料,完成下列要求。

材料一:霍尔果斯是新疆实施“东联西出”、“西去东来”战略的重要支点,也是伊犁哈萨克自治州加快发展的重要经济增长极和进出口贸易集散地、出口产品加工基地、边境商贸和旅游基地。

(1)简析新疆在资源开发和工农业生产中往往会造成的最主要的生态问题和主要防治措施。(12分)

(2)分析霍尔果斯地区经济发展的优势条件。(8分)

(36分)读中南半岛部分地区略图和乙丙两地的各月降水量柱状图。完成下列要求。

(1)分析图示地区形成“山河相间,纵列分布”地貌的原因。(10分)

(2)简述甲地区密布的河网所发挥的主要作用。(8分)

(3)比较乙丙两地降水的差异并分析原因。(8分)

(4)简述图示地区应如何因地制宜发展当地产业?(10分)

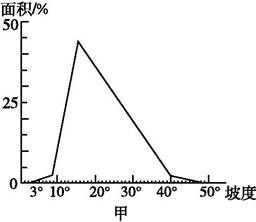

下面的图甲为某滑坡区域坡度、面积频率分布图,图乙为该滑坡区域土质分布图。读图,回答下列问题

(1)据图说明该区域什么坡度、土质发生滑坡的可能性最大。2分

(2)该区域滑坡多发,应采取哪些应对措施? 5分

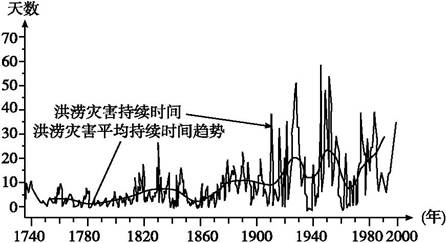

读“1736~1998年中国洪涝灾害持续时间统计图”,回答下列问题

(1)指出中国洪涝灾害持续时间变化的特点,分析产生这种变化的社会经济原因。5分

(2)简述在河流中下游平原地区防治洪涝灾害的工程措施。3分