阅读资料,回答有关问题:

材料一 20世纪90年代,X X政府在气候变化专业委员会(IPCC)发布的一项报告中指出:使全球气候逐步变暖的一个重要因素是人类在能源利用与森林砍伐中使CO2浓度增加。

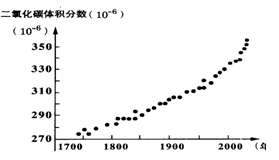

材料二 下图是在南极萨布尔基地冰穴测定的大气中 CO2体积分数的历史数据。

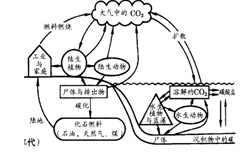

材料三 下图是地球上的碳循环示意图。

(1)自然界中的哪些过程可以消耗CO2? 。

(2)造成大气中CO2浓度增加的主要原因有: (选择填空)。

A.绿色植物的光合作用 B.过度砍伐森林

C.人口剧增,呼出的CO2增多 D.大量使用煤、石油、天然气做燃料

(3)如果以CO2为主的一些气体在大气中的积聚造成所谓温室效应,那么由于

、 将会导致海平面上升。

(4)为避免温室效应给全球带来灾难性的后果,人类应采取哪些措施?

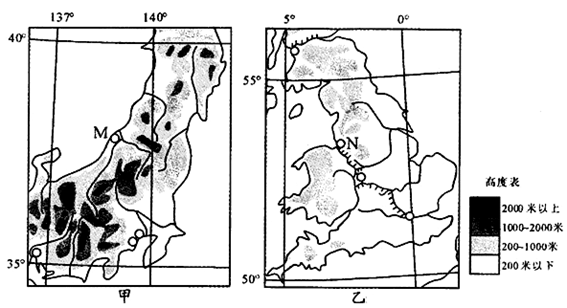

读下列材料,完成下列问题。

材料:某地不同时间段城区范围变化及对应的人口密度变化示意图(见下图)

(1)据材料分析,甲乙两城市形成的主要区位因素是什么?请说明理由。(6分)

(2)在该地城市发展的三个阶段中,城市内部地域功能分区最明显的是哪个阶段?该地从阶段Ⅰ到阶段Ⅲ,城市发展的显著特点有哪些?

(3)城市化是经济发展的客观需要,我国在城市发展过程中应采取的措施有()

| A.各地都要发展大城市、城市群或城市带,带动区域经济发展 |

| B.重视城市基础设施建设,城市化发展与基础设施建设同步发展 |

| C.减少小汽车的使用,大力发展公共交通 |

| D.城市空间布局以环状结构为主,以节省土地资源 |

读下列材料,完成下列问题。(共26分)

材料一 2010年9月7日,钓鱼岛又称钓鱼台(日本称其为“尖阁列岛”)附近海域,一艘中国渔船受到日本一艘巡逻船冲撞,并非法扣留中方渔民渔船。中方表示强烈抗议,要求日方立即放人、放船。回答(1)~(3)问题。

(1)钓鱼岛成因属于____

| A.珊瑚岛 | B.火山岛 | C.冲积岛 | D.大陆岛 |

(2)读下图,上半部为我国局部海域等深线图,虚线为断面线,下半部为沿该线作出我国沿海海域的地形剖面图,运用海底地形知识,说明钓鱼岛为什么属于中国的领土?

(3)日本妄图强占面积仅有6.344平方公里的钓鱼岛,根本意图是什么?运用所学地理知识回答。

材料二 “南海一号”是一艘沉没在广东阳江附近海域的宋代商船,1987年被意外发现,2007年12月21日至22日打捞出水。“南海一号”沉没的地点,向东北可达广州、潮州、泉州、厦门等港口,向西则可下雷州半岛、琼州海峡至广西,穿南海到达更加遥远的目的地。该地正位于唐宋时期中国海外贸易主航道古代“海上丝绸之路”上,满载瓷器等重物的沉船,船头朝向西南,看来正是从中国港口出发,驶向外洋的货船。如下图,并完成(4)~(7)问题。

(4)据图分析,“南海一号”沉船遗址水深最多不超过_____米。

(5)简要说明打捞“南海一号”古沉船选择在冬季的主要原因。

(6)据图文材料,宋代商船可能在冬季沉没,分析说明判断理由(从船头朝向、风向和洋流方面作答)。

(7)珠江三洲地区成为我国对外开放前沿的条件是什么?

阅读下列材料,回答问题。

材料一:中新网2008年3月18日电:据联合国环境规划署的一份报告说,过去四年,世界各地许多冰川融化或变薄的速度上升了一倍多。而欧洲的冰川融化量是最大的,其中包括阿尔卑斯山和比利牛斯山。这些冰川的融化为全球变暖提供了一个最明显的证据。

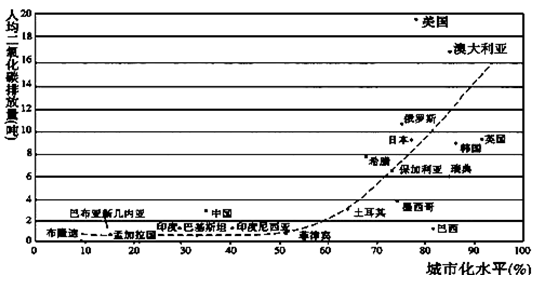

材料二:人均二氧化碳排放量与城市化水平关系图

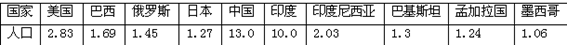

材料三:人口超过1亿的国家人口统计表(单位:亿人)

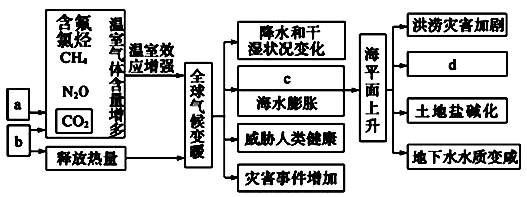

(1)根据全球气候变暖成因与危害之间的关系,填出下列表格中各字母所表示的内容。

a;b;c;d。

(2)由材料二分析城市化水平与人均二氧化碳排放量的关系,并说明原因。

读材料,回答下列问题。

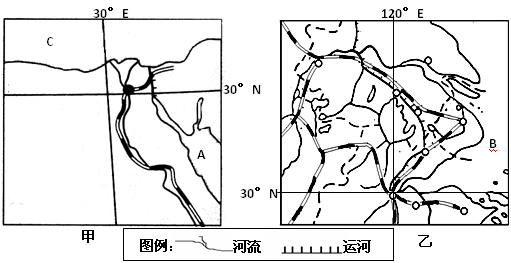

材料一: 世界某区域图和我国某区域图

材料二:甲、乙两地区气候资料

(1)A海域,B海域, C海域.(6分)

(2)甲、乙区域农业有共同的经济作物,结合材料二和所学知识说明与乙区域相比甲区域发展该经济作物的优势自然条件和限制性自然条件分别是什么?

(3)甲、乙两区域的主要石油工业类型分别是什么?为什么?

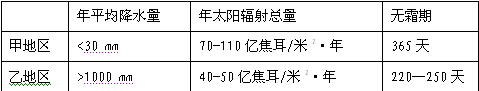

材料一某两岛国部分地区图。

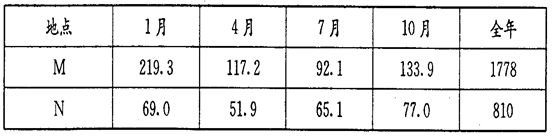

材料二图中M、N两地降水资料(单位:毫米)。

(1)简述乙图所示地区的地形特征。(4分)

(2)根据上面图表信息,分析M、N两地降水季节分配的差异,并简述M地降水季

节分配的原因。(10分)

(3)根据图中信息,分析两地河流在开发利用上的主要差异,并分析原因。(10分)