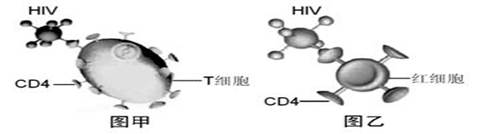

2007年2月17日出版的《生态学通讯》报道,美国耶鲁大学的生物学家称,他们正在从事将病毒引诱到能导致其死亡的栖息地或生活环境方面的试验研究。他们期望将病毒群引诱到人体陷阱细胞中,以防止病毒发生繁殖,该方法将给人们战胜很多疾病(如AIDS)带来希望。HIV通过细胞表面的CD4识别T细胞(如图甲),如果给AIDS患者注射大量用CD4修饰过的红细胞(如图乙),也会被HIV所识别入侵。HIV在红细胞内无法完成复制增殖,最后随红细胞的死亡而被清除,该方法目前已经在小鼠体内获得阶段性成果。

(1)病毒入侵人体后,主要由免疫系统将其清除,人体的免疫系统是由免疫器官、免疫细胞和____________、_____________等免疫活性物质组成。

(2)T细胞与红细胞共同来源于_______________细胞。

(3)人类成熟的红细胞之所以能成为“细胞陷阱”,从结构角度看原因是其不具备_____________ ,无法提供HIV增殖的条件。

(4)CD4是HIV识别T细胞的重要特征物质,该物质最可能的成分是____________。

(5)衰老的红细胞成为_________________,由人类的免疫系统清除。

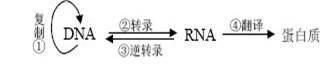

(6)有研究表明,HIV有100多种形态,其遗传物质为RNA,众多变异类型的形成是______________的结果,也是目前研制HIV疫苗的主要障碍。这种变化特点与一般生物不同之处是____ 。

(7)根据以上材料分析,结合遗传信息传递图解

你认为控制HIV产生新个体的最佳环节是上述_________。(填序号)

下图甲表示动物体生命活动调节的部分过程,图中字母代表激素;图乙表示的是运动神经纤维末梢和骨骼肌细胞之间的联系。请据图回答:

(1)在寒冷环境中,血液中含量会增加的激素有(填字母)( 2分),体温调节过程属于调节。

( 2) A、 B激素对垂体的作用效应分别是和。

(3)D代表激素的是,影响其分泌量的刺激是。

(4)骨骼肌受神经支配,运动神经末梢和骨骼肌之间靠 Ach(乙酰胆碱)传递信息,Ach是一种兴奋型递质,在没有神经冲动传过来时,Ach存在于图乙中(填序号)中。当神经冲动传到轴突末梢时,Ach进入③中,然后与Ach受体结合,引起肌肉收缩。在 Ach进入③的过程中,穿越生物膜的层数是。

(5)研究表明,不少重症肌无力患者是由于受病毒感染后,机体产生相应的抗体,它除与病毒结合之外,还能与 Ach受体结合,阻碍兴奋的传导,导致肌无力。在免疫学上此种重症肌无力属于一种病。

几种性染色体异常果蝇的性别、育性等如图所示。

(l)正常果蝇在减数第一次分裂中期的细胞内染色体组数为____,在减数第二次分裂后期的细胞中染色体数是____条。

(2)白眼雌果蝇( )最多产生

)最多产生 ____和____四种类型的配子。该果蝇与红眼雄果蝇(

____和____四种类型的配子。该果蝇与红眼雄果蝇( )杂交,子代中红眼雌果蝇的基因型为____。

)杂交,子代中红眼雌果蝇的基因型为____。

(3)用黑身白眼雌果蝇( )与灰身红眼雄栗蝇(

)与灰身红眼雄栗蝇( )杂交,F1雌果蝇表现为藏身红眼,雄果蝇表现为灰身白眼。F2中灰身红眼与黑身白眼果蝇的比例为____,从F2灰身红眼雌果蝇和灰身白眼雄果蝇中各随机选取一只杂交,予代中出现黑身白眼果蝇的概率为____。

)杂交,F1雌果蝇表现为藏身红眼,雄果蝇表现为灰身白眼。F2中灰身红眼与黑身白眼果蝇的比例为____,从F2灰身红眼雌果蝇和灰身白眼雄果蝇中各随机选取一只杂交,予代中出现黑身白眼果蝇的概率为____。

(4)用红眼雌果蝇( )与白眼雄果蝇(

)与白眼雄果蝇( )为亲本杂交,在F1群体中发现一只白眼雄果蝇(记为“M”)。M果蝇出现的原因有三种可能:第一种是亲本雌果蝇在减数分裂时期x染色体不分离:第二种是环境改变引起表现型变化,但基因型未变;第三种是亲本果蝇发生基因突变。请设计简便的杂交实验,确定M果蝇的出现是由哪一种原因引起的。

)为亲本杂交,在F1群体中发现一只白眼雄果蝇(记为“M”)。M果蝇出现的原因有三种可能:第一种是亲本雌果蝇在减数分裂时期x染色体不分离:第二种是环境改变引起表现型变化,但基因型未变;第三种是亲本果蝇发生基因突变。请设计简便的杂交实验,确定M果蝇的出现是由哪一种原因引起的。

M果蝇与正常白眼雌果蝇杂交,分析子代的表现型

结果预测:I.若________,则是减数分裂时x染色体不分离:Ⅱ若_________,则是环境改变:III若____________,则是基因突变。

(12分)回答下列I、Ⅱ小题

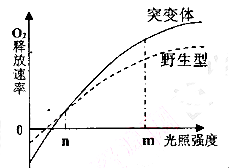

I、科研人员获得一种叶绿素b完全缺失的水稻突变体,该突变体对强光照环境的适应

能力更强。请回答:

(1)提取水稻突变体的光合色素,应在研磨叶片时加入____,以防色素破坏。用纸层析法分离该突变体叶片的光合色素,缺失的色素带应位于滤纸条的____(位置)。

(2)该突变体和野生型水稻的O2释放速率与光照强度的关系如图所示。当光照强度为n时,与野生型相比,突变体单位面积叶片中叶绿体的氧气产生速率___ 。当光照强度为m时,测得突变体叶片气孔开放程度比野生型更大,据此推测,突变体固定CO2形成____的速率也更快,对光反应产生的___ 消耗也更快,进而提高了光合放氧速率。

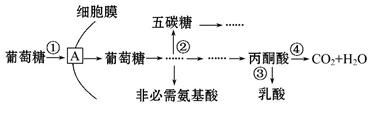

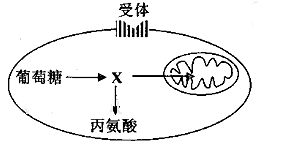

Ⅱ、研究表明,癌细胞和正常分化的细胞在有氧的条件下产生的ATP总量没有明显差异,但癌细胞从细胞外液中摄取并用于细胞呼吸的葡萄糖是正常细胞的若干倍。下图是癌细胞在有氧的条件下葡萄糖的部分代谢过程,据图分析回答下列问题:

(1)图中A代表细胞膜上的____,葡萄糖进入癌细胞后,在代谢过程中可通过形成五碳糖进而合成____作为DNA复制的原料。

(2)在有氧的条件下,癌细胞呼吸作用的方式为____。与正常细胞相比,①~④过程在癌细胞中明显增强的有____(填数字)。

(3)细胞在致癌因子的影响下,____基因的结构发生改变而被激活,进而调控_____的合成来改变代谢途径。若要研制药物来抑制癌症患者细胞中的异常代谢途径,图中的过程____(填数字)不宜选为作用位点。

下图甲、乙分别表示某基因组成为AaBbdd的雌性高等动物细胞分裂过程中某时期的染色体基因示意图和配子形成时细胞中染色体数量变化曲线图。

请据图回答下面的问题。

(l)图甲所示细胞名称为____。该细胞中含同源染色体和等位基因分别为___对和____对。若l号染色体表示X染色体,则2号和4号染色体分别叫做____。

(2)孟德尔的遗传定律是通过减数第一次分裂后期的____来实现的。

(3)图乙中的横坐标各数字中,____表示基因b与b的分开时期。

(4)请绘出与图甲的发生相对应的非等位基因随非同源染色体自由组合的细胞时期图像和其产生的配子示意图。

(1O分)

I、哺乳动物肝细胞内糖代谢的部分过程如图所示。

(1)图中X物质为____。在有氧条件下,该物质和水彻底分解成二氧化碳和[H],该过程在____中进行。

(2)血糖浓度升高时,葡萄糖进入肝细胞后可合成____,多余的葡萄糖还可以转化成____以储存能量。

(3)用 标记的葡萄糖研究肝细胞内糖代谢的过程中,发现血浆中的自蛋白亦出现放射性。在白蛋白合成和分泌的过程中,依次出现放射性的细胞器是____

标记的葡萄糖研究肝细胞内糖代谢的过程中,发现血浆中的自蛋白亦出现放射性。在白蛋白合成和分泌的过程中,依次出现放射性的细胞器是____

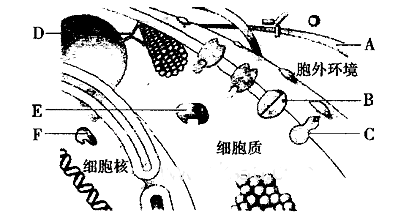

II、一切生命活动都离不开蛋白质,图示部分细胞结构和多种蛋白质,请回答下列有关问题。

(1)B蛋白与物质跨膜运输有关,如果运输过程需ATP供能,则运输方式称为____,若运输过程不消耗ATP,则运输方式称为____。

(2)C蛋白只能与特定分子结合,结合后使蛋白质的空间结构发生变化,像“分子开关”一样,引起细胞内一系列变化,是细胞膜完成____功能的分子基础。

(3)E蛋白具有催化功能,因其只能与____结合,所以E蛋白的功能具有专一性的特点。

(4)F蛋白的功能是与DNA分子的某一部位结合,以DNA分子的一条链为模扳合成RNA分子,F蛋白的名称是____