“我希望世界各地的文化之风都能尽情地吹到我的家园,但是我不能让它把我连根带走。”甘地这句名言强调的是( )

| A.要扬弃传统文化,革故鼎新 |

| B.要承认不同民族文化具有共同性 |

| C.要汲取其他民族文化的长处,也要保持本民族文化的特色 |

| D.要尊重世界文化的多样性,促进世界文化繁荣和发展 |

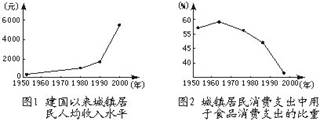

邓小平说,我们奋斗了几十年,就是为了消灭贫困。几十年来,我国城镇居民生活发生了巨大的变化。看下面图1和图2,回答问题。

图中所述内容意味着

①居民消费结果发生变化,消费呈升级趋势 ②城镇居民用于食品的消费支出越来越少

③我国居民的物质生活消费已得到满足 ④我国城镇居民已把劳务消费作为主要的消费内容

| A.① | B.①② | C.①②③ | D.①②③④ |

李白《静夜思》:“床前明月光,疑是地上霜。举头望明月,低头思故乡。”而今有人说“床前”不好,应改为“窗前”。其实,李白所说的床并非寝具,而是说的水井边的一圈栏杆。据此回答问题。这就告诉我们一个道理

| A.仁者见仁,智者见智 | B.人们的认识不能统一 |

| C.事物的多样性决定了人们思维的复杂性 | D.人们的思维可以改变客观对象 |

有人将诗中的“床”理解为寝具

| A.是对认识的发展 | B.犯了经验主义的错误 |

| C.犯了教条主义的错误 | D.不是对事实的反映 |

读右边漫画《立竿见影》,回答问题。

漫画告诉我们,要成为一个受群众拥护的干部,首先要

| A.学习文化知识 | B.端正立场 |

| C.参加生产劳动 | D.有自己的世界观 |

漫画所表现的这类干部之所以做出损害群众利益的事,就在于他们没有坚持

| A.党要管党 | B.以德治国 | C.改革开放 | D.执政为民 |

鲁人善织屦(用布和麻织成的鞋子),妻善织缟(白色的绢),而欲徙于越。或谓之曰:“子必穷矣。”鲁人曰:“何也?”曰:“屦为履之也,而越人跣行(光脚走路);缟为冠之也,而越人被(披)发。以子之所长,游于不用之国,欲使无穷,其可得乎?”据此回答问题。这则故事的本意在于说明

| A.一切从实际出发,避免盲目性 |

| B.有良好的愿望再加上坚定的意志,就能成就一番事业 |

| C.劝阻者目光短浅,不知道事物的发展方向 |

| D.不同的人对同一事物有不同的看法 |

假如日后鲁人果真“徙于越”,使得越人不再跣行”“披发”,带动越地纺织业日渐兴旺。这说明

| A.不断创造需求,生产才能发展 |

| B.生产决定需求,生产什么就消费什么 |

| C.环境的变化决定需求的变化 |

| D.需求引导生产,有什么需求才能生产什么 |

苏轼诗曰:“横看成岭侧成峰,远近高低各不同。不识庐山真面目,只缘身在此山中。”据此回答问题。这首诗主要说明

| A.意识能够反作用于客观事物 |

| B.意识很难准确地反映客观事物 |

| C.世界上一切事物都是运动、变化、发展的 |

| D.人们对客观事物的认识,总要受主观条件和客观条件制约 |

与上述诗句意思相近的是

| A.江山代有才人出,各领风骚数百年 |

| B.竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知 |

| C.旁观者清,当局者迷 |

| D.将欲夺之,必先予之 |