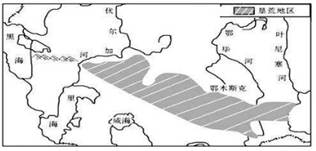

20世纪50年代,原苏联在西西伯利亚平原及哈萨克丘陵北部地区组织大规模的垦荒。在垦荒初期,人们没有考虑垦荒区的气候和土壤等自然条件特点。没有采取相应的保护措施,结果导致生态平衡失调。读图回答问题。

该农垦区农业发展的优越自然条件不包括 ( )

| A.土地广阔,便于机械化耕作 | B.太阳辐射强,昼夜温差大 |

| C.气候温暖湿润,光热充足 | D.低温时间长,病虫害少 |

该垦荒区面临的主要生态问题是 ( )

| A.森林破坏,生物多样性减少 | B.水土流失加剧,土壤肥力下降 |

| C.风沙危害,土地荒漠化 | D.湿地萎缩,生态功能下降 |

当地人们在解决上述问题时采取了收获后在田间残留茬的方法,这样做的好处是 ( )

①减少风的侵蚀 ②防止冻土扩大

③增加土壤水分 ④降低地面辐射

| A.①③ | B.②④ | C.①④ | D.②③ |

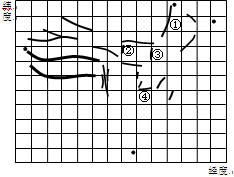

该图是经纬网图层和中国著名山脉图层的叠加图,图中经纬线间隔度数相等,四个小黑点为中国领土四至点(最东、最西、最北、最南)。读图回答问题。

经纬网的纬线间距为()

| A.3° | B.5° |

| C.8° | D.10° |

我国种植业与畜牧业分界线大致经过山脉()

| A.① | B.② | C.③ | D.④ |

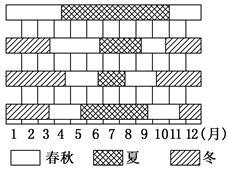

图为我国北京、广州、武汉、哈尔滨四个城市的季节分配示意图。图示季节分配自上而下依次为

| A.北京、广州、武汉、哈尔滨 |

| B.北京、武汉、哈尔滨、广州 |

| C.广州、武汉、哈尔滨、北京 |

| D.广州、北京、哈尔滨、武汉 |

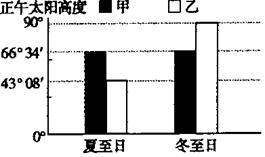

如图为6月22日与12月22日地球表面甲、乙两地的正午太阳高度。下列说法正确的是

| A.甲地地球自转线速度小于乙地 |

| B.一年中甲地比乙地昼夜长短的变化幅度大 |

| C.甲乙两地的正午太阳高度会在同一天达到最小值 |

| D.从夏至到秋分乙地比甲地正午太阳高度变化幅度大 |

下表为三地连续两日日出与日落时刻(北京时间)。据此回答问题。

表1

| 时间 地点 |

当日 |

次日 |

||

| 日出 |

日落 |

日出 |

日落 |

|

| ① |

9:00 |

23:00 |

8:58 |

23:02 |

| ② |

7:19 |

18:41 |

7:20 |

18:40 |

| ③ |

5:40 |

18:48 |

5:39 |

18:49 |

三地按纬度由高到低排列正确的是

| A.①②③ | B.①③② | C.②①③ | D.③②① |

若③地为北京,则此时

| A.太阳直射点位于南半球且向北移 |

| B.地球公转速度逐渐加快 |

| C.北极圈内极昼的范围逐渐扩大 |

| D.各地昼夜长短相差最小 |

有关地球圈层结构的说法,不正确的是

| A.大气圈的主要成分是氮和氧 | B.水圈是连续但不规则的圈层 |

| C.生物圈是地球表层生物及其生存环境的总称 | D.地壳结构的特点是厚度均匀 |