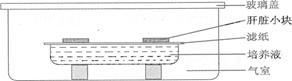

(8分)动物器官的体外培养技术对于研究器官的生理、病理过程及其机制意义重大。下图是一个新生小鼠的肝脏小块培养装置示意图。请回答下列问题。

(1)肝脏切成小薄片,这有利于肝脏细胞 。

(2)气室中充入5% C02气体的主要作用是 。

(3)培养液中添加抗生素是为了抑制细菌生长,但要注意选择抗生素的 ,以保证抗生素对肝脏无害。

(4)有机物X有毒性,可诱发染色体断裂。利用上图所示装置和提供的下列材料用具,探究肝脏小块对有机物X是否具有解毒作用。

材料用具:

肝脏小块,外周血淋巴细胞,淋巴细胞培养液,植物凝集素(刺激淋巴细胞分裂);显微镜,载玻片,盖玻片,玻璃皿,滴管;吉姆萨染液(使染色体着色),有机物X溶液等。

实验过程:

①在淋巴细胞培养液中加入植物凝集素培养淋巴细胞,取4等份,备用。

②利用甲、乙、丙、丁4组上图所示装置,按下表步骤操作(“√”表示已完成的步骤)。

| |

甲 |

乙 |

丙 |

丁 |

| 步骤一:加人肝脏培养液 |

√ |

√ |

√ |

√ |

| 步骤二:加入有机物X溶液 |

√ |

|

√ |

|

| 步骤三:放置肝脏小块 |

√ |

|

|

|

上表中还需进行的操作是 。 (2分)

③培养一段时间后,取4组装置中的等量培养液,分别添加到4份备用的淋巴细胞培养液中继续培养。

④一段时间后取淋巴细胞分别染色、制片。在显微镜下观察 ,并对比分析。若丙组淋巴细胞出现异常,而甲组的淋巴细胞正常,则说明 。(2分)

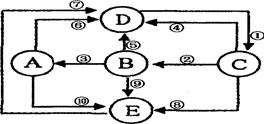

全球气候变暖主要与碳循环平衡被破坏有关。右图是某生态系统中碳循环及能量流动模式图,图中A—E表示生态系统的组成成分,①∽⑩表示相关生理过程或能量流动,据图回答下列问题:

(1)在这个生态系统中,(填字母)共同构成生物群落,它们种类越多,生态系统的稳定性就越高。

(2)碳循环的平衡是由于与的速率相同(用图中数字序号表示),而导致这一平衡被打破的主要原因是和。

(3)分解者除了(填生物类群名称)外,还有一些生活在土壤中的小动物,它们的主要作用是。

(4)若图中数字序号表示能量流动,则次级消费者粪便里的能量应该归入_________ (填“②”或“③”)。

随着各地规模化养殖快速发展,养殖场污水的排放造成环境污染问题日渐突出,下图是利用人工湿地对养殖业污水进行处理和生态综合利用的示意图。请回答:

(1)人工湿地中属于第一营养级的生物有和绿化区植物 ,生物D属级消费者。输入该湿地生态系统的能量有________________________________。

(2)该人工湿地主要通过物理沉降、动植物吸收和,达到净化的目的。为避免环境污染,在加强净化同时,还应加强对污染源的控制,其生态学理由是____________________________。

(3)上图中A、B、C、D为该湿地中的四种鱼,其中C种群的数量变化曲线如右图所示,则该种群的环境容纳量为_______;若人工全部移除B种鱼,则C种群的环境容纳量将。

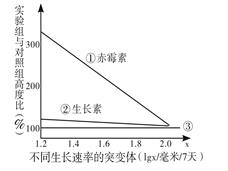

植物激素突变体是研究植物激素合成、代谢途径以及生理功能的重要实验材料。某课题组为了研究生长素和赤霉素对遗传性矮生植物的作用效应,将适宜浓度的生长素和赤霉素分别喷施到5个不同突变体(生长速率分别为lg1.2、lg1.4、lg1.6、lg1.8、lg2.0毫米/7天)的矮生豌豆幼苗上,实验结果如图。请回答下列问题:

(1)赤霉素能促进__________从而引起植株增高;生长素也具有促进生长的功能,其作用特点是_______,两种激素在植物体内都不直接参与细胞代谢,而是给细胞传达一种_________代谢的信息。赤霉素和生长素都能促进生长,体现了激素间的关系。

(2)该实验的自变量为________________,图中设置③组的作用是___________。

(3)根据实验结果可知,体外喷施_________能明显促进矮生豌豆的生长,生长速率越慢的品种,对该激素生长反应越_________(显著、不显著),其原因可能是遗传性矮生植株的体内缺少_________。

下表是生物学工作者收集到的某湖区几种生物的食物关系(“√”表示存在食物关系)。请据下表回答问题:

| 被食者 捕食者 |

绿藻 |

螺蛳 |

水草 |

鲫鱼 |

轮虫 |

| 螺蛳 |

√ |

√ |

|||

| 鲫鱼 |

√ |

√ |

√ |

√ |

|

| 轮虫 |

√ |

(1)根据上表画出食物链(网)

(2)鲫鱼与轮虫的种间关系为,信息传递的方向是(填“双向的”或“单向的”)。

(3)若由于某种原因螺蛳全部死亡,轮虫的种群数量在短时间内将,该湖泊生态系统的抵抗力稳定性将。

(4)假如鲫鱼的食物有1/5来自轮虫,1/5来自螺蛳,1/5来自水草,2/5来自绿藻,能量流动效率按10%计算,该鲫鱼增重2 kg需消耗绿色植物kg。

在稻田放养鸭,利用鸭的杂食性以及活动性,不仅能吃掉稻田内的杂草害虫,还能对稻田土壤起到中耕的作用,同时鸭排出的粪便可作为肥料,在稻田里就能生产出无公害的大米和鸭肉。为此,研究人员对稻鸭共作进行了相关实验,结果如下表。

| 杂草密度(株/m2) |

物种丰富度(种)] |

杂草相对优势度 |

|||||

| 草龙 |

节节菜 |

稗草 |

陌上菜 |

异型莎草 |

|||

| 常规区 |

40 |

12.0 |

0.247 |

0.189 |

0.100 |

0.102 |

0.094 |

| 稻鸭区 |

2.3 |

5.0 |

0 |

0.259 |

0.271 |

0.089 |

0 |

注:相对优势度表示植物在群落中的优势地位

(1)调查杂草密度采用的方法是,表中杂草密度数值应采用多组调查结果的值。

(2)物种丰富度的变化表明稻鸭共作能显著降低稻田群落中杂草的。由于稻鸭共作,原本在群落中优势明显的地位下降,而有些杂草的优势地位明显上升,在群落中各个生物种群分别占据了不同的空间,由此推测采取不同的处理方法会对稻田群落的有不同的影响。

(3)稻田生态系统中的能将鸭的粪便分解成以促进水稻的生长。鸭的引入增加了稻田生态系统中的复杂性,从而使该生态系统的功能提高。