读我国部分政区及邻国示意图,回答下列问题

⑴图中我国东部邻国①是 ,与我国隔海相望的国家②③中,是日本的是 。邻国④⑤中,是俄罗斯的是 。

⑵我国领土最北端A是 ,最东端B是 。

⑶省区C是我国 族聚居区。

⑷我国濒临的海洋D是 ;濒临E海的我国四个省区的简称分别是 。

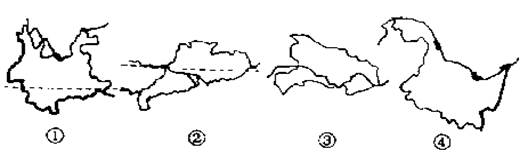

读图回答并完成下列要求:

(1)图中四个省中临海的是(写省名),临海;纬度最高的是(写省名)。

(2)四个省中,有热带分布的是:、。(写省名)

(3)图中②是省,简称是。

读图回答问题(9)

(1)写出图中数码代表的地理事物名称:

山脉名称: 567

地形区名称:123

(2)图中的太行山脉东侧的地形区名称是、西侧地形区名称是

(3)图中巫山东侧的地形区名称是

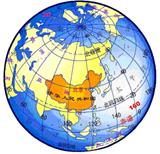

读图答下列问题(共10分,每空1分)

(1)从东西半球看,我国位于半球,从南北半球看,我国位于半球。

我国大部分领土位于带,一小部分位于带,我国没有带。

(2)我国东邻洋,西靠世界上最大的大陆 大陆,是个国家 。

(3)我国陆地面积约万平方千米,仅小于俄罗斯和加拿大,居世界第位。

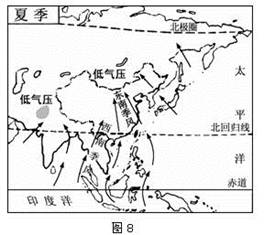

读图,回答下列问题。(共10分,每空1分)

(1)影响我国的夏季风主要是来自洋和洋的偏(风向),受其影响,我国夏季的气候特点是。

(2) 受夏季风影响明显的是——阴山——賀兰山以(东或西)的地区,称为区。

(3)受季风的影响,我国年降水量空间分布的总趋势是

夏季风活动不稳定容易造成灾和 灾

看图回答下列问题(共10分,每空1分)

| 省区 |

江苏 |

山东 |

新疆 |

西藏 |

| 面积(万平方千米) |

10.26 |

15.30 |

160. |

122 |

| 人口(万人) |

7406 |

9125 |

1934 |

270 |

(1)表中密度最大的是,最小的是 。我国人口分布的特点是东西 。

(2)由于人口众多,给带来巨大的压力,为此我国政府把实行做为一项长期的基本国策,基本内容是控制人口,提高人口;具体要求是晚育,优生。