1984年12月,著名经济学家张五常写道:“中国有十亿人口,八亿以上是农民。假若中国要在20年后有足以炫耀的经济表现,以我个人保守的估计,在这20年间必须要有3、4亿人口从农村迁移到城市去。这个大搬迁牵涉的数目等于80个现在广州市的人口。在这个迁徙过程中,小市镇会扩大,新城市会出现,而迁徙到现有的大城市里的会近2亿人!读材料,分析并结合所学内容,回答问题。材料中,经济学家张五常所分析的农民迁徙过程中,迁徙到现有的大城市里的人口近2亿人,他的说法属于

| A.城市文明向广大农村地域扩散的过程 |

| B.农村地域向城市地域转化的过程 |

| C.农村人口向城市集中的过程 |

| D.以上都不对 |

张五常先生所说的假若中国要在20年后有足以炫耀的经济表现,以我个人保守的估计,在这20年间必须要有3、4亿人口从农村迁移到城市去,明显说明了城市的重要作用,主要是

| A.城市是某一地域的文化中心,有益于文化的发展 |

| B.城市是某一地域的经济中心,有利于民主的发展 |

| C.城市是某一地域的政治中心,有利于经济的发展 |

| D.城市是某一地域的人口中心,有利于人口的控制 |

有人认为,如果农民大量进城,会造成城市人口规模过大,带来不可估计的严重后果(比如,社会混乱、就业压力增大等等),对此,根据现实和所学内容加以判断

| A.这种说法对,引起社会混乱,造成经济下滑 |

| B.这种说法片面,大城市人口规模增长,小城镇建设加快,从根本上有利于经济的发展 |

| C.这种说法错误,农民都进了城,有利于经济结构的调整,不会有任何问题 |

| D.这种说法对,农民劳动力素质低,不利于经济的发展 |

从世界城市化进程和特点来看,我国的城市化水平落后,试分析客观原因,下列说法正确的是

| A.我国属于发展中国家,不能加快城市化的发展 |

| B.我国农村人口基数大,农业生产水平低,而且教育文化水平低,不利于城市化 |

| C.我国大城市太少,不能带动经济的发展 |

| D.我国城市化水平合适,有利于城市的郊区化 |

图是某城镇用地布局规划方案示意图。读图回答下列问题。

(1)该方案突出优点是规划中的()

| A. |

居住区紧靠旧城、临近铁路 |

B. |

居住区环境好、建筑工程量小 |

C. |

工业区靠近水源、铁路交通方便 |

D. |

工业区地势平坦、位于主导风下风向 |

(2)适合布局在防护带的是()

| A. |

停车场、日用品仓库 |

B. |

幼儿园、日用品仓库 |

C. |

幼儿园、医院 |

D. |

医院、停车场 |

据图文(图)材料,回答下列问题。

葡萄酒用新鲜葡萄或葡萄汁酿造而成。近年来,我国葡萄酒产量及消费量快速增长。

(1)据图文材料分析,影响葡萄酒产业布局最主要的一组区位因素是()

| A. |

原料、劳动力 |

B. |

原料、市场 |

C. |

技术、市场 |

D. |

交通、能源 |

(2)对图中葡萄酒产业特点的描述,符合图文信息的是()

| A. |

以工业为基础,产业部门单一 |

B. |

地域文化决定了葡萄酒的产量 |

C. |

工业产品间都有"上下游"联系 |

D. |

产业结构体现了可持续发展观念 |

图3是上海市某区域住房价格各因素的影响权重示意图,读图完成下列问题。

(1)该区域二手房价格受交通条件的影响权重值为6.42%,新房价格受交通条件影响权重值为0.67%,影响程度均没有现实生活中感觉到的那么重要,这可能是该区域:

A.人口密集 B.环境质量好C.交通便利 D.繁华程度高

(2)有关该区域房地产管理与开发叙述正确的是:

A.基础设施决定二手房价格 B.房地产开发商关注环境质量

C.地理位置对二手房、新房的影响差异较大

D.人口状况对二手房、新房的影响差异较小

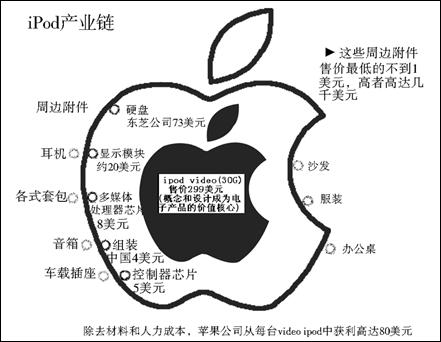

下图为iPod产业链示意图,读图回答下列问题。

(1)根据图中信息,下列叙述错误的是

A.该类工业属于市场指向型 B.产品iPod产业链复杂

C.从事该产品的概念和设计活动利润最高

D.iPod产品在中国组装主要原因中国拥有劳动力廉价

(2)据图判断下列说法正确的是

A. 各零部件因在生产上的联系而自发地集聚.

B. iPod产品的周边附件技术含量低、价格低廉

C. 该工业为寻求最优区位,形成工业分散的现象

D. 此类工业产品更新换代的周期较长

读图3和图4回答下列问题。

(1)城市功能区分布图中,Q地为该城市规划预留地,最适宜建

A.客货物流区 B.高新技术区 C.旅游度假区 D.行政办公区

(2)如果该城市的工业布局是合理的,那么该城市的风频图可能是

|

A.甲 B.乙 C.丙 D.丁

(3)该城市大气SO2地面浓度最大的区域,其污染物来源可能是

A.工业生产排放的废气 B.交通工具排放的尾气

C.矿产开采带来的废气 D.冬季取暖排放的废气