英国女王伊丽莎白一世和法国国王路易十四都曾发出这样的感叹:“中国科举制度是世界各国中所用以选取真才之最古最好的制度。”甚至称之为“中国的第五大发明”。从时代发展的角度来看,当时该“发明”的着眼点在于

| A.抑制门阀势力,加强中央集权 | B.弘扬儒学正统,约束官吏言行 |

| C.防范武将专权,完善官僚体制 | D.强化君主专制,培养忠臣顺民 |

曾任陕西督军团长、后任直系军阀师长的胡景翼在1919年6月的一篇日记中写道:“此举或顺 天意也,书云,天视自我民视,天听自我民听。曹等数人,人怨极矣,天岂有不愿者乎?”下列对其解读正确的是

| A.这段日记有助于判断北洋军阀对五四运动的真实态度 |

| B.这段日记表明当时的胡景翼是具有爱国心与正义感的 |

| C.这段日记表明胡景翼很大程度上受到中体西用的影响 |

| D.这段日记表明胡景翼代表的直系军阀与北洋军阀决裂 |

以下是西方历史学家对辛亥革命的评述,其中与我们的观点相一致的是 A

| A.“尽管革命以新军中士兵的爆发而开端,革命本身毫无疑问仍然是一个上流阶层的革命” |

| B.“旧制度崩溃了,但共和派革命党人之混杂集团并未对此做出真正的贡献,仅仅充当了无足轻重的支持力量” |

| C.“辛亥革命并不像大家……声称的那样是一种资产阶级革命,而仅仅是中国政权解体的一个简单插曲” |

| D.“就像1911年所表明的那样,清朝最终是由于内部的积弱而崩溃,并非被革命力量所推翻” |

辛亥革命10周年之际,梁启超撰文写道:“辛亥革命有什么意义呢?简单说……第一,觉得凡不是中国人都没有权来管中国人的事;第二,觉得凡是中国人都有权来管中国人的事”。他主要肯定辛亥革命

| A.确立了民主共和政体 | B.推翻了封建帝制 |

| C.增强了民族民主意识 | D.实现了民族独立 |

资本主义经济结构在19世纪中期、19世纪末20世纪初和二战以后,经历了三次大调整。这三次调整的共同影响是

| A.引发了工业革命的兴起 | B.促进了资本主义制度的自我完善 |

| C.引起了民族解放运动高涨 | D.加速了世界大战的爆发 |

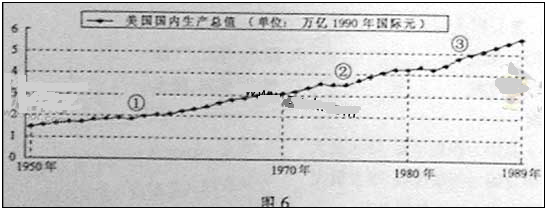

下图是1950—1989年美国国内生产总值变化曲线图。对图中②时段解读正确的是

| A.美国经济出现“滞胀”现象 | B.“新经济”得以快速发展 |

| C.美国经济处于“黄金时期” | D.国家干预经济得到强化 |