甲图为某高等植物细胞亚显微结构示意图,乙图该细胞放大的部分细胞结构和多种蛋白质示意图,请分析回答以下问题:

甲 乙

(1)若甲图细胞为叶肉细胞,与能量转换有关的细胞器有[ ] 和[ ] 。在该细胞的代谢过程中,ADP转化成ATP所需要的能量可由 (填生理过程)提供的。

(2)若甲图细胞为根毛细胞,通过 的方式选择性吸收矿质离子,这种选择性最可能与乙图的 蛋白(填字母)有关。

(3)若甲图细胞为根尖分生区的细胞,在有丝分裂间期,细胞内体积最大的结构是[5]中发生的主要物质变化是 ;在有丝分裂末期, 参与新细胞的细胞壁形成。

(4)乙图中A蛋白使细胞间的黏着性增强,所以在动物细胞工程中常用_____________处理组织碎块,使细胞分散开。

(5)乙图中C蛋白与多糖结合形成的物质在细胞癌变后,其含量的变化是 。

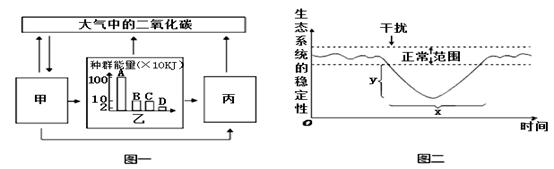

下列图一表示某生态系统的碳循环示意图,其中甲、乙、丙为生态系统中的三种组成成分,A、B、C、D是乙中的四种生物;图二中,两条虚线之间的部分表示生态系统稳定性的正常范围,y表示一个外来干扰使之偏离这一范围的大小,x表示恢复到原状态所需的时间。

(1)写出图一中存在的食物链(网):。

(2)图一中B和D之间的信息传递种类可能有。

(3)已知在某一阶段由于某种原因造成了图一中生物C的灭绝:

①其他生物数量发生较大波动后才逐渐趋于稳定,原因是该生态系统的能力较弱。

②请用箭头和文字(字母)表示此时该生态系统中的能量流动途径(生物的呼吸耗能不做要求)。

(4)若该生态系统用a表示,由图二可知,对生态系统a和另一个生态系统b施加相同强度的干扰,若xa<xb,说明这两个生态系统稳定性的关系为a高于b。

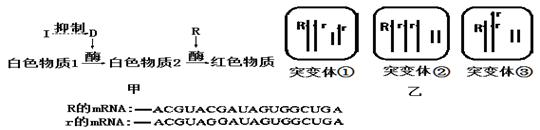

某二倍体植物的花色受独立遗传的三对基因(用Dd、Ii、Rr表示)控制。研究发现,体细胞中r基因数多于R时,R基因的表达减弱而形成粉红花突变体。基因控制花色色素合成的途径、粉红花突变体体细胞中基因与染色体的组成(其它基因数量与染色体均正常)如图所示。

(1)正常情况下,甲图中红花植株的基因型有___________种。某正常红花植株自交后代出现了两种表现型,子代中表现型的比例为______________。

(2)对R与r基因的mRNA进行研究,发现其末端序列存在差异,如图所示。二者编码的氨基酸在数量上相差__________个(起始密码子位置相同,UAA、UAG与UGA为终止密码子)

(3)基因型为iiDdRr的花芽中,出现基因型为iiDdr的一部分细胞,其发育形成的花呈_______色,该变异是细胞分裂过程中出现_________的结果。

(4)今有已知基因组成的纯种正常植株若干,请利用上述材料设计一个最简便的杂交实验,以确定iiDdRrr植株属于图乙中的哪一种突变体(假设实验过程中不存在突变与染色体互换,各型配子活力相同。突变体②减数分裂时,配对的三条染色体中,任意配对的两条染色体分离时,另一条染色体随机移向细胞任一极。)。

实验步骤:让该突变体与基因型为iiDDrr的植株杂交,观察并统计子代的表现型与比例。结果预测:I若子代中________,则其为突变体①;II若子代中_________,则其为突变体②;III若子代中_________,则其为突变体③。

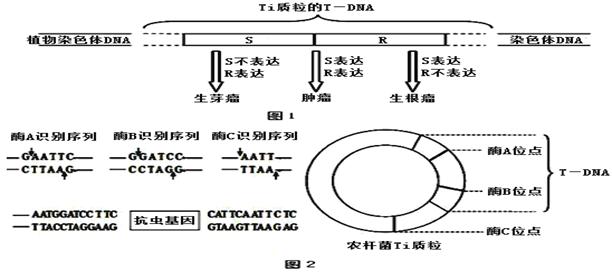

(1).土壤农杆菌能将自身Ti质粒的T-DNA整合到植物染色体DNA上,诱发植物形成肿瘤。T-DNA中含有植物生长素合成酶基因(S)和细胞分裂素合成酶基因(R),如图1所示,它们的表达与否能影响相应植物激素的含量,进而调节肿瘤组织的生长与分化。基因工程常用Ti质粒作为运载体,图2表示抗虫棉培育中使用的三种限制酶A、B、C的识别序列以及Ti质粒上限制酶切割位点的分布,抗虫基因内部不含切割位点,两侧标明序列为切割区域。

①据图2分析,切取抗虫基因时,使用限制酶,切割Ti质粒时,使用限制酶。

②成功建构的重组质粒含有限制酶A的识别位点个,若用酶C处理该重组质粒,将得到个DNA片段。

③若抗虫基因插入的位置在R基因内部,根据图1可知,筛选出植株即是成功导入抗虫基因的棉花植株。

(2).单克隆抗体技术在生物工程中占有重要地位。请回答相关问题:

④技术是单克隆抗体技术的基础。

⑤在技术操作中,需要将融合细胞用培养基进行筛选,并进行克隆化培养和检测,以得到足够数量的符合要求的杂交瘤细胞。

⑥若将杂交瘤细胞在体外条件下做大规模培养,可从中提取出大量的单克隆抗体。

⑦研究人员应用工程技术,改造了鼠源性抗体分子的结构,降低了鼠源性抗体的人体反应。

(本题18分)已知玫瑰的花色由一对等位基因A、a控制(A对a为完全显性)。A基因控制紫色性状, a控制白色性状。现某研究小组将一种修饰基因B导入该植物某染色体中,该基因能淡化该植物花颜色的深度。研究发现植物具有一个B基因时颜色变浅为红色,具有两个B基因时为白色(无修饰基因B时用b表示)。现有三个纯合品系,白色1、白色2和紫色进行杂交实验结果如下:

| 组别 |

亲 本 |

F1 表现 |

F2表现 |

| I |

白色1×紫色 |

紫色 |

3/4紫色,1/4白色 |

| II |

白色2×紫色 |

红色 |

1/4紫色,1/2红色,1/4白色 |

| III |

白色1×白色2 |

红色 |

3/16紫色,6/16红色,7/16白色. |

(1)根据杂交实验结果,控制花色的基因与导入的修饰基因在遗传过程中遵循定律;

(2)研究人员通过转基因技术将修饰基因B导入体细胞中,从而培育出红色植株,该育种方式的明显优点为。

(3)根据以上信息,可判断上述杂交亲本中白色2的基因型为。第III组F2中开白花的个体中不能稳定遗传的基因型有种。若从第I、III组的F2中各取一株紫色的植株,二者基因型相同的概率是。

(4)玫瑰花色遗传过程中说明一对相对性状可以由对基因控制,玫瑰花色由花青素决定,而花青素不是蛋白质,故A基因是通过控制控制紫色性状。

(5)为鉴别第III组F2中某一白色植株的基因型,用非转基因白色植株进行杂交,若后代只有红色和白色的植株,则可判断其基因型。请用遗传图解表示该判断过程。

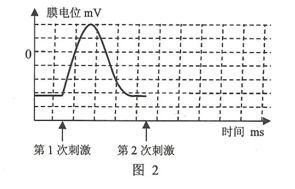

神经性药物P具有降低与受体相结合的乙酰胆碱的分解作用。为验证它的生理功能,设计了如下实验方案:

实验材料:坐骨神经腓肠肌标本(下图为神经肌肉接点的放大)、药物P、生理盐水。

(1)实验原理

本实验可以通过观察比较药物处理前后和测量变化来验证神经性药物P生理功能。

(2)实验思路

①取坐骨神经腓肠肌标本,将电位测量仪的两个电极分别置于。

②用适宜强度的刺激刺激坐骨神经,并记录电位变化,如图所示。

③一段时间后,向培养皿加入。

④用与第一次刺激相同强度的刺激刺激坐骨神经腓肠肌标本的相应位置,并记录电位变化。

(3)预期结果(用曲线形式表示)。

(4)分析讨论:为什么第二次刺激的强度要与第一次相等?。