“更高、更快、更强”的奥运精神在化学学习中有所体现。请分析题意,按要求回答问题:

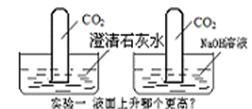

(1)写出右下图实验一中“更高”的化学方程式: 。由此实验你认为实验室除去混合气体中的二氧化碳气体杂质的最佳试剂是 。

(2)写出右图实验二中“更快”的化学方程式: 。

(3)“更强”,辩论见风采。某学校化学兴趣小组的同学准备了一场辩论赛。辩论主题是“1 + 1等于不等于2。”甲方认为:1 + 1等于2。乙方认为:1 + 1不等于2。请根据溶液的相关知识判断。

①如果你认为甲方正确,请举一例 ;

②如果你认为乙方正确,请举一例 。

生石灰常用作食品干燥剂.久置的生石灰里可能会含有氧化钙、氢氧化钙、碳酸钙三种物质中的一种或几种(假设久制的生石灰中不再含有其它成分).为了探究久置的生石灰的成分,某校化学兴趣小组进行了以下探究活动.

【设计实验】取0.94g久置的生石灰样品放入烧杯中,进行了以下探究实验,如图所示:

【讨论与分析】

(1)生石灰可以做干燥剂的原因是 (用化学方程式表示).

(2)向0.2g滤渣A中滴加稀盐酸,有气泡产生,说明久置的生石灰样品中一定含有 (填写化学式).

(3)②中反应过程中的实验现象是 .

(4)将混合物C、D全部倒入一个洁净的烧杯中混合,充分反应后,过滤,得到1g滤渣E和红色滤液F.向滤液F中滴加CaCl2溶液,有白色沉淀生成,则滤液F的溶质中一定含有 ,还可能含有 .

【解释与结论】依据实验现象和测得的数据判断,0.94g久置的生石灰样品的成分是 .

不锈钢材料中含有的金属铬(Cr)能提高钢的抗氧化性和耐腐蚀性.为了解金属铬与常见金属铝、铜在金属活动性顺序中的相对位置关系,小娟与小涛进行了如下探究活动.

【猜想和假设】根据所学知识,猜想三种金属在金属活动顺序中的相对位置关系:

猜想一:Cr Al Cu猜想二:Al Cr Cu猜想三:

【实验和探究】

(1)小娟的实验:

取大小相同的铝、铬、铜三种金属片(用砂纸打磨光亮)

实验步骤 实验现象 解释与结论分别取三支试管,向其中入等质量、等浓度的稀硫酸然后将铝、铬、铜三种金属分别插入三支试管中.铝片表面产生的气泡较快;铬片表面产生气泡较缓慢,溶液变蓝色;铜片无明显现象.猜想 成立.铬与稀硫酸反应生成蓝色的硫酸亚铬(CrSO4)溶液,该反应的化学方程式为 .

(2)小涛的实验:

小涛只选用了三种药品进行实验,也得出了三种金属在金属活动顺序中的相对位置关系.则他选用的三种药品可能是 .

【总结与归纳】由上述实验得出比较金属活动性强弱的方法有:① ; ② .

某实验小组同学想利用如图所示装置制取并收集一瓶纯净、干燥的二氧化碳(所用装置气密性良好).

【查阅资料】a、二氧化碳在饱和NaHCO3溶液中溶解度很小;

b、CaCl2溶液呈中性.

(1)装置B的作用是 .

(2)实验中观察到A中持续有大量的气泡产生,但较长时间后,经验证D中二氧化碳仍然没有收集满,原因是 .

(3)针对上述现象,同学们改进并成功完成了实验,在处理废液时,小新同学想将锥形瓶中的废液直接倒入下水道,但小帆同学认为这种做法不正确,应该先对废液中溶质的成分进行探究.

【猜想与假设】猜想1:溶质为CaCl2;猜想2:溶质为CaCl2和HCl.

【实验与验证】

| 操作 |

现象 |

结论 |

| 取少量废液于试管中,向其中加入 |

猜想2正确 |

【反思与应用】为避免污染,向废液中加入过量的 (填化学式),反应完全后过滤,就可得到只含CaCl2一种溶质的溶液.

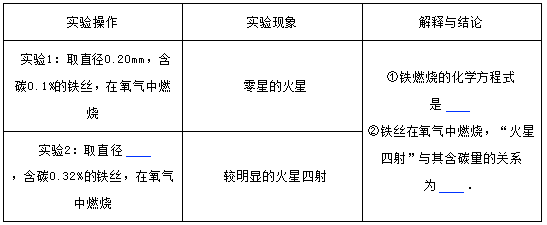

同学们围绕“铁在氧气里燃烧”的实验展开以下探究活动.

活动一:探究铁丝在氧气中燃烧时“火星四射”的现象与其含碳量的关系

【实验探究】

【拓展延伸】同学们认为铁丝燃烧的现象还与氧气的浓度有关,所以想收集不同浓度的氧气进行相关实验,若用排水法收集一瓶体积分数为90%的氧气,预先应向容积为400mL的集气瓶中加水,水的体积约为 mL.

活动二:探究铁燃烧时溅落下来的黑色物质中是否有铁单质

【查阅资料】①自然界中铁的氧化物主要是Fe3O4和Fe2O3两种(FeO极易被氧化为Fe2O3);

②铁的氧化物均能溶于酸.

【实验探究】

【拓展延伸】

已知:高温条件下铁和水能反应生成四氧化三铁和氢气,则该反应的化学方程式为 .

由此可知探究活动二中为了防止集气瓶炸裂,应采取的措施是 .

化学兴趣小组的同学在帮助老师整理实验室时,意外地发现实验桌上有一瓶敞口放置的氢氧化钙粉末.于是对该粉末进行了如下探究.

【提出问题】该瓶粉末的成分是什么?

【猜想与假设】猜想一:该瓶粉末的成分可能为氢氧化钙

猜想二:该瓶粉末的成分可能为氢氧化钙和碳酸钙

猜想三:该瓶粉末的成分可能为 ,做出猜想三的理由是 .

【实验验证】请你参与探究,完成下面的实验报告.

【联想与启示】氢氧化钙露置在空气中会发生变质,变质的原因是 (用化学方程式表示),因此,必须 保存.