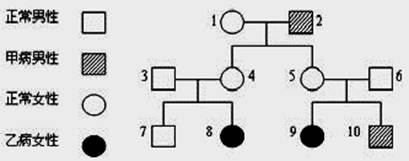

(每空1分,共8分)下图为两种单基因遗传病的系谱图,已知个体6不带有甲病的致病基因。(甲病基因用B、b,乙病基因用A、a)

(1)甲病是位于__________染色体上的__________性基因控制的遗传病。

(2)乙病是位于__________染色体上的__________性基因控制的遗传病。做出此判断的理由是______________________________。

(3)个体5的基因型为__________,个体6的基因型为____________________。

(4)若允许3和4再生一个孩子,2种病都不患的机率是__________。

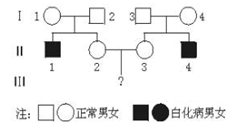

下图为某家族白化病(皮肤中无黑色素)的遗传系谱,请据图回答(相关的遗传基因用A、a表示)(8分)

(1)该病是由性基因控制的。

(2)Ⅰ3和Ⅰ4都是正常,但他们有一儿子为白化病患者,这种现象在遗传学上称为 ____

(3)Ⅱ3是杂合体的机率是。

(4)Ⅲ是白化病的概率是。

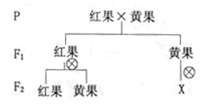

番茄中红果、黄果是一对相对性状,D控制显性性状,d控制隐性性状,如下图所

Ⅰ根据遗传图解回答下列问题:

(1)红果、黄果中显性性状是_____________。

(2)F1红果的基因型是_______,F2红果的基因型及比例是_______________________。

(3)P的两个个体的杂交相当于___________。

(4)F1黄果植株自交后代表现型是___________,基因型是__________。

Ⅱ请书写以上亲本杂交组合的遗传图解

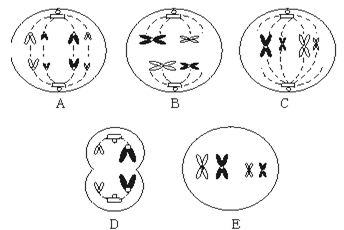

下图的五个细胞是某种生物不同细胞分裂的示意图,(假设该生物的体细胞只有4条染色体)请回答以下问题:(8分)

(1)A、B、C、D、E中属于有丝分裂的是__________,属于减数分裂的是___________。

(2)A细胞有___________条染色体,有________个DNA分子,属于_________期。

(3)具有同源染色体的细胞有______________________________________。

(4)染色体暂时加倍的细胞有______________________________________。

(5)不具有姐妹染色单体的细胞有______________________________________。

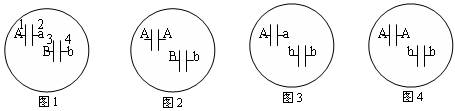

下图是同种生物4个个体的细胞示意图,请仔细分析后回答下列问题:

(1)在图1中同源染色体是,等位基因是。

(2)在减数分裂形成配子时,图1中分离的基因是。

(3)在图1中减数分裂时自由组合的基因是。

用4台显微镜观察洋葱表皮细胞。在相同环境中,若视野的明暗程度相近,反光镜的选用一致。四台显微镜是:

| A.目镜15×和物镜45× |

| B.目镜15×和物镜10× |

| C.目镜5×和物镜10× |

| D.目镜5×和物镜45× |

在实验中观察到的细胞数目最多的一组是。