阅读下列材料,回答

材料一 这种悲惨的境况,在商业史上是无与伦比的。棉织工人的白骨使印度平原都白成一片了。

——英国驻印度一殖民总督

材料二 我深信,地球上任何时候的任何一个文明政府,也没有比1765——1784年的东印度政府更为腐败、更为凶恶的了。

——英国议员威廉•福拉登

材料三:“对东印度开始进行征服和掠夺,非洲变成商业性的猎捕黑人的场所;这一切标志着资本主义生产时的曙光。这些田园诗式的过程是原始积累的主要因素。”

──马克思

请回答:

(1)材料一中印度“悲惨的境况”是由某国的殖民统治和掠夺引起的,18世纪时该国号称什么?这种殖民统治是从哪一公司建立开始的?

(2)这些殖民掠夺最终导致了怎样的后果?印度人民又是怎样对待的?

(3)根据所学知识和上述材料,列举殖民者的罪恶。(两例即可)

(4)怎样理解“这一切标志着资本主义生产时代的曙光”?

阅读下列材料:

材料一:改革扩大公民的权利,很多公民担任了政府公职,全体成年男性公民可以参加最高权力机构公民大会。

材料二:废除贵族世袭制,以才选官……国家定期把土地分给农民耕种,向他们征收赋税。

材料三:改变以前无条件赏赐土地的做法,实行有条件的土地分封,得到封地的人,必须为封主服兵役。

请回答:

(1)上述三则材料分别反映了历史上哪次改革的内容?

(2)材料二反映的改革对当时的社会产生了什么影响?这次改革发生时,中国在位的杰出的政治家是谁?

(3)材料三反映的改革产生了怎样的影响?这次改革发生时,中国在位的杰出的政治家是谁?

(4)以上材料反映的改革对我国社会主义建设有何启示?

专题复习是历史复习的常用方法。王老师在复习“中外历史上的改革”这一专题时,组织学生开展相关的主题活动,请你参与这次活动。

甲同学上台简介日本明治维新,他说:“推翻天皇统治以后,日本政府实行了一系列改革。政治方面,废县置藩,加强中央集权;经济方面,允许土地自由买卖,引进西方先进技术,发展近代企业;社会生活方面,提倡‘文明开化’,向中国学习,努力发展教育。这次改革使日本走上资本主义道路,加快对外扩张,极大地增强了国力。”

(1)甲同学的这段话中有三处史实错误,请帮他找出并加以改正。

①_____________应改为_____________

②_____________应改为_____________

③_____________应改为_____________

乙同学喜欢搜集历史材料,从中获取信息并解决问题。下面是他学习《俄国农奴制改革》后搜集的材料,请你解决他所提出的问题:

对自己全部土地仍保持所有权的地主,在农民向他履行规定的义务的条件下,让农民长期使用他们所居住的房屋。此外,为了保障农民的生活,并使他们能向政府履行义务起见,让他们长期使用法令中所规定的一定数量的土地及其附属地。使用份地的农民必须因此向地主履行法令中所规定的义务。在这种过渡状态下的农民称为义务农。

——《俄国1861年改革法令》

“农民获得‘自由’的时候,已经被剥夺得一干二净。”

—— 列宁

(2)材料中义务农享有哪些权利?根据材料,结合所学知识,怎样理解列宁所说的话?

(3)丙同学对日本明治维新和俄国农奴制改革进行了比较,请帮他填补完整,并指出还可从其它哪些方面进行比较。

背景:都是由于_____________发展受阻,但日本面临严重的民族危机。

内容:都涉及_____________问题,但日本改革内容更全面。

影响:都是各自社会的转折点,主要是由于_____________发生了根本变化;都加紧对外扩张,都保留了_____________残余。

其它方面:

时势造就英雄,英雄也会影响历史发展进程。阅读材料,回答问题。

材料一一位意大利爱国者在1814年写进:“没有人比我懂得湿润意土壤并使之恢复生气的每一滴慷慨的法国人鲜血的价值。但是,我必须说这样一句弃实的话:看到法国人离开是一种巨大的、说不出的欢乐。”

(1)这位意大利爱国者是针对什么事件发表的言论?他为什么既向法国人表示感激,又对“法国人离开”表示巨大快乐?

材料二 (见图)

(2)材料二中的漫画所反映的美国南北矛盾的焦点是什么?由此引发的美国内战中,林肯领导北方取得了胜利。这对美国历史产生了什么影响?

(3)以上两位历史人物对本国甚至全世界的历史都产生了重大推动作用。你认为他们事业成功的共同因素是什么?

读图,回答问题。

(1)图一反映的历史现象和图二、四反映的历史现象间有什么联系?请简要说明。

(2)如你经历了与图2、3、4所示有关的一次资产阶级革命,你可以是资产阶级、工人阶级、农民阶级中的一员,用你最喜欢的文体(如说明文、记叙文、杂文、诗歌、历史短剧等)表达对这次革命的认识。

生态环境,关系人民福祉,关乎子孙后代和民族未来。近年来,中国部分地区频频发布雾霾天气黄色预警,这其实就是警示着我们——保护环境,刻不容缓!阅读下列图文材料,回答问题。

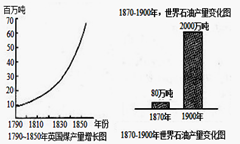

| 材料一随着科学技术的发展,人们对能源的需求不断提高。 |

材料二 近年来城市的汽车越来越多,汽 车排放的尾气是雾霾天气的一个因素。 |

材料一图一材料一图二 |

材料二图 |

材料三见下图板报

请回答:

(1)材料一图一所示,英国煤产量从1790年后逐年增长,这与哪位机械师的哪项重大改进有直接关系?

(2)请写出促使材料一图二石油产量变化的一项发明。

(3)材料一的图一、图二所示的时期,人类分别进入了什么时代?

(4)请你根据材料二文字、图片并结合所学知识说明“科技是一把双刃剑”。