初中化学课上,同学们利用下列实验探究碱的化学性质:

(1)A实验中发生反应的化学方程式为 。

(2)B实验中观察到塑料瓶变瘪的现象,产生此现象的原因是 。

(3)C实验中可观察到的现象是 。

(4)实验结束后,同学们将废液倒入同一只废液缸中,最后发现废液浑浊并显红色。

【提出问题】 废液中含有什么物质?

【假设猜想】 通过分析上述实验,同学们猜想:废液中除酚酞、CaCO3及水以外一定含有 。

老师问:废液中还可能有什么物质?引发了同学们热烈讨论,下面是大家的发言:

| 学生甲 |

可能有Ca(OH)2、NaOH |

学生丙 |

可能有Ca(OH)2、CaCl2 |

| 学生乙 |

可能有NaOH、Na2CO3 |

学生丁 |

可能有Na2CO3 |

| 学生戊 |

可能有NaOH |

…… |

………… |

【查阅资料】BaCl2 + Na2CO3→ BaCO3↓ + 2NaCl

Na2CO3 +CaCl2 → CaCO3↓ + 2NaCl

【实验验证】 同学们对可能含有的物质进行确定,取一定量的废液过滤,向滤液中逐滴加入氯化钡溶液,得到白色沉淀,红色褪去。

【结论】上述滤液中,还含有 ,没有 。

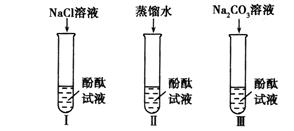

张宁和刘明同学学习完酸、碱、盐后发现:碱溶液能使酚酞溶液变红,

溶液也能使酚酞溶液变红。通过学习知道,碱溶液使酚酞溶液变红,是因为碱在水中离解出

,那么

溶液中究竟是哪种粒子使酚酞溶液变红呢?请你帮助他俩完成实验探究。

【提出问题】

属于(填"酸"、"碱"、"盐"),为什么能使酚酞溶液变红?

【进行猜想】

(1)

使酚酞溶液变红。

(2)水分子使酚酞溶液变红。

(3)使酚酞溶液变红。

【设计实验】

(1)实验Ⅰ的目的是为了验证猜想不成立。

(2)刘明同学认为实验Ⅱ没必要做,他的理由是。

(3)实验Ⅲ滴入

溶液,振荡,酚酞试液变红。向变红后的溶液中滴加

溶液至过量,振荡,出现的现象是,反应的化学方程式是。(提示:

溶液呈中性)

(4)由实验Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ得出猜想(3)正确。张宁对此结论有些质疑,于是他查阅资料。

【查阅资料】

溶液中,

和

发生如下反应:

【得出结论】 溶液中使酚酞溶液变红的粒子是。

化学是以实验为基础的自然科学,下图所示为实验室常用的实验装置:

据此回答:

(1)实验室若用A装置制取氧气,写出反应的化学方程式。

(2)实验室通常用石灰石和稀盐酸反应制取

,所需要的装置组合是(填装置序号);也可以用碳酸氢钠(

)固体加热分解(产物为碳酸钠、二氧化碳和水)来制取,该反应的化学方程式为。

(3)F装置可用来测量生成的

气体的体积,其中在水面上放一层植物油的目的

是。

(4)实验室若检验

应选择装置,其反应的化学方程式为。

"鱼浮灵"主要成分是过碳酸钠(

),俗称固体双氧水。兴趣小组对其进行以下探究:

[性质探究]

(1)取少量"鱼浮灵"于试管中加水,有持续细小气泡缓慢放出;向试管中加入少量

粉末,产生大量气泡。将带火星木条伸入试管,木条,说明有

生成。

(2)取实验(1)中上层清液,测得溶液

;向溶液中滴加足量稀盐酸,产生大量气泡;将产生的气体通入澄清石灰水中,出现浑浊现象,说明有生成。

结论:过碳酸钠具有

和

的双重化学性质。

[工业制备]

(3)稳定剂的作用是;稳定剂中

和

发生复分解反应,生成一种难溶物将过碳酸钠粒子包裹住,该反应的化学方程式为。

(4)浊液中加入异丙醇的作用是。

(5)操作Ⅱ中洗涤晶体的试剂最好选用(填字母)。

A.饱和

溶液 B水 C异丙醇 D稀盐酸

(6)根据下表数据,你认为上述制备反应的最佳温度范围是℃。

| 温度范围/℃ |

5~10 |

10~15 |

15~20 |

20~25 |

| 活性氧含量/% |

13.94 |

14.02 |

15.05 |

14.46 |

| "鱼浮灵"的产率/% |

85.49 |

85.78 |

88.38 |

83.01 |

注:活性氧含量是指产品中能转化为O2的氧元素的质量分数。

[组成测定]利用下图装置进行产品中活性氧含量测定和过碳酸钠(

)组成的测定(杂质对测定无影响)。

查阅资料:①"鱼浮灵"中活性氧含量≥13.0%是一等品,≥10.5%是合格品。

②过碳酸钠能与酸反应放出

和

。

(7)实验前先缓慢通

一段时间,加热铜网至红热后,再缓慢滴入过量稀硫酸,直至

中样品完全反应;继续缓慢通,其目的是。

(8)若先滴入稀硫酸,后加热铜网,会导致

的值(填"偏大"或"偏小")。

(9)装置

的作用是(填序号)

①除去气体中的水蒸气 ②便于观察和控制气流速度

(10)实验测得C装置中铜网增重1.2

,

装置增重2.2

。该产品中活性氧含量为%;属于(填"一等品"或"合格品");

=。

兴趣小组同学向盛有生石灰的烧杯中加入碳酸钠溶液,搅拌、过滤、洗涤、干燥后得到固体A和溶液B,并对固体A和溶液B进行探究。

上述实验中发生的反应有:①

;②(写化学方程式)。

Ⅰ.固体A成分的探究及测定

[猜想]

①固体A中只有

;

②固体A中含有

和

;含有

的理由是。

[实验]

取少量固体A于试管中加足量水,振荡、静置,向上层清液中滴加硫酸铜溶液,出现,猜想②成立。

[组成测定]

取8.7g固体A于试管中,加足量稀盐酸至固体完全溶解,收集到纯净

2.2g,则固体A中

和

的质量比为。

Ⅱ.溶液B的成分探究

[猜想]

①溶液B中的溶质是

;

②溶液B中的溶质是

和

;

③溶液B中的溶质是

和

。

根据对固体A成分的探究,小组同学认为猜想③正确,其理由是。

[实验]

取少量溶液B于试管中,滴加溶液,产生白色沉淀,证明猜想③正确。

实验室使用块状石灰石(

)和稀盐酸制

,当观察不到有气泡产生,固体仍有剩余时,通常认为反应结束,剩余液呈中性。某兴趣小组对此进行了以下探究:

【实验操作】(1)向试管中加入5粒石灰石,倾倒约试管体积1/3的稀盐酸(1:1);观察不到气泡后,仍有固体剩余;将试管静置。

(2)取上层清液,用pH试纸测得溶液pH=2,说明溶液显性;

pH测定中,"上层清液滴到试纸上"的后一步操作是。

【实验思考Ⅰ】反应剩余液中有哪些物质?其中能使溶液pH=2的有哪些?

【实验探究Ⅰ】(1)甲同学通过实验排除了

的可能性。简述其实验方案。

(2)乙同学将

通入蒸馏水中至饱和,测得pH>5,。

(3)综合甲、乙两同学实验,得出的结论是:剩余液中还含有。

【实验思考Ⅱ】试管中剩余固体是否仍含有

?

【实验探究Ⅱ】小组同学向试管中继续加入稀盐酸(1:1),又有大量气泡产生。

(1)由此得出的结论是;写出反应的化学方程式。

(2)比较稀盐酸加入前后的实验现象,解释"又有大量气泡产生"的原因:。

【拓展延伸】(1)反应剩余液放置一段时间后,溶液pH增大,其主要原因是。

(2)假如用100g14.6%的稀盐酸和足量的石灰石反应,看不到气泡产生时,停止收集气体。收集到的

质量(选填">"、"<"、"=")8.8g。