德国慕尼黑大学的一位教授这样看待中国的:他把中国划分为“银色中国”、“金色中国”、“绿色中国”和“黄色中国”四个区域。据此回答问题。关于“银色中国”、“金色中国”、“绿色中国”和“黄色中国”四个区域分别指:

| A.青藏高原、西北大漠、南方地区、黄土高原 |

| B.西北大漠、青藏高原、南方地区、黄土高原 |

| C.青藏高原、黄土高原、南方地区、西北大漠 |

| D.南方地区、西北大漠、青藏高原、黄土高原 |

关于各区域某些特征叙述错误的是:

| A.“黄色中国”—— 山河相间 |

| B.“银色中国”—— 银装素裹 |

| C.“金色中国”—— 瓜果甘脆 |

| D.“绿色中国”—— 龙舟竞渡 |

各区域与其主要原因的组合,正确的是:

| A.“黄色中国”—— 海拔高度 |

| B.“金色中国”—— 海陆位置 |

| C.“绿色中国”—— 地形起伏 |

| D.“银色中国”—— 纬度位置 |

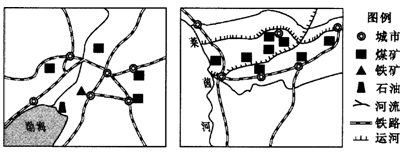

读“中国辽中南工业区局部图和德国鲁尔区图”,完成下列各题。

两工业区发展钢铁工业初期,相同的优势区位条件是

| A.煤炭丰富 | B.水能丰富 | C.铁矿丰富 | D.政策支持 |

从图中看,两工业区钢铁工业生产的共同运输方式是

| A.海洋运输 | B.管道运输 | C.铁路运输 | D.航空运输 |

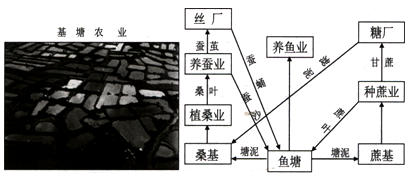

下表示意广东省的地形类型及空间分布。下图示意珠江三角洲的基塘农业。近些年来,基塘面积逐渐缩小,甚至出现大量向非农产业租售土地的现象。读图表完成下列各题。

下列关于广东省农业布局特点叙述正确的是

| A.东部--畜牧业 | B.南部--水稻种植业 |

| C.西部--水产养殖业 | D.北部--小麦种植业 |

珠江三角洲形成“基塘”农业的有利条件是

| A.地势低洼,降水充沛 | B.炎热干燥、土壤肥沃 |

| C.光照强,昼夜温差大 | D.垂直地域分异明显 |

关于基塘农业的叙,述正确的是

| A.属于农产品商品率不高的自给型农业 |

| B.属于混合农业,会加大农民肥料和饲料的投入 |

| C.糖厂、丝厂的工业污水容易污染农田和鱼塘 |

| D.属于节省肥料和饲料、减少污染物排放的生态农业 |

近年来,珠江三角洲基塘农业生产发生巨大变化的主要原因是

| A.粮食需求量的大幅减少 |

| B.全球气候变暖 |

| C.城市化发展和市场需求的变化 |

| D.农业土壤肥力不断下降 |

在2012年北京国际草莓节上,利用立体无土栽培技术种植的草莓,因产量高、口感好,受到广泛关注。据此完成下列各题。影响立体无土栽培农业发展的主要区位因素是

| A.资金、技术 | B.热量、地形 |

| C.土壤、水源 | D.劳动力、交通 |

北京的草莓能销往新加坡、香港主要是因为

①自然环境改变 ②交通条件改善 ③市场需求增大④保鲜技术提高

| A.①② | B.①③ | C.②④ | D.③④ |

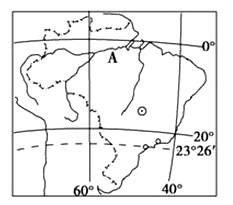

2014年巴西世界杯揭幕战已经在北京时间2014年6月13日,星期五,凌晨4点在巴西圣保罗激情上演。读下图,近年来,对A所在区域的热带雨林进行大规模开发所产生的不利影响有

①生物多样性减少 ②全球温室气体浓度上升,气候变剧③地下水位上升

④水土流失加剧,河流泥沙含量大 ⑤土地盐碱化、荒漠化加剧

| A.①②③ | B.②④⑤ | C.①②④ | D.①③⑤ |

读下图澳大利亚轮廓图,完成下列各题。

图中30°纬线上一共穿过多少个板块

| A.4 | B.5 | C.6 | D.7 |

关于图中洋流及附近地区描述正确的是

| A.该洋流属于风海流 |

| B.该洋流附近陆地植被茂盛 |

| C.该洋流对沿岸降温减湿 |

| D.该洋流自北向南流 |

当重庆处于多雨季节时,图中下列各地说法正确的是

| A.甲地吹西北风 | B.乙地吹西北风 |

| C.丙地吹东北风 | D.丁地吹东北风 |