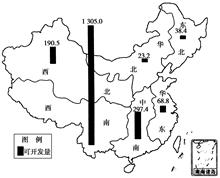

2011年8月3日,央视《经济半小时——聚焦中国水流困局》,集中报道了目前中国水电的发展现象。结合某年我国可开发水能地区分布图,回答问题

符合我国可开发水能分布最多的地区的区域发展实际的是

| A.该地区工农业发达,用电需求量大 |

| B.该地区河流流量大、落差大,水能丰富 |

| C.该地区科教发达,水电开发技术好 |

| D.该地区地质条件优越,水电建设条件好 |

目前我国许多地方的水电开发无序,引发了一些问题,对此我们应越来越注重的是

| A.水电开发的规模 |

| B.水电开发的技术 |

| C.水电开发的经济效益 |

| D.水电开发与生态建设的统一 |

农业新质生产力正为国家粮食安全提供有力保障。生长期短的早稻品种,产量一般不高。我国研发的水稻高速育秧机突破了传统育秧模式,将育秧搬至工厂,通过智能控制,提前和缩短了早稻育秧的时间,可为早稻生长赢得更长的时间。据此完成下列问题。

(1)应用高速育秧机克服的传统育秧限制因素主要是( )

| A. |

养分 |

B. |

气温 |

C. |

水分 |

D. |

光照 |

(2)与传统育秧比,采用高速育秧机育秧主要是为了( )

| A. |

增加育秧数量 |

B. |

改良水稻品种 |

| C. |

提高水稻产量 |

D. |

节约耕地资源 |

越南是东南亚最大的摩托车拥有国之一。相对于燃油摩托车,电动摩托车拥有量占比较小,但增长势头强劲。M公司是集研发、生产和销售于一体的中国电动摩托车龙头企业。2019年该公司在越南投资建厂,年产20万辆;2023年又投资建新厂,预计年产200万辆,并计划在新厂设立研发中心。据此完成下列问题。

(1)越南民众纷纷转而购买电动摩托车,考虑的最主要因素是( )

| A. |

环保 |

B. |

经济 |

C. |

舒适度 |

D. |

质量 |

(2)M公司计划在越南设立研发中心的主要目的是( )

| A. |

提升产品产能 |

B. |

提高技术水平 |

| C. |

降低生产成本 |

D. |

适应当地市场 |

(3)M公司的投资有利于越南相关产业( )

①劳动力价格降低

②能耗总量减少

③转型升级加速

④国际竞争力提升

| A. |

①② |

B. |

①③ |

C. |

③④ |

D. |

②④ |

2019年9月17—18日西藏林芝地区出现了两次强降雨。研究表明,深入谷地的季风为该地降雨提供了充足的水汽,山谷风影响了降雨的时空变化,使降雨呈现明显的时段特征。下图示意两次强降雨时距地面10米处的风向与风速。据此完成下面小题。

(1)第一次和第二次强降雨可能出现的时段分别为( )

| A. |

17日00:00—01:00 18日12:00—13:00 |

| B. |

17日07:00—08:00 18日12:00—13:00 |

| C. |

17日22:00—23:00 18日01:00—02:00 |

| D. |

17日13:00—14:00 18日00:00—01:00 |

(2)两次强降雨时谷地风速差异显著,主要原因是( )

| A. |

地形阻挡 |

B. |

东南风影响 |

C. |

气温变化 |

D. |

摩擦力作用 |

美国西南部某河源的小型谷地,气候较干旱。该地品尼松生长缓慢,分枝点低,雨水下渗为其生长提供水源,外力作用会影响其生长状态。1905年后该地降水增多。下图示意谷底的品尼松生长演变过程,以及相应的年轮增长距平值。据此完成下面小题。

(1)关于甲、乙两时期谷底品尼松的生长状态和影响其生长的外力作用,推断正确的是( )

| A. |

甲时期生长较慢 沉积为主 |

B. |

甲时期生长较快 侵蚀为主 |

| C. |

乙时期生长较快 沉积为主 |

D. |

乙时期生长较慢 侵蚀为主 |

(2)在谷底冲沟附近,有部分品尼松树干下半部原有枝条消失,最可能是因为( )

| A. |

常受干热风影响 |

B. |

土壤养分流失 |

C. |

曾被沉积物掩埋 |

D. |

遭受低温冻害 |

(3)在乙时期,谷坡的品尼松年轮增长距平值与谷底的相反,可能原因是谷坡( )

| A. |

降水增加改善了水分条件 |

B. |

坡面有利于阳光照射 |

| C. |

地下水位上升加剧盐碱化 |

D. |

被侵蚀导致根系裸露 |

某大都市城市用地紧缺,道路与居民区距离较近,交通排放颗粒物对居民区有一定的影响,绿化植被可减轻此影响。在该都市采样监测发现,不同植被类型对颗粒物的拦截效果不同。左图示意采样监测区基本情况。右图显示道路中心、自行车道、人行道与道路中心的颗粒物浓度的比值。据此完成下面小题。

(1)理想的采样监测天气是( )

| A. |

晴朗微风 |

B. |

逆温天气 |

C. |

阴雨少光 |

D. |

风向多变 |

(2)与自行车道相比,关于人行道上积累最明显的颗粒物及其对应的植被类型,判断正确的是( )

| A. |

细颗粒 茂密植被 |

B. |

粗颗粒 茂密植被 |

C. |

细颗粒 稀疏植被 |

D. |

粗颗粒 稀疏植被 |

(3)在优先考虑降低颗粒物对居民区影响的同时,为尽量减少其对行人的影响,该都市从人行道到居民区绿化植被配置合理的是( )

| A. |

从稀疏到茂密 |

B. |

从茂密到稀疏 |

C. |

均用稀疏植被 |

D. |

均用茂密植被 |